あなたのまわりに、こんな子はいませんか?

- うまくジャンプができない

- 字を書くときに手がプルプル震えてしまう

- ボールを投げてもキャッチできずに落としてしまう

「練習すればできるようになるはず」──そう思って励ましても、なかなか改善しない。

こうした“運動の不器用さ”の背景には、実は**「脳の中での情報処理のつながり」がうまく働いていない**という、**発達性協調運動障害(DCD)**という神経発達症が存在します。

この障害は、見た目ではわかりにくく、怠けている・不注意と誤解されがちですが、脳科学の進歩によってその“見えない困難”の正体が徐々に明らかになってきました。

本記事では、小脳・前頭葉・基底核といった脳の役割、内部モデルや感覚統合の障害、さらにfMRIやDTIなどの最新研究を通して、DCDの本質に迫ります。

そして、こうした知見をもとに、私たちが子どもたちにどんな支援ができるかを具体的に考えていきます。

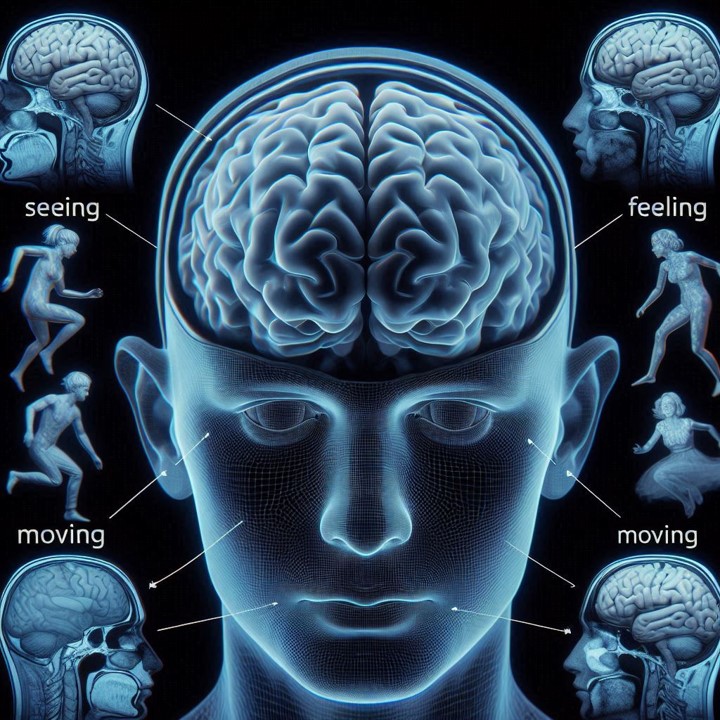

DCDに関連する脳領域の機能異常

――動きをつかさどる「脳のチームワーク」の乱れ

◆ はじめに:どうして「不器用」になるの?

発達性協調運動障害(DCD)の子どもたちは、「運動がぎこちない」「服を着替えるのが苦手」「体育の授業がつらい」など、さまざまな“できなさ”を抱えています。でも、それは単に「練習が足りない」わけではありません。

近年の脳科学研究では、脳の中にある“運動をうまく動かすためのチームワーク”がうまく働いていないことが、DCDの背景にあるとわかってきました。ここでは、DCDと関係の深い脳の部位とその役割について見ていきましょう。

◆ 小脳:動きをなめらかに調整する「コントロールタワー」

小脳(しょうのう)は、体の動きをスムーズに調整したり、タイミングを整えたりする役割を持つ脳の部位です。たとえば、「階段を下りるときのリズム」「ボールをキャッチするタイミング」など、無意識で行っている動きの裏側には小脳が働いています。

研究では、DCDの子どもたちにおいて、小脳の灰白質(情報処理を担う部分)の体積が少ないことや、小脳と他の脳領域との連携が弱いことが報告されています(Zwicker et al., 2010)。

これは、「動きを予測して調整する力」が弱まっていることを意味します。

◆ 前頭葉(特に前運動野・補足運動野):動きを考え、計画する「司令塔」

前頭葉は、人間の思考や判断をつかさどる重要な部位ですが、その中でも前運動野(ぜんうんどうや)や補足運動野(ほそくうんどうや)は、「これからどんな動きをするか」を考えて計画する機能を担っています。

たとえば、鉛筆で字を書くとき、「紙に手を伸ばす→ペンを握る→文字を書く」という一連の動作を組み立てるのが前運動野や補足運動野の仕事です。

DCDの子どもでは、これらの領域の働きが弱く、運動の順序や意図を脳内で組み立てる力が不十分なため、動作がぎこちなくなったり、途中で止まってしまったりします。

◆ 基底核:動作の「切り替え」と「流れ」をスムーズにする役割

基底核(きていかく)は、大脳の深部にある構造で、動作の開始や止め方、次の動作へのスムーズな移行を調整する働きを持ちます。

たとえば、「走っていた子どもが急に止まり、しゃがんで砂をいじる」といった切り替えの動きは、基底核がスムーズに働くことで成り立ちます。

DCDの子どもたちでは、この切り替えがぎこちなかったり、動作が途中で詰まったりすることがあり、基底核の機能的な弱さも関連していると考えられています。

また、基底核はADHD(注意欠如・多動症)との関連も深く、DCDとADHDの併存が多い理由の一つとされています(Mostofsky et al., 2006)。

◆ 小脳-前頭葉の「連携」の問題がカギ

近年の研究では、DCDでは単に一つの脳部位だけが問題なのではなく、小脳と前頭葉のあいだのネットワーク(脳回路)の連携がうまくいっていないことが示唆されています。

Zwickerら(2010)のMRI研究では、DCD児の脳において小脳と前頭葉との接続の低下が報告されており、「動きを考えて→予測し→調整する」という一連の運動制御プロセスが脳の中で断絶されてしまっている可能性があります。

◆ まとめ:DCDは「脳のチームワークの不具合」

発達性協調運動障害(DCD)は、ただの「運動音痴」ではなく、脳の中の運動制御ネットワーク全体がうまく連携していないことが背景にあると考えられます。

とくに、小脳・前頭葉・基底核といった部位の働きや、その相互連携が重要なカギを握っています。

これらの理解は、より効果的なリハビリテーションや支援方法を考える上でも、とても大切です。

引用文献

Zwicker, J. G., Missiuna, C., Harris, S. R., & Boyd, L. A. (2010). Brain activation associated with motor skill practice in children with developmental coordination disorder: An fMRI study. International Journal of Developmental Neuroscience, 28(3), 145–152. https://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2009.12.002

Mostofsky, S. H., Reiss, A. L., Lockhart, P., & Denckla, M. B. (1999). Evaluation of cerebellar size in attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Child Neurology, 14(6), 341–343.

Internal Model仮説とMotor Imageryの障害

――「頭の中で動きを思い描く力」の弱さが不器用さに影響?

◆ はじめに:動く前に“動きをシミュレーション”する力

わたしたちが日常生活で自然にできている動作──たとえば、コップを手に取って飲み物を飲む、ハサミで紙を切る──これらの動作は、実は“ただ身体を動かしている”だけではありません。

動き始める前に、脳の中で「このくらい手を伸ばせば届く」「このくらいの力で握ればいい」といった予測や準備をしているのです。

このように、動作を始める前に頭の中でシミュレーションする仕組みを、「インターナルモデル(Internal Model)」と呼びます。

◆ Internal Modelとは?

――「脳の中の試運転システム」

Internal model(内部モデル)は、自分の身体や動きの感覚を脳内で予測するシステムです。

たとえば、初めて触るコップでも「これくらいの力で持てば落とさないだろう」と予測して手を出せるのは、これまでの経験と脳の予測が合わさっているからです。

この仕組みは、運動の精度やスムーズさに大きく関わっており、**私たちの運動がぎこちなくならないための“裏方”**のような存在です。

◆ DCD児におけるInternal Modelの障害

発達性協調運動障害(DCD)の子どもたちは、このInternal modelをうまく活用できないことがわかってきました。

脳の中で「次にどう動くか」を正確に予測できないため、

- 手を伸ばしすぎてしまう

- ものを落としやすい

- 次の動作へうまくつながらない

といった、「動きの不安定さ」「ぎこちなさ」が起こります。

この考え方を支持する代表的な研究として、Wilsonら(2004)は**心的回転課題(頭の中で物体を回転させてイメージする課題)**で、DCDの子どもたちが健常児よりも明らかに反応時間が長く、エラーも多いことを報告しました。

◆ Motor Imagery(運動イメージ)の低下

――“動く前にイメージする力”が弱い?

Internal modelと関連して重要なのが、Motor Imagery(モーター・イメージ)=運動のイメージ化能力です。

これは、実際に身体を動かさなくても、頭の中でその動きを思い浮かべる力のことです。

たとえば、「ジャンプをするところをイメージしてください」と言われたときに、目を閉じてその動作を思い浮かべる力もMotor Imageryです。

Adamsら(2014)の研究では、DCD児がこのイメージ力に乏しいこと、そしてMotor Imageryを訓練することで実際の運動機能が改善する可能性があることが示されました。

◆ なぜそれが「不器用さ」につながるのか?

通常、私たちは運動をする前に、頭の中で「こう動けばうまくいくだろう」と“仮の練習”をしています。

しかし、DCDの子どもたちはこのシミュレーションが正確にできないため、

- 動きのタイミングがずれる

- 力加減がうまくいかない

- 一つひとつの動作がぶつ切りになる

といった状態になり、「不器用」に見えてしまうのです。

これは、運動そのものの能力というより、“予測”や“計画”の力の弱さとも言えます。

◆ まとめ:頭の中の“予行練習”がうまくできない

DCDは単に手先が不器用なだけではありません。

その背景には、動作の前に「どう動くか」をイメージして予測する力が弱いという、脳の情報処理の問題があります。

こうした理解は、「どうしてこの子は運動が苦手なのか?」という問いに、より深い答えを与えてくれます。

また、Motor Imageryを活用した支援やトレーニングの可能性にもつながっています。

引用文献

Wilson, P. H., Maruff, P., Butson, M. L., Williams, J., Lum, J., & Thomas, P. R. (2004). Internal representation of movement in children with developmental coordination disorder: A mental rotation task. Developmental Medicine & Child Neurology, 46(11), 754–759. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2004.tb00994.x

Adams, I. L. J., Lust, J. M., Wilson, P. H., & Steenbergen, B. (2014). Compromised motor control in children with DCD: A deficit in the internal model?—A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 47, 225–244. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.08.011

神経画像研究の知見――脳のネットワークの「つながり」が弱い?

〜MRIやDTIで見えてきたDCDの「見えない不器用さ」の正体〜

◆ はじめに:脳の“地図”と“通信”を調べる技術

「運動がぎこちない」「うまく力加減ができない」──発達性協調運動障害(DCD)の子どもたちは、日常のなかで多くの困りごとを抱えています。

近年、脳の内部を可視化できる技術(MRIやfMRI、DTIなど)の発展によって、こうした“見えにくい困難”の背景にある脳の構造や働きの違いが明らかになってきました。

とくに注目されているのは、脳のネットワークの「つながり」=連携の弱さです。

◆ 1. 構造画像(MRI)で見えてきた異常

――脳のかたちや大きさの違い

MRIは、脳の“構造”を見る技術です。DCDの子どもたちのMRI画像では、以下のような違いが報告されています。

- 小脳の灰白質の体積が小さい

- **上頭頂小葉(じょうとうちょうしょうよう)**という、空間認知や手の位置把握に関わる部位に構造的な異常がある

- 一次運動野や補足運動野など、運動に関係する皮質の一部に微細な発達の遅れが見られることもある

これらの脳部位は、“見て動く”という動作に密接に関わるエリアであり、DCDの子どもたちが苦手とする課題に直結しています。

◆ 2. 機能画像(fMRI)でわかったこと

――「運動しようとするとき」に脳があまり働いていない?

fMRI(機能的MRI)は、脳の活動している場所を“リアルタイム”で見ることができる技術です。

DCDの子どもが運動課題を行っている最中のfMRI画像では、以下のような特徴が報告されています。

- 小脳と上頭頂葉の間で活動が弱い(Kashiwagi et al., 2009)

- 運動計画や感覚統合に関わる皮質領域(とくに右半球側)で活動が低い(Querne et al., 2008)

これらの研究結果は、DCDの子どもが「動こう」としても、脳がその準備や制御にうまく対応できていないことを示唆しています。

◆ 3. 拡散テンソル画像(DTI)から見える“回線の弱さ”

――脳の中の「白質ネットワーク」のつながりが不十分

DTI(Diffusion Tensor Imaging)は、脳の白質(情報伝達の通り道)のつながりを調べる画像技術です。

DCDの子どもでは、以下のような所見が報告されています:

- 小脳と前頭葉や頭頂葉をつなぐ神経線維のネットワークが弱い

- 脳内の「運動を計画→感覚を統合→動きを実行」するための情報伝達の回路がうまく働いていない

つまり、脳の中で「情報を送る回線」が細く、スムーズにやりとりできていないということです。

◆ 解釈:DCDの本質は「非効率な脳の連携」にある?

これらの画像研究を総合すると、DCDの子どもたちにおいて、

- 脳の中のネットワークが十分に発達しておらず

- 運動に必要な情報処理が遅く、不正確で、うまく連携していない

という特徴があると考えられます。

これは、DCDを単なる「手先の不器用さ」として捉えるのではなく、“脳のシステムの非効率さ”として理解する必要があることを意味しています。

◆ まとめ:画像で見えるDCDの“隠れた困難”

MRIやfMRI、DTIといった神経画像研究から、発達性協調運動障害(DCD)は、

- 見た目ではわからない脳の構造・機能の違い

- 脳内のネットワークの不十分な発達

- 運動と感覚をつなぐ情報処理の不具合

といった特徴を持つ、れっきとした「神経発達症」の一つであることがわかってきました。

こうした知見をふまえると、「がんばればできるはず」「もっと練習しなさい」といったアプローチではなく、脳の特性に応じた支援が必要であることが、科学的にも裏づけられているのです。

引用文献

Kashiwagi, M., Iwaki, S., Narumi, Y., Tamai, H., & Suzuki, S. (2009). Parietal dysfunction in developmental coordination disorder: A functional MRI study. NeuroReport, 20(15), 1319–1324. https://doi.org/10.1097/WNR.0b013e32832f0ec8

Querne, L., Berquin, P., Fall, S., Deltour, L., & Dujardin, K. (2008). Dysfunction of the attentional brain network in children with developmental coordination disorder: A fMRI study. Brain Research, 1244, 89–102. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2008.09.046

感覚統合と運動制御の障害

――「視て、感じて、動く」その連携がうまくいかない子どもたち

◆ はじめに:運動の苦手さは「感覚のズレ」かもしれない

発達性協調運動障害(DCD)の子どもに見られる「手先が不器用」「姿勢が安定しない」「ボールをキャッチできない」といった困りごとは、ただ筋力や運動神経の問題だけではありません。

実はその背景に、「感覚を統合して動きに変える力」=感覚統合の障害が深く関係していることが、最近の研究で明らかになってきました。

◆ 感覚統合とは?

――脳の“情報まとめ役”

私たちの体は、動く前にさまざまな感覚情報を受け取っています。

- 視覚:目で見る(位置・動き・距離など)

- 前庭感覚:耳の奥の器官で、体のバランスや動きの加速度を感じる

- 体性感覚:皮膚・筋肉・関節で感じる触覚や位置感覚、重さや力加減の感覚

これらを脳の中で統合(まとめて)して、正しいタイミング・力加減・動き方を判断する仕組みが「感覚統合」です。

この感覚統合がうまく働かないと、「何をどう動かせばよいか」がわからず、結果として動作がぎこちなくなります。

◆ DCDでは、この感覚統合にズレや遅れがある

DCDの子どもたちは、感覚情報を正しく受け取れても、それを運動に変換するプロセスで問題が起こることが指摘されています。具体的には:

- 目で見たものと手の動きが連動しない(視覚×体性感覚の統合不全)

- 自分の体の位置や動きがうまくつかめず、転びやすい(前庭感覚の不安定さ)

- ボールを投げたりキャッチしたりする際に、力加減がうまくいかない

このような“感覚―運動連携の障害”がDCDの核心にあるのです。

◆ 研究からわかること

◎ Smyth & Mason(1998)

この研究では、DCDの子どもは視覚的な手がかりがないと、動作の正確さが著しく低下することが示されました。

つまり、DCD児は「見て動く」ことに強く依存しており、他の感覚(体性感覚や前庭感覚)を活用した調整が苦手だと考えられます。

◎ Licari et al.(2015)

この研究では、DCD児の前庭感覚に対する反応が遅れたり、不安定であることが示されました。

たとえば、ジャンプや方向転換などの動作で、バランスをとる力が弱く、姿勢が崩れやすいという特徴があります。

◆ 「見る・感じる・動く」が分断されている?

通常、感覚は一瞬で統合され、スムーズな動きにつながります。しかしDCDでは、この一連の流れのどこかで“引っかかり”が生じています。

- 見ているのに、うまく手が動かない

- 足元の感覚がつかめず、まっすぐ立っていられない

- 周囲との距離感がつかめず、ぶつかってしまう

こうした症状は、「運動が苦手」というより、感覚と運動をつなぐ“変換装置”に問題があると理解するのが、現代の脳科学的な見方です。

◆ まとめ:DCDの本質は「感覚から動作への橋渡し」の障害

発達性協調運動障害(DCD)は、単なる筋力や運動能力の問題ではなく、感覚を受け取り、それを的確な動作に変換する能力=感覚―運動統合の障害だと考えられています。

これは、脳の中で「視て」「感じて」「動く」一連の処理がスムーズに連携していないことを意味します。

こうした特性を理解することで、DCDの子どもたちにとって:

- 「なぜ苦手なのか」が明確になり

- 無理に「できるようにさせる」のではなく、

- 感覚にあったサポートや環境調整が重要であることがわかってきます。

引用文献

Smyth, M. M., & Mason, U. C. (1998). Use of visual information in the control of action in children with developmental coordination disorder. Developmental Medicine & Child Neurology, 40(9), 661–670. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.1998.tb12343.x

Licari, M. K., Larkin, D., & Wallman, K. (2015). Children with Developmental Coordination Disorder have poor postural control: An investigation of center of pressure during static stance. Human Movement Science, 42, 82–89. https://doi.org/10.1016/j.humov.2015.04.014

臨床への応用

――「不器用さ」の理解から、“脳に届く支援”へ

◆ ここまでのまとめ:DCDは「脳のつながり」の障害

発達性協調運動障害(DCD)は、単なる「運動が苦手」「手先が不器用」といった行動上の特徴だけでなく、脳の中で感覚や運動をつなげるネットワークの働きに課題があることがわかってきました。

- 小脳や前頭葉、基底核などの協調の不具合

- 「動きを予測する力(Internal model)」の弱さ

- 感覚統合の障害(視覚、前庭、体性感覚の協調のズレ)

- 脳画像でも見えてくるネットワーク機能の低下

こうした科学的な知見は、DCDの理解を「がんばれば何とかなる」ではなく、**脳の特性に応じた支援が必要な“発達性神経障害”**として見直すことにつながります。

◆ 臨床への応用:3つの視点からできる支援

1. 小脳機能を意識した運動訓練

――動きの「タイミング」と「予測」を育てる

DCD児では、小脳の働きが弱く、運動の予測や調整が苦手です。

そのため、リハビリや療育では、

- 一定のリズムに合わせた運動(例:テンポに合わせたジャンプやなわとび)

- 反復的な練習を通じて動作の“慣れ”を育てる

- 視覚と動作をリンクさせた活動(目と手の協調)

など、小脳を意識した運動訓練が有効です(Bishop et al., 2012)。

2. 運動イメージ(Motor Imagery)のトレーニング

――「頭の中で練習する」ことで、動きをなめらかに

近年注目されているのが、**運動を“頭の中で思い描く”練習(Motor Imagery)**です。

この方法では、実際に体を動かさなくても、

- 「ジャンプする」「ボールを投げる」などの動きを頭の中で思い描く

- それを言語化したり、映像や指導者の動きを見ながら想像する

- 動作の前に「これからこう動く」と意識させる

といった**「脳内予行演習」**を行うことで、脳の内部モデルの強化が期待されます(Adams et al., 2017)。

実際、Motor Imageryのトレーニングは、DCD児の運動精度や反応時間の改善に効果があったという報告があります。

3. 感覚統合の支援

――「見る・感じる・動く」をつなぐトレーニング

DCD児は、視覚・前庭・体性感覚といった複数の感覚を統合して運動をコントロールする力が弱いことが知られています。

そのため、次のような感覚統合アプローチが効果的です。

- バランスボールや平均台を使った前庭刺激

- 粘土遊びや指先の操作で触覚・体性感覚の入力

- ビジョントレーニング(視覚と動作の連携強化)

- 触覚刺激と運動を組み合わせた「ながら動作」練習

Licari et al.(2015)によると、こうした感覚―運動統合への介入は、姿勢の安定や日常動作のスムーズさに貢献することが示されています。

◆ 将来への期待:脳に働きかける新しい治療法へ

近年、DCDなどの神経発達症に対して、脳そのものの働きを調整する技術=「ニューロモジュレーション(neuromodulation)」が注目されています。

● rTMS(反復経頭蓋磁気刺激)

→ 脳に磁気パルスを当てて、神経活動を活性化・抑制する技術

→ 運動野や前頭前野を刺激し、運動学習や注意の改善を目指す

→ ADHDやうつ病で効果報告があり、DCDへの応用研究が進行中(Gilbertson et al., 2022)

● tDCS(経頭蓋直流刺激)

→ 脳に微弱な電流を流して、神経ネットワークのつながりを調整する方法

→ Motor Imageryや課題学習と組み合わせた使用が有望(Krause et al., 2016)

これらの技術はまだ研究段階であり、実際の臨床応用にはさらなる検証が必要ですが、「脳のつながり」に直接アプローチする方法として、今後の大きな希望となる可能性があります。

おわりに:DCDの理解からはじまる支援

DCDの子どもたちは、努力が足りないわけではありません。

脳の仕組みによって、感覚と動きの連携が難しいだけなのです。

- 「なぜできないのか?」を脳科学から理解し

- 「どう支えるか?」を環境と支援から考え

- 将来に向けて「脳を育てる方法」を探求していく

そうした視点が、DCDのある子どもたちとその家族・支援者を支えるための、これからの医療・教育のカギになるでしょう。

引用文献

Bishop, D. V. M., & Snowling, M. J. (2012). Developmental disorders of language and literacy: The role of the cerebellum. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(1), 4–7. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02466.x

Adams, I. L. J., Steenbergen, B., Lust, J. M., Smits-Engelsman, B. C. M., & Wilson, P. H. (2017). Motor imagery training in children with developmental coordination disorder. Neuropsychology, 31(4), 412–425. https://doi.org/10.1037/neu0000352

Licari, M. K., Larkin, D., & Wallman, K. (2015). Children with Developmental Coordination Disorder have poor postural control. Human Movement Science, 42, 82–89. https://doi.org/10.1016/j.humov.2015.04.014

Gilbertson, T., Lang, W., & Hammond, G. R. (2022). Modulating motor learning with non-invasive brain stimulation: A review of current approaches and future directions. Cortex, 148, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.11.004

Krause, B., & Cohen Kadosh, R. (2016). Not all brains are created equal: The relevance of individual differences in responsiveness to transcranial electrical stimulation. Frontiers in Systems Neuroscience, 10, 1–12. https://doi.org/10.3389/fnsys.2016.00025

コメント