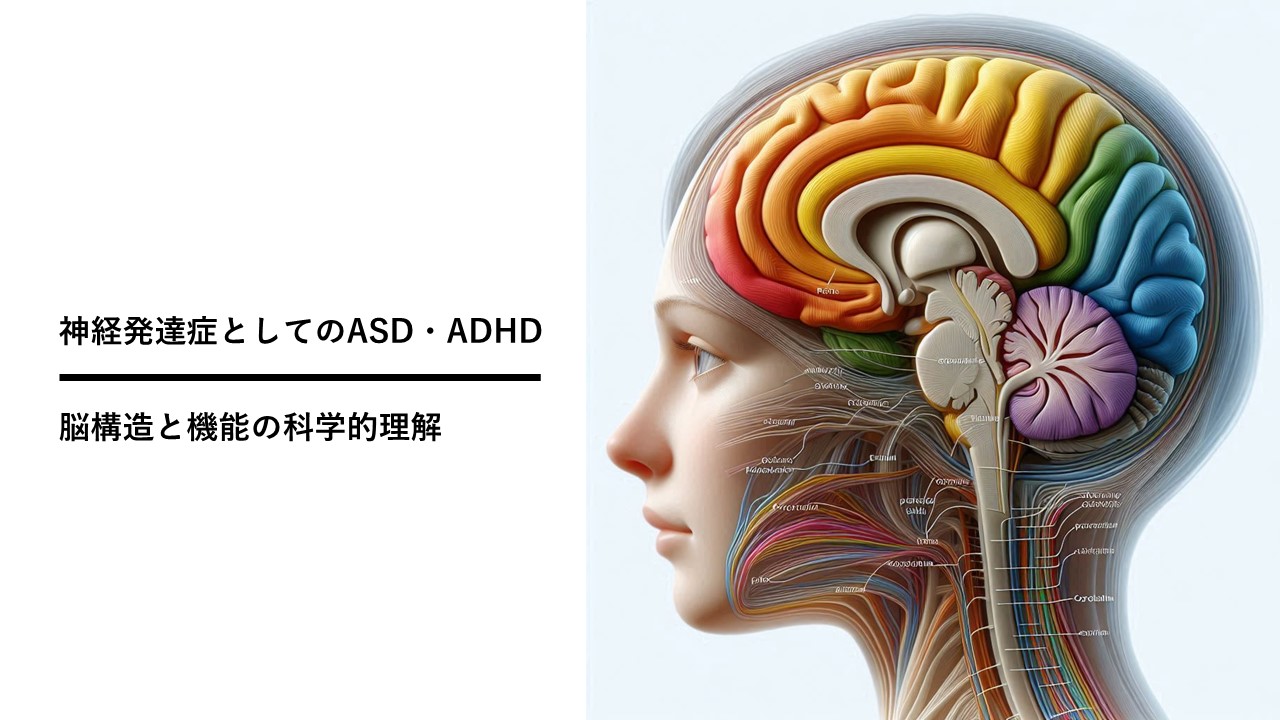

近年、テレビやネットでも「発達障害」という言葉を目にする機会が増えました。

特に、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)は、多くの人が耳にしたことがあるのではないでしょうか。

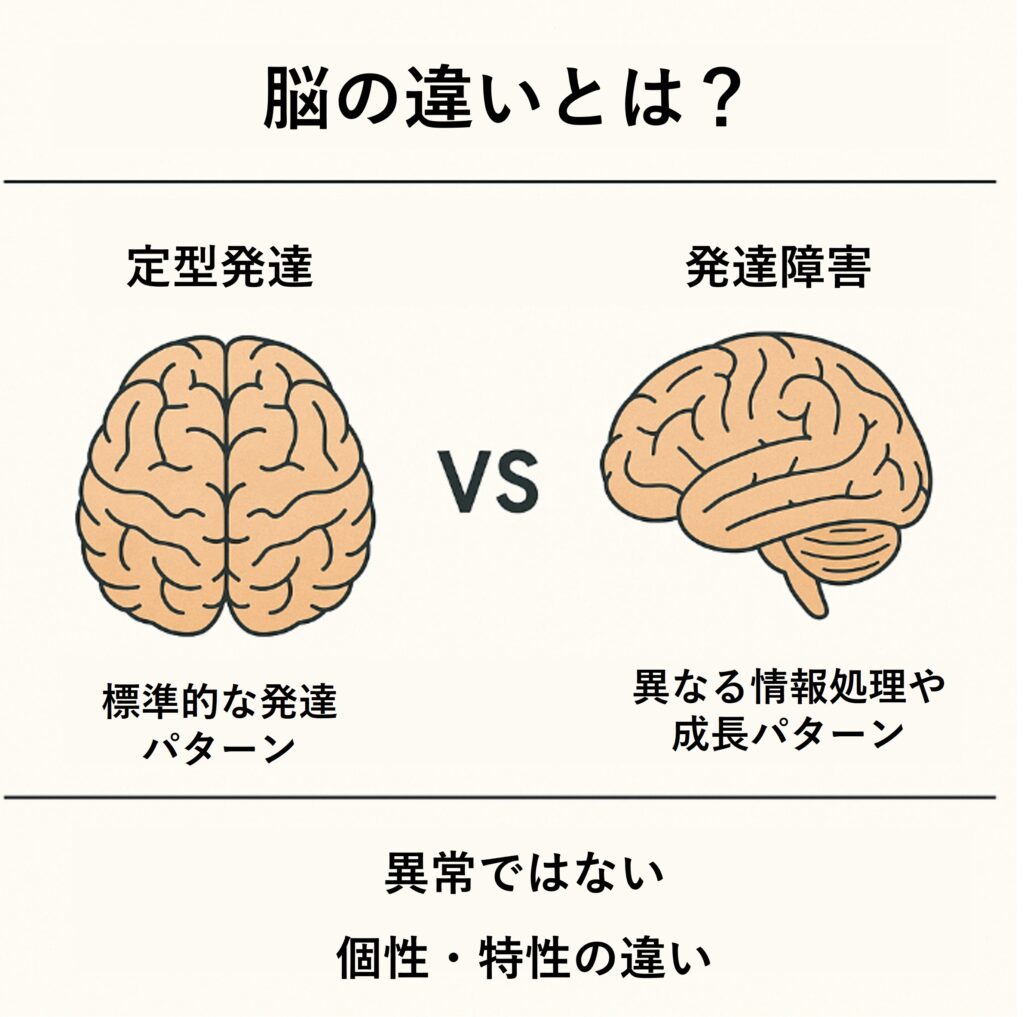

しかし一方で、「発達障害=脳に異常がある」という誤ったイメージを持ってしまう方も少なくありません。

実際には、発達障害は「脳の機能や情報処理の特性」による違いであり、病気や欠陥とは異なります。

この記事では、科学的な研究に基づきながら、ASDやADHDの脳構造・脳機能についてわかりやすく解説していきます。

さらに、誤解されやすいポイントも整理し、より正確な理解を深めるお手伝いをしたいと思います。

発達障害と脳の関係とは?

発達障害とは、「脳の成り立ちや働き方に特性があること」によって、行動や感じ方、考え方に独自のパターンがみられる状態を指します。

医学的には、発達障害は「脳機能の発達に関する神経発達症(neurodevelopmental disorders)」に分類されています。

ここで大切なのは、「異常」「損傷」といった否定的なニュアンスとは異なるということです。

発達障害のある方の脳は、一般的な発達のパターンとは異なるだけであり、それ自体が病気や欠陥ではないという点を正しく理解する必要があります。

■ 発達障害の脳の特性とは?

脳は、生まれつき「どの領域がどのように発達するか」という設計図を持っています。

発達障害では、脳の特定の領域が早く発達したり、逆にゆっくり発達したり、あるいは情報の伝わり方に違いがみられることが知られています。

例えば、ASD(自閉スペクトラム症)では感覚を受け取る脳の領域や、他者とのコミュニケーションに関わる領域に違いがみられることがあります。

ADHD(注意欠如・多動症)では、注意を集中させたり、衝動を抑えたりする脳のネットワークに特有の発達パターンがみられることが、数多くの研究で報告されています。

■ 医学的な根拠

ここで、信頼できる医学的根拠を紹介します。

- 神経発達症の定義と脳機能の特性

- 引用論文:American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5).

- ポイント:DSM-5において、ASDやADHDは「神経発達症(neurodevelopmental disorders)」として分類され、脳の発達過程に起因する症状であると明記されています。

- 発達障害における脳構造・機能の違い

- 引用論文:Ecker, C., Bookheimer, S. Y., & Murphy, D. G. M. (2015). Neuroimaging in autism spectrum disorder: brain structure and function across the lifespan. The Lancet Neurology, 14(11), 1121–1134.

- ポイント:ASDにおいては、前頭前野、側頭葉、扁桃体などの脳構造の違いや、機能的結合の異常が一貫して報告されています。

- ADHDにおける脳発達の特性

- 引用論文:Cortese, S., Kelly, C., Chabernaud, C., et al. (2012). Toward systems neuroscience of ADHD: A meta-analysis of 55 fMRI studies. American Journal of Psychiatry, 169(10), 1038–1055.

- ポイント:ADHDの脳では、特に前頭前野と線条体の機能異常が注目され、注意制御や衝動抑制に関わる神経回路の違いが明らかにされています。

まとめ

- 発達障害は、「脳の発達や機能の特性」によるものであり、「異常」や「欠陥」とは異なる。

- ASDやADHDでは、それぞれ脳の特定の領域に発達のパターンの違いがみられる。

- これらは多くの医学研究によって裏付けられている。

ASD(自閉スペクトラム症)の脳構造・機能の特徴

ASD(自閉スペクトラム症)では、特定の脳の領域や情報のやり取りに、発達上の特徴がみられることが、これまでの多くの研究でわかってきました。

この違いが、ASDの方にみられる「感覚の過敏さ・鈍感さ」や「コミュニケーションの独自性」などの特性と関係しています。

■ ASDに関連する脳の領域

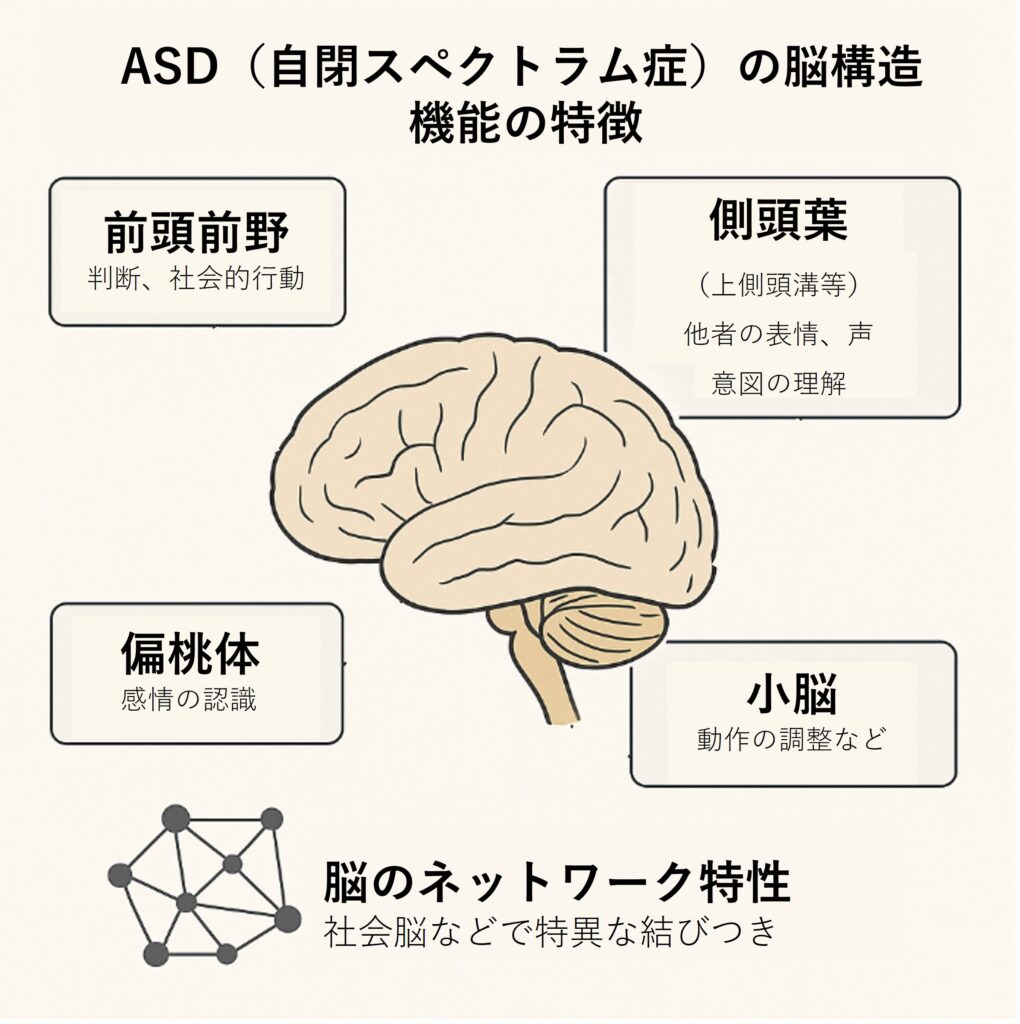

ASDでは、特に次の脳領域に注目が集まっています。

| 領域 | 主な役割 | ASDにおける特徴 |

|---|---|---|

| 前頭前野(PFC) | 判断、社会的行動、自己制御 | 活動の低下や接続の弱さ |

| 側頭葉(特に上側頭溝) | 他者の表情・声・意図を理解 | 情報処理の違い、反応の低下 |

| 扁桃体 | 感情の認識、恐怖反応 | 扁桃体のサイズや反応性に違い |

| 小脳 | 動作の調整、認知機能のサポート | 構造や接続の異常 |

これらの領域の発達や働き方が、ASD特有の感覚や行動パターンに影響していると考えられています。

■ ASDの脳のネットワーク特性

最近の研究では、単なる「部位ごとの違い」だけではなく、**脳全体の情報ネットワークのつながり方(functional connectivity)**にも注目が集まっています。

- 一部の脳領域同士のつながりが強すぎたり、弱すぎたりする(ハイパーコネクティビティ・ハイポコネクティビティ)。

- 特に「社会脳ネットワーク」と呼ばれる、他者の気持ちを推測したり共感したりするネットワークでつながりの違いがみられる。

これにより、他者とのコミュニケーションに独自のパターンが生まれやすくなると考えられています。

■ 医学的な根拠

ここでも、信頼できる医学論文を紹介します。

- ASDの脳構造と機能に関するレビュー

- 引用論文:Ecker, C., Bookheimer, S. Y., & Murphy, D. G. M. (2015). Neuroimaging in autism spectrum disorder: brain structure and function across the lifespan. The Lancet Neurology, 14(11), 1121–1134.

- ポイント:ASDでは前頭前野、扁桃体、小脳などの構造的変化と、機能的接続の異常が生涯を通じてみられることをまとめた大規模レビューです。

- ASDにおける脳ネットワークの研究

- 引用論文:Uddin, L. Q., Supekar, K., & Menon, V. (2013). Reconceptualizing functional brain connectivity in autism from a developmental perspective. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 458.

- ポイント:ASDでは成長過程において脳の接続パターンが通常と異なり、発達段階ごとに特徴が変化する可能性があることを示しています。

まとめ

- ASDでは、前頭前野、側頭葉、扁桃体、小脳などの領域に構造的・機能的な違いがみられる。

- 脳全体のネットワーク(functional connectivity)にも特徴的なパターンがあり、感覚やコミュニケーションの特性と関係している。

- これらの知見は、多くの脳画像研究・発達神経科学の論文で裏付けられている。

ADHD(注意欠如・多動症)の脳構造・機能の特徴

ADHD(注意欠如・多動症)は、「注意が続かない」「衝動的に行動してしまう」「落ち着きがない」といった特徴を持つ発達症の一つです。

これらの行動特性は、脳の特定の領域や神経回路の発達の違いに関連しています。

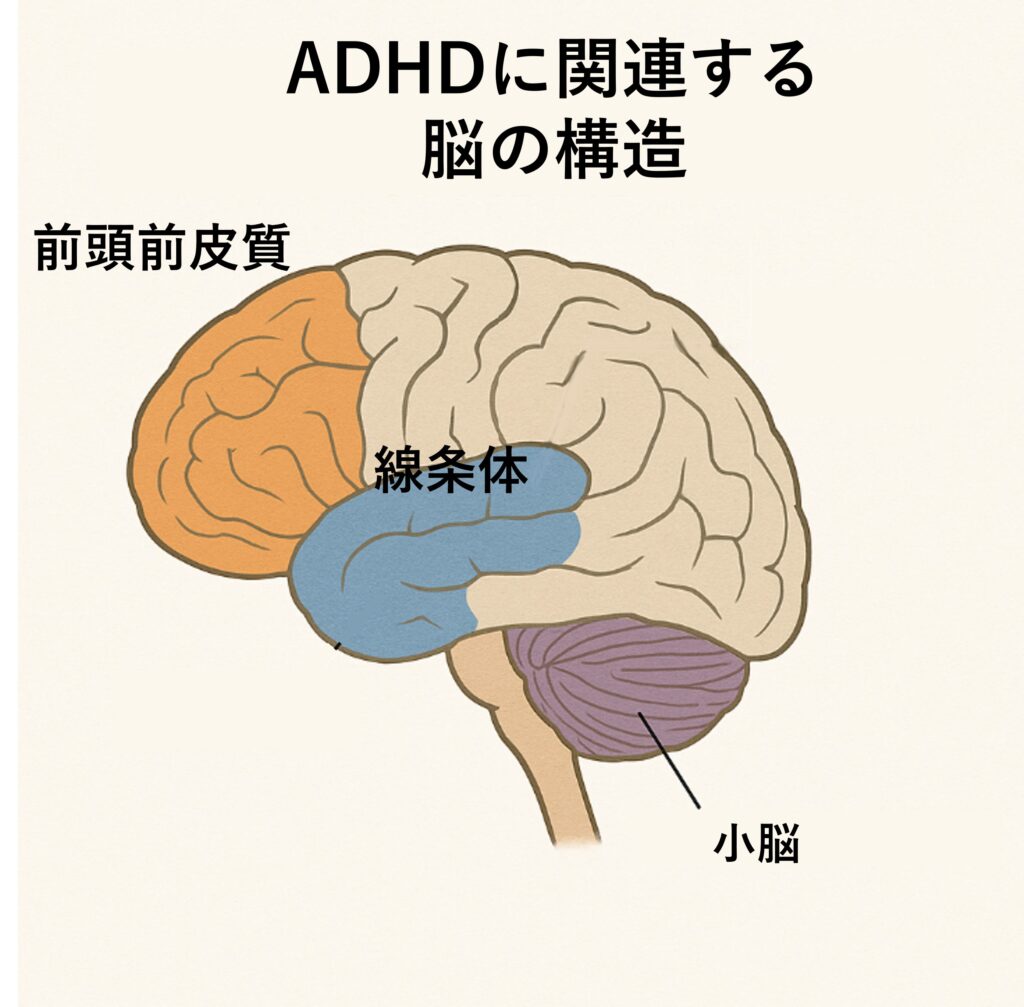

■ ADHDで注目される脳の領域

| 脳の部位 | 主な機能 | ADHDにおける特徴 |

|---|---|---|

| 前頭前野(PFC) | 実行機能、注意の維持、自己抑制 | 発達の遅れ・活動の低下が報告されている |

| 線条体(基底核の一部) | 報酬処理、運動制御、注意の切り替え | 機能的・構造的異常が多くの研究で確認 |

| 小脳 | 動作のタイミング調整、認知的予測 | ADHDでは体積の減少がみられることもある |

✅ 前頭前野の発達の遅れ

ADHD児の脳では、前頭前野の成熟が2〜3年遅れていることが報告されており、特に「自己抑制」「計画」「注意の持続」に影響しています(Shaw et al., 2007)。

✅ 線条体の異常

線条体はドーパミンによる調整を受け、報酬予測や注意制御に関わっています。ADHDではこの領域の体積減少や活動の異常が多くのfMRI研究で示されています。

✅ 小脳の関与

ADHDの一部では、小脳の特に後部(小脳虫部)で構造的な違いがあり、これが運動のぎこちなさや認知的タイミング調整の困難に関係していると考えられます。

■ ADHDと症状の関係性

| 症状 | 関連する脳領域 | 説明 |

|---|---|---|

| 注意の持続困難 | 前頭前野、線条体 | 実行機能ネットワークの働きが弱く、集中が続かない |

| 衝動性 | 前頭前野 | 自己制御を担う領域の活動が低く、我慢が苦手になる |

| 多動性 | 小脳、線条体 | 運動制御ネットワークの発達の違いと関係する可能性 |

■ 医学的な根拠

- Cortese et al. (2012)

Toward systems neuroscience of ADHD: A meta-analysis of 55 fMRI studies.

→ ADHDでは前頭前野と線条体を中心に、機能的接続の異常が繰り返し報告されている。 - Shaw et al. (2007)

Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. PNAS, 104(49), 19649–19654.

→ ADHD児の皮質発達は2〜3年遅れており、特に前頭部領域に顕著。

まとめ

- ADHDでは、前頭前野・線条体・小脳における発達の違いが、行動特性に密接に関連している。

- 脳画像研究やメタアナリシスからは、実行機能ネットワークの異常がADHDの中核的な要因とされる。

- これらの知見は、薬物療法や行動介入のメカニズム理解にも役立っている。

基本概念と脳機能の特性(簡単な解説)

■ 神経発達症の定義と脳機能の特性

引用論文

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5)

解説

神経発達症(neurodevelopmental disorders)とは、脳の発達過程において生じる違いによって、行動や認知、社会性に特有の特性が現れる状態を指します。

ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)もこのグループに含まれ、生まれつき脳の発達の仕方に違いがあることが根本的な背景とされています。

■ 発達障害における脳構造・機能の違い(ASD中心)

引用論文

Ecker, C., Bookheimer, S. Y., & Murphy, D. G. M. (2015). Neuroimaging in autism spectrum disorder: brain structure and function across the lifespan. The Lancet Neurology, 14(11), 1121–1134.

解説

ASDでは、主に前頭前野、側頭葉、扁桃体などに脳構造の違いが見られます。

また、脳の各領域同士の**情報のやりとり(機能的結合)**にも特徴的な異常があり、これが感覚処理やコミュニケーション、社会的行動の特性と関係していると考えられています。

■ ADHDにおける脳発達の特性

引用論文

Cortese, S., Kelly, C., Chabernaud, C., et al. (2012). Toward systems neuroscience of ADHD: A meta-analysis of 55 fMRI studies. American Journal of Psychiatry, 169(10), 1038–1055.

解説

ADHDの脳では、特に前頭前野と線条体(大脳基底核の一部)に機能的な異常が指摘されています。

これらの領域は、注意のコントロールや衝動の抑制に深く関わっており、ADHDの特徴である「注意の散漫さ」や「多動性・衝動性」に関連していると考えられています。

🔵 まとめ(ポイント)

- ASDもADHDも、「脳の発達過程の違い」が基盤にある。

- ASDは感覚・社会性に関連する脳領域の違いが中心。

- ADHDは注意・行動制御に関連する脳領域の違いが中心。

誤解されがちなポイント

~「しつけ」や「やる気」の問題ではなく、脳の特性のひとつ~

発達障害に関して、社会にはまだまだ誤解や偏見が残っています。

とくにASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)については、以下のような“ありがちな誤解”が問題となっています。

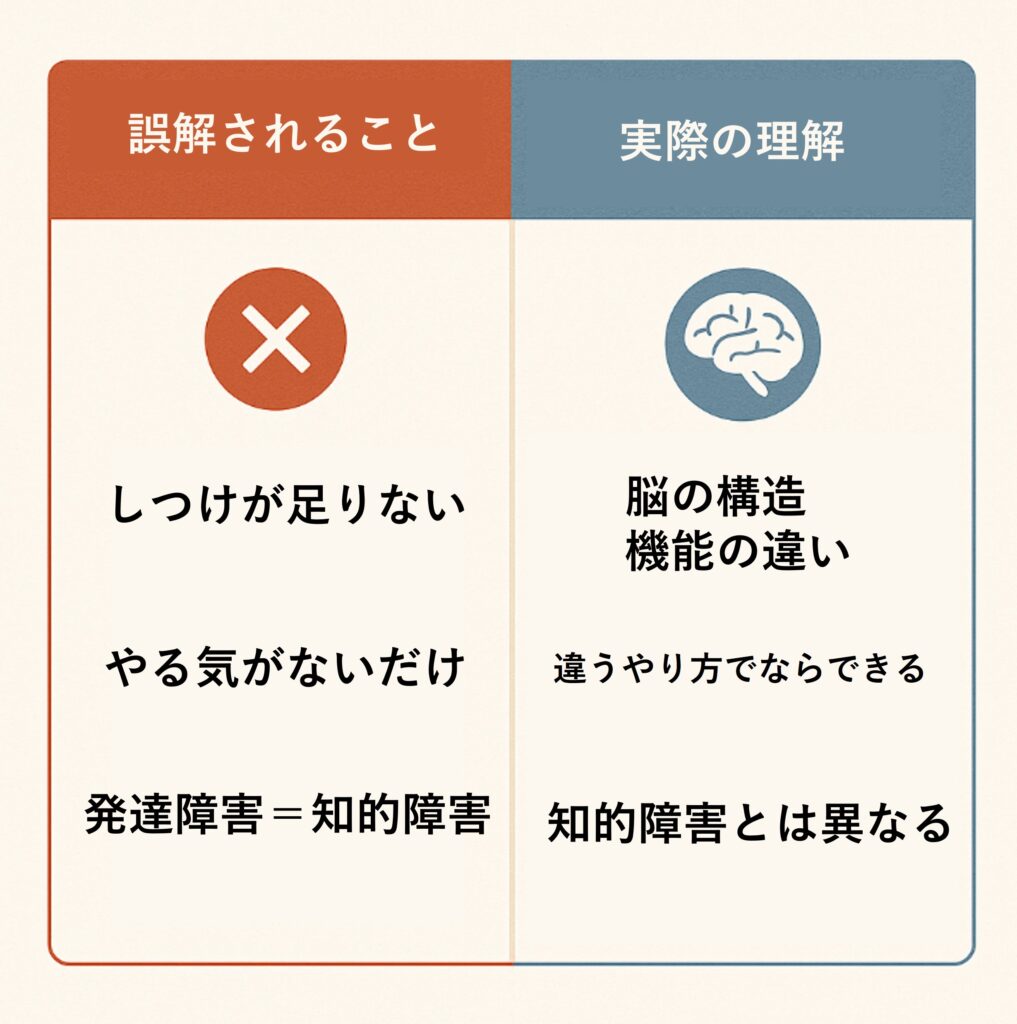

■ 誤解①:これは「しつけ」や「怠け」の問題?

よくある誤解の一つが、「落ち着きがないのはしつけが足りない」「やる気がないだけ」などと、本人や保護者の努力不足とみなしてしまうことです。

しかし、これは脳の発達に由来する特性であり、行動のコントロールや注意力、感覚処理の仕方が脳の構造・機能の違いによって異なっているということが、数多くの研究で示されています。

👉 つまり、「できない」のではなく、「違うやり方でならできる可能性がある」のです。

■ 誤解②:「発達障害=知的障害」ではない

もう一つ多い誤解が、発達障害=知的障害というイメージです。

確かに、知的機能に遅れを伴う場合もありますが、発達障害の診断基準では、知的発達の有無とは独立して定義されます。

たとえば、

- ASDの人は、知的能力が平均~高い人も多く、特定の領域に優れた才能を持つこともあります。

- ADHDの人も、知的能力そのものには問題がない場合が多いですが、注意力や自己制御に困難があるため、誤解されやすくなります。

📖 引用根拠:

- American Psychiatric Association. (2013). DSM-5 において、発達障害と知的障害はそれぞれ別のカテゴリーに分類されています。

■ 支援の考え方:「できない」のではなく「やり方が違う」だけ

「この子は〇〇ができない」と見るのではなく、「この子はどうすればやりやすくなるのか?」という支援の視点が大切です。

🔸 例:

- 集団指示が通りにくい → 視覚的なサポートを取り入れる

- 落ち着きがない → 感覚刺激を調整した環境をつくる

- 指示が通りにくい → スモールステップで関わる

このように、「本人の努力」ではなく、「環境の工夫」や「支援の方法」を変えることが、発達障害の人々の力を引き出すカギになります。

まとめ

- 発達障害は「性格」や「しつけ」の問題ではなく、脳の発達や神経機能の違いに起因する。

- 知的障害とは別の概念であり、知的能力は多様。

- 「できない」のではなく「やり方が違う」だけ──支援とはその違いを理解し、個別の特性に合ったアプローチをすること。

まとめ

発達障害は「脳の特性の違い」から理解を

~個性を活かす支援が大切~

ここまで見てきたように、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)は、しつけや性格の問題ではなく、脳の構造・機能の違いによって生じる神経発達症です。

✅「できない」ではなく「ちがう」だけ

たとえば、

- 集団での活動が苦手でも、一人で集中する力が高い人がいる

- 衝動的に見えても、柔軟な発想力や行動力に優れていることがある

これらはすべて、その人の脳の特性がベースにあります。

つまり、「困った行動」に見えるものも、見方を変えれば**“その人らしさ”という個性**にすぎないのです。

✅ 社会や周囲が「合わせる」ことが支援の第一歩

発達障害のある人を支えるには、「こうすればできるのに」と押しつけるのではなく、

**「どうすればやりやすくなるか?」**を一緒に考えることが大切です。

そのために有効なのは、

- 環境調整(刺激を減らす、スケジュールを見える化する等)

- コミュニケーション支援(視覚的な説明や明確なルールの共有)

- 長所に目を向けた関わり方(得意を活かした学びや活動)

です。

🔵 最後に

発達障害を理解するということは、脳の違いを理解し、行動の背景にある特性を尊重することです。

私たち一人ひとりが、「困っている子ども」ではなく「ちょっと違うやり方で生きている子ども」として捉え直せば、支援の形も自然と変わっていきます。

そしてなにより大切なのは、「本人の力を信じ、支えること」。

発達障害を持つ子どもたちは、適切な理解と支援があれば、自分らしく、豊かに、社会の中で生きていくことができます。

コメント