「私たち、大人の役割ってなんでしょうか?」

子育て中の親だったり、あるいは療育や保育、教育を行う支援者が子どもの発達をよりよいものにするためには、どこに関わるとよいのでしょうか?どのようなかかわりが良いのでしょうか?大人の役割はどこにあるのでしょうか?

これにこたえるために理解しておくとよい考え方があります。

それが「最接近発達領域」です。

ショート動画でもっとわかりやすく!!

↓↓↓

子どもは他者との相互関係のなかで学んでいく。

子どもは生まれた直後からお母さんをはじめとした他者と出会い、かかわりを持つことで、影響を受けたりいろんな経験をして学習したりしながら発達していきます。

ヴィゴツキー(Lev Vygotsky)は、発達心理学者として知られ、特に社会文化的理論に基づく発達の理解に貢献しました。彼は「精神間作用」から「精神内機能」への発達のプロセスに焦点を当てました。

・精神間作用=他者と共同あるいは規範とした世界

・精神内機能=自分の中の能力として獲得

精神間作用(Interpsychological Level)

この段階では、子どもは他者との関わりやコミュニケーションを通じて学びます。特に、子どもと他者(例: 親、先生、仲間)との相互作用が重要です。

言葉や文化的なシンボルを介して、他者との交流によって知識やスキルが伝達され、共有されます。この時期においては、他者のサポートが不可欠であり、社会的な環境が発達に大きな影響を与えます。

精神内機能(Intrapsychological Level)

この段階では、子どもは他者との相互作用を通じて獲得した知識やスキルを内面化し、個人的な精神内で利用できるようになります。

言葉や思考が内部化され、独自の問題解決や認知プロセスが形成されます。個々の経験や学習が、内面の心理機能として統合されていく過程です。

他者との社会的な相互作用から、個人の思考や理解が発展し、自律的な学習や問題解決が可能となります。

どういうことかといいますと、子どもは生まれた瞬間から他者との関わりの中でいろいろなことを学びますが、まずは他者をお手本としてどのように周囲やこの世界を捉えているのかを学んでいきます。

他者と共同あるいは規範としながらこの世界を知ることで、それを今度は自分自身の能力として獲得していくわけです。

運動、知的などの基本的な発達から社会性の発達、さらには認知機能や身体イメージなど自分の中にある能力を含め、あらゆるものが他者との関係性をもって発達していくのです。

簡単に言えば、社会との相互作用を通じて学び、それを内面化して自分で活用できるようになる、というのがヴィゴツキーの発達理論の要点です。

その中で、ヴィゴツキーはまた、最近接発達領域(Zone of Proximal Development, ZPD)という概念も提唱しました。

子どもが親の影響を強く受けるのは、これがあるからですね。

最近接発達領域とはなんですか?

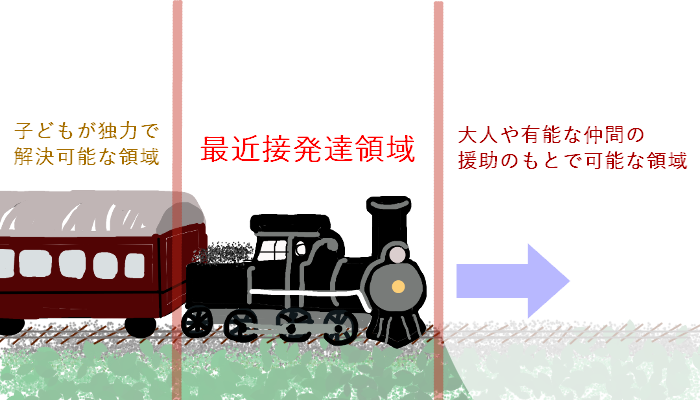

この最近接発達領域(Zone of Proximal Development, ZPD)とは、「子どもが自分の力で解決できる解決あるいは解くことができる問題を基準とした今現在の発達段階」と「大人や有能な仲間との共同、あるいは援助によって解決・達成できる発達段階」の中間に位置する領域をさします。

わかるようで、わかりにくいです。ようするに「ひとりで達成できる発達段階」と「だれかと共同あるいは援助をうけて達成できる発達段階」と言い換えましょう。

「誰かのお手本・援助」を通じて可能だったことが、徐々に「自分で出来る」ようになっていきます。この自分で出来る領域を広げていくことが発達を進めていくということであり、その最前線が「最近接発達領域」といえます。

これを理解するために、列車の例え話を通して詳しく説明します。

自分でできる領域(客車)

これは子どもが既に習得して、自力で解決できるスキルや知識の範囲です。客車として表現するならば、子どもの「既存の能力や知識」が載っている車両と考えることができます。

大人や仲間の援助を得て達成可能な領域(線路)

これは子どもがまだ独力では達成できないが、他者の支援を受けることで達成可能な領域です。線路として表現すれば、まだ子どもが進むことができないが、他者の援助を得ることで進むことができる新たなスキルや知識の範囲です。

最近接発達領域(動力部分)

これはZPDの核心であり、子どもがまだ自力では達成できないが、大人や有能な仲間の支援を受けることで達成可能な範囲です。

動力部分として表現すると、これが子どもの発達を進めるエンジンであり、他者のサポートによって子どもは新しいスキルや知識を獲得し、成長していく領域です。

例: 子どもが自分で単語を読むことができないが、先生や親の援助を得ることで読むことができるようになる場合、その読解能力の向上がZPDに該当します。ここで得られたスキルが徐々に自己で達成できるようになると、それが「自分でできる領域」に取り込まれていきます。

つまり、この動力源に大人が適切に支援、介入することで、子どもが一人でできることを増やし、その先に広がる次の世界に発達の列車を進めることができるわけです。

要するに、最近接発達領域は、子どもがまだ独力では達成できないが、他者の支援を受けることで達成できる範囲であり、そのサポートによって子どもは新しいスキルや知識を身につけ、次第に自己での達成が可能になるというプロセスを指します。

子どもはだれかと一緒になにかの問題を解決したり、大人の援助をときにもらいながら問題に取り組むなかで、子どもはそこから学び、それを自分のなかに取り込んでいく。このプロセスがたいへん重要であるといいます。

ヴィゴツキーはそれを「発達」と呼びました。

人の相互作用について考える

他者とのかかわりには、垂直的な関係と水平的な関係があります。垂直的な相互作用と水平的な相互作用は、他者とのかかわりにおいて異なるアプローチを示しています。

垂直的な相互作用

垂直的な相互作用は、上下の階層や役割が明確な関係の中で行われるものです。これは大人と子供、教師と児童、上級生と下級生など、異なる立場や経験を持つ者同士の対話や指導を指します。

典型的な例は学校の授業や家庭での親から子供への教育、指導、しつけなどです。指導者が知識や経験を伝え、学習者がそれを受け入れる形がとられることがあります。

水平的な相互作用

水平的な相互作用は、対等な関係や横のつながりに焦点を当てます。異なる立場や役割の違いを超え、協力や共同作業が行われる関係性を指します。

例えば、グループワークや集団での実験、同じ立場の仲間同士が励まし合ったり教え合ったりする状況がこれに当たります。メンバーがお互いに情報を共有し、協力して目標を達成しようとする姿勢が特徴的です。

大人が一方的に指導するのではなく、同じ立場の協力関係やチームワークを通じ、子ども一人ひとりが自分の立場を考え行動することを促します。

これらのアプローチの統合が効果的であり、大人が単に指導するだけでなく、子ども同士や学習者同士が協力し合い、共に学び合うことでより豊かな学習体験が生まれます。水平的な相互作用を通じて、個々の立場や視点が尊重され、共同で学ぶことによってより深い理解と共感が生まれます。

お手伝いを例に考えてみましょう。

家事を通じた親子の関わりにおいて、垂直的なかかわりと水平的なかかわりを上手に組み合わせることで、子育てや支援が充実したものになります。

子どもと一緒に家の中の家事(掃除、洗濯、食事の準備)を一通り行うという活動を例にとって考えてみましょう。

垂直的なかかわり方

・プランの策定とアドバイス

親と子供が一緒に家事の進行プランを立てる際に、親が経験や知識を活かしてアドバイスを提供します。例えば、掃除の順番や食事のメニューの組み立て方についてのアドバイスが含まれます。

・教育と指導

家事を実際に行いながら、親が子供に対して掃除や料理のスキルを教え、知識を共有します。これにより、子供は大人からの指導を通じて新しいことを学び、成長していきます。

水平的なかかわり方

・役割分担と協力

親子で上下関係なく、互いに役割分担を考えながら家事を進めます。誰が何を担当するかを協力して決め、それぞれが持つ強みや得意な分野を活かします。

・コミュニケーションと情報共有

家事の進捗や問題点について、親子でコミュニケーションをとりながら進行状況を確認します。お互いに情報を共有し、意見を交換しながら家事を進めることで、協力体制が築かれます。

親子のかかわり方が垂直的な教育と水平的な協力の両面で行われることで、子どもは自分で考え行動し、同時に親からの指導を通じて新しいスキルや知識を身につけることが期待されます。

この家事活動の中で、子どもが自らできる範囲と親のサポートが交錯する領域が最近接発達領域であり、子どもの成長を促進します。

親子ともに協力し合いながら、役割やスキルを徐々に拡大していくことが、持続的な発達と学びの一翼を担います。

まさに、子どもができることと大人から教わって出来ることの間にあって、その両方をうまく利用して学びにつなげる、この部分こそが「最近接発達領域」です。

まとめ

発達の最近接領域は、子どもがまさに新しいスキルや知識を獲得し、成熟しつつある領域であり、発達の最前線とも言えます。大人がただ単に情報を伝えるだけでは、子どもの成長が十分に促進されません。むしろ、両親や支援者、教育者が子どもが自ら考え行動し、新しい領域に進む手助けをすることが重要です。

大人の役割や支援者の役割は、子どもが自分の能力を発揮し、新たなスキルや知識を身につける際に適切な指導やアドバイスを提供することです。単なる教育だけでなく、子どもが自分で問題を解決し、学びを深めるための環境や機会を提供することが求められます。

大人と子どもの対話や協力関係を築きながら、子どもが新しいスキルを磨き、新たな知識を得るプロセスをサポートすることが、最近接領域での発達を促進する鍵となります。子どもが自発的に行動し、同時に大人が適切なサポートを提供することで、発達の列車は前進し、より良い成果を生み出すことが期待されます。

お読みくださってありがとうございました。

明日の運勢を占おう!おみくじはコチラをタップ(クリック)

引用文献

・平田知美:「発達の最接近領域」の概念にもとづいた評価(ダイナミック・アセスメント)に関する研究.中国四国教育学 教育学研究ジャーナル 第4号.pp21-pp29.2007

・皆川直凡:子どもの最近接発達領域を考慮した教育事例の収集と分類.Bulletin of Center for Collaboration in Community Naruto University of Education No.28.pp139-pp144.2014

・浅野大喜:リハビリテーションのための発達科学入門.共同医書出版.2012

コメント