「うちの子、ちょっと不器用かも…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

発達性協調運動障害(DCD)は、走る・ボールを投げる・ハサミを使うなど、日常のちょっとした動きが苦手な子どもに見られる特性です。

以前は「そのうち慣れるだろう」と考えられていましたが、最新の研究では、不器用さは成長とともに消えるわけではなく、成人後まで影響することがあることがわかってきました。さらに、DCDは「運動だけの問題」ではなく、注意や学習、コミュニケーションの困難とも深く関係しています。

では、どう支援すればいいのでしょうか?

最新の科学は、「リズム運動」や「デジタル療法」など、楽しみながら脳と体を鍛える新しい方法を示しています。

この記事では、

✅ DCDの長期的な影響

✅ 注目される新しい介入法

✅ ADHDやASDとの関係と支援のヒント

について、わかりやすく解説します。

DCD(発達性協調運動障害)は大人になっても続く?──最新研究から見える長期的な影響

「子どもの不器用さは成長すれば治る」と思っていませんか?

実は、発達性協調運動障害(DCD)は、子どもの時だけの問題ではありません。最新の研究では、大人になってもその影響が続くことが分かっています。今回は、DCDの長期的な影響と、その背景にあるデータを、わかりやすく紹介します。

1. 大人になっても残る「不器用さ」

DCDは、「手足を思うように動かすことが苦手」「運動や日常の動作がぎこちない」といった特徴があります。

研究によると、DCDを持つ子どもの50〜70%は、大人になっても運動の不器用さが続くと言われています。

- 例えば、転びやすい、物をよく落とす、スポーツが極端に苦手、などです。

- こうした不器用さのため、運動を避けるようになり、その結果体力が低下したり、肥満や生活習慣病のリスクが高まることもあります。

データで見るDCDの継続性

成人のDCDの有病率は約5%。これは子どもの頃とほぼ同じ割合です。

(参考:American Psychiatric Association, DSM-5)

2. 仕事や社会生活にどんな影響があるの?

DCDは運動だけの問題ではありません。大人になると、仕事や社会生活にも影響が出てきます。

- 仕事で細かい作業や、複数の動きを同時にする作業が苦手。

- 新しい職場や環境に慣れるのに時間がかかる。

- 周囲に「不器用な人」という印象を持たれ、評価に影響することも。

ある調査では、DCDのある成人は、就労率が低く、仕事の満足度も低い傾向がありました。また、

「自分は他の人より努力しないと仕事をこなせない」

「職場での失敗が不安」

と感じる人も多く、自尊感情(自分に自信を持つ気持ち)が低下しやすいことが報告されています。

3. 避けることでさらに悪化?回避行動と生活の質

「失敗するのが怖いからやらない」「人前で恥をかきたくない」――。

こうした回避行動が強くなると、運動機能の問題よりも、生活の質(QOL)を下げる大きな原因になります。

- 外出を避ける

- 仕事や学業を避ける

- 人付き合いを避ける

実際の調査では、DCDのある成人の生活満足度は、平均よりかなり低いスコアを示しました。つまり、「避ける」ことが悪循環を生むのです。

4. 心の健康にも影響

DCDの人は、抑うつ(うつ状態)や不安を感じやすいというデータがあります。

- 「人よりできない」と思うことでストレスを抱えやすい

- 失敗体験が続き、自信をなくす

- 慢性的な疲労や睡眠の質の低下もよく見られます

こうした心理的な負担が、さらに社会生活や仕事への参加を難しくしてしまうのです。

5. 大人になっても必要な「支援」

多くの人は「子ども時代にリハビリしたらもう大丈夫」と思いがちですが、DCDは生涯にわたってサポートが必要な特性です。

では、どんな支援が有効でしょうか?

- 職場での合理的配慮

→ たとえば作業内容を分かりやすく整理する、物理的な環境を工夫するなど。 - 心理的サポート

→ 回避行動を減らすためのカウンセリングや、認知行動療法など。 - 専門家によるトレーニング

→ 「CO-OP法」など、日常生活に直結する運動練習が注目されています。

まとめ

DCDは「ただの不器用さ」ではありません。

大人になっても運動や生活、仕事に影響し、心の健康にもつながる特性です。

早期からのサポートはもちろん、成人期にも支援を続けることで、生活の質を大きく改善できます。

参考文献

Tal-Saban et al. (2021). Avoidance Behavior and Quality of Life in Adults with DCD. Springer.

Kirby et al. (2023). Employment and Wellbeing in Adults with DCD. Disability and Rehabilitation.

Scott-Roberts & Purcell (2018). Motor Difficulties and Fatigue in Adults with DCD.

American Psychiatric Association. DSM-5.

Engel-Yeger et al. (2022). Mental Health in Adults with DCD.

最新研究!DCDに効く「音のリズム」と「デジタル療法」──楽しく続ける新しいアプローチ

「発達性協調運動障害(DCD)の運動練習って、地味で大変そう…」

そんなイメージを持っていませんか?

最近の研究では、**「楽しみながら運動を改善する」**ために、

- リズム運動(音楽やメトロノームに合わせて体を動かす)

- デジタル療法(AR/VRやゲーム型リハビリ)

といった新しい方法が注目されています。

今回は、最新の科学的エビデンスをもとに、この2つのアプローチを紹介します!

1. リズム運動とは?「音に合わせて動く」ことで脳が変わる

リズムに合わせて体を動かす運動──例えば、音楽やメトロノームに合わせて手を叩く、足踏みする。

これがDCDの子どもたちにどんな効果をもたらすのでしょうか?

✅ 最新研究からわかったこと

- 7〜11歳の子どもを対象にした実験では、音楽やリズム刺激を使ったトレーニングにより、動きのタイミング精度が改善しました。

- 脳の活動も変化し、運動制御に関係する領域(ベータ波)が活発になったことが報告されています。

- 音楽経験がある子どもほど運動のタイミングが正確だったことから、日常的なリズム体験が運動の巧みさに影響する可能性も。

ポイント:「音と動きの同期」が、脳の予測力やタイミング感覚を鍛えるカギ!

2. デジタル療法ってどんなもの?

最近のリハビリでは、ゲーム感覚で楽しめるデジタル技術が取り入れられています。

🕹 VRやARを使ったリハビリの特徴

- 仮想空間で運動できるので、遊びながら自然にトレーニング。

- Xbox Kinectやモーションキャプチャを活用し、自分の動きが画面でフィードバックされる。

- 自宅でできるので、継続がしやすい。

✅ 科学的な効果

- 週2回・計16回のVRトレーニングで、運動イメージ(頭の中で動きをシミュレーションする力)や反応速度が改善。

- 効果は2か月後も持続!

- 上肢の動き改善については研究結果にバラつきがありますが、モチベーションを維持できることは大きな強みです。

子どもにとって「楽しい」は最大のリハビリ効果!

3. 未来のDCD支援は「リズム×デジタル」?

音楽やリズムでタイミングを鍛え、

デジタルゲームで集中と楽しさをプラス。

この2つを組み合わせたアプローチは、これからのDCD支援の大きな流れになるかもしれません。

4. おうちでできる簡単リズム運動アイデア

- メトロノームアプリを使って、一定のリズムで手を叩く・足踏みする。

- 好きな音楽に合わせてステップ運動。

- 家族や友達と「音楽ゲーム」を取り入れて楽しく挑戦。

まとめ

- リズム運動は、脳と体を同時に鍛える効果が期待できる。

- デジタル療法は、楽しさでモチベーションを高め、継続をサポートする。

- 「音楽」や「ゲーム」を取り入れたリハビリは、未来のDCD支援のカギになるかもしれません。

参考文献

Pranjić et al. (2025). Rhythm-Based Interventions Improve Motor Timing in DCD.

Nature (2024). Rhythm and Coordination in Children with DCD.

PubMed (2020). Virtual Reality Training in Children with DCD.

Systematic Review: VR and AR in Pediatric Rehabilitation (2024).

DCDは「運動だけの問題」じゃない? ADHD・LD・ASDとの深い関係

発達性協調運動障害(DCD)は「ちょっと不器用な子」に見えるかもしれません。しかし、最新の研究では、DCDはしばしば他の発達特性と重なっていることがわかってきました。

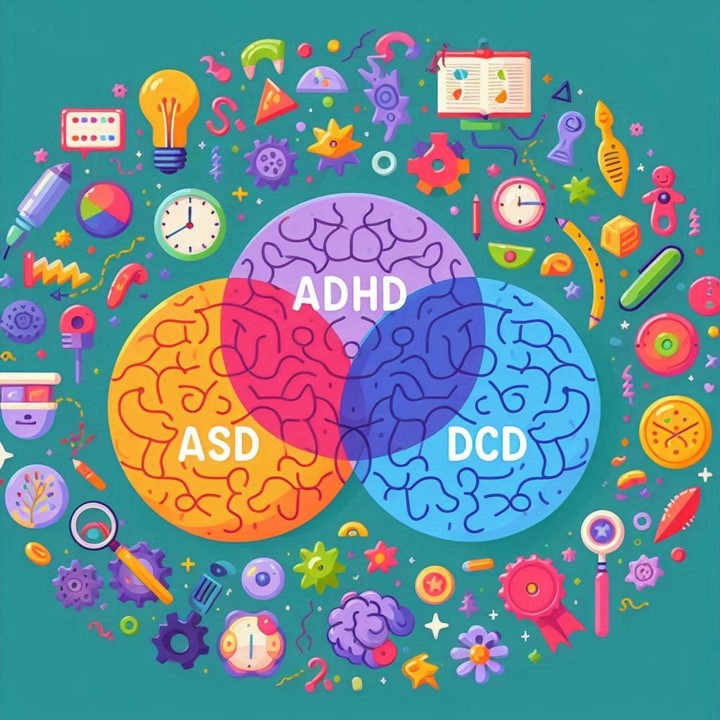

ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)、ASD(自閉スペクトラム症)との併存率がとても高いのです。今回は、この「合併症との関係」を最新の知見を交えてわかりやすく解説します。

1. DCDと他の発達障害はどれくらい重なるの?

研究によると、DCDは単独で見られるケースのほうが少ないといわれています。

- ADHDと併存する割合:約30〜50%

- 学習障害(LD)との併存率:約30%

- ASDとの併存率:10〜15%

つまり、DCDの子どもの半数以上は、「運動の不器用さ」以外にも、注意、学習、コミュニケーションに困難を抱えている可能性があります。

2. なぜ重なるの? 脳のつながりがヒントに

最新の脳画像研究では、これらの障害に共通する脳のネットワークの異常が見つかっています。

- 前頭葉ネットワークの働きが弱い

→ 計画、注意、運動制御が難しくなる。 - 小脳と大脳の連携が不十分

→ タイミングや予測動作が苦手。 - 感覚情報の統合の遅れ

→ ASDやDCDに共通する特徴。

つまり、**DCD・ADHD・LD・ASDは別々の障害ではなく、神経発達の仕組みで「つながっている」**と考えられています。

3. 支援は「一つの診断」にとらわれないことが大切

従来は「運動が苦手ならDCD」「注意が続かないならADHD」というように、診断ごとに支援を考えてきました。

でも、実際の子どもたちは、そのどれか一つではなく、複数の特性を持っていることが多いのです。

支援のポイント

- 診断名だけで支援を決めない

→ その子が「どんな場面で困っているか」を見極める。 - 多職種で連携する

→ 作業療法士、言語聴覚士、心理士、学校が協力。 - 「できること」に注目する

→ 苦手を減らすだけでなく、得意を伸ばす視点。

4. 最新の研究が示す「重なり」の意義

この「重なり」を理解することは、将来の支援や介入法の開発にとても重要です。

最近の研究では、ADHDやASDとDCDの両方に有効な介入を模索する試みも始まっています。

- 実行機能トレーニング:注意・計画性・運動スキルをまとめて改善するプログラム。

- 感覚統合と認知行動療法のハイブリッド:感覚調整と情緒の両方にアプローチ。

ポイント:DCDは「運動だけの障害」ではなく、神経発達症全体の文脈で理解することが必要です。

まとめ

- DCDの子どもは、ADHDやLD、ASDと重なるケースが多い。

- 脳科学的には、複数の障害に共通するネットワーク異常が示唆されている。

- 支援は診断名にとらわれず、その子に合わせたオーダーメイドの対応が大切。

参考文献

Blank R, et al. (2019). European Academy for Childhood Disability: Clinical Practice Recommendations on DCD.

Fogel et al. (2022). Shared Neural Correlates in DCD and ADHD: A Review.

Wilson et al. (2021). Overlap Between DCD, ADHD, and ASD: Implications for Clinical Practice.

American Psychiatric Association. DSM-5.

DCD支援の未来は「長期視点」「テクノロジー」「包括的理解」

発達性協調運動障害(DCD)は、単なる「子どもの不器用さ」ではありません。

最新の研究から見えてきた重要なポイントは3つです。

① 大人になっても続く影響

- 不器用さは50〜70%の割合で成人期にも残る。

- 就労や生活習慣、メンタルヘルスに影響を与えるため、生涯にわたる支援視点が必要。

② 新しい介入法の台頭

- リズム運動:音楽やビートに合わせた動きが、タイミングや予測力を改善。

- デジタル療法(VR/AR):ゲーム感覚で楽しく、モチベーションと継続力をサポート。

- テクノロジーと神経科学を組み合わせた未来型リハビリが広がっている。

③ DCDは「運動だけの問題」じゃない

- ADHD、LD、ASDと高い併存率(30〜50%)。

- 共通する脳ネットワークの異常が示されており、包括的で多職種連携の支援が不可欠。

これからのDCD支援のカギ

- 早期発見と継続的サポート:子ども時代で終わらない。

- モチベーションを高めるアプローチ:リズム・音楽・デジタルの活用。

- 診断名にとらわれない包括的支援:ADHDやASDとの重なりを理解。

「不器用さ」はその子の一部であって、すべてではありません。

科学的知見と創造的なアプローチで、「できる!」を増やす支援を一緒に考えていきましょう。

DCDを理解することは、「不器用さ」を責めるのではなく、その子の可能性を広げる第一歩です。

最新の科学が示しているのは、支援の形がどんどん進化しているということ。

テクノロジーや音楽を取り入れた新しいアプローチ、そして包括的な理解が、未来の子どもたちに大きな力を与えてくれます。

一人ひとりの「できる!」を見つけて育てること。

その積み重ねが、子どもたちの笑顔と自信につながります。

コメント