私自身、パニック発作を起こしたことがあります。だからこそ、この記事を書いて調べることで自分にとってもよい情報となりました。

手足がジーンとしびれた。

わたしがパニック発作を起こしたときの体の感覚です。手足がしびれて冷たくなる感じがしました。

こまったら自分ひとりで解決せずに、病院へいって相談しましょう!

ショート動画でも解説しています。チャンネル登録して、最新情報をゲットしましょう!

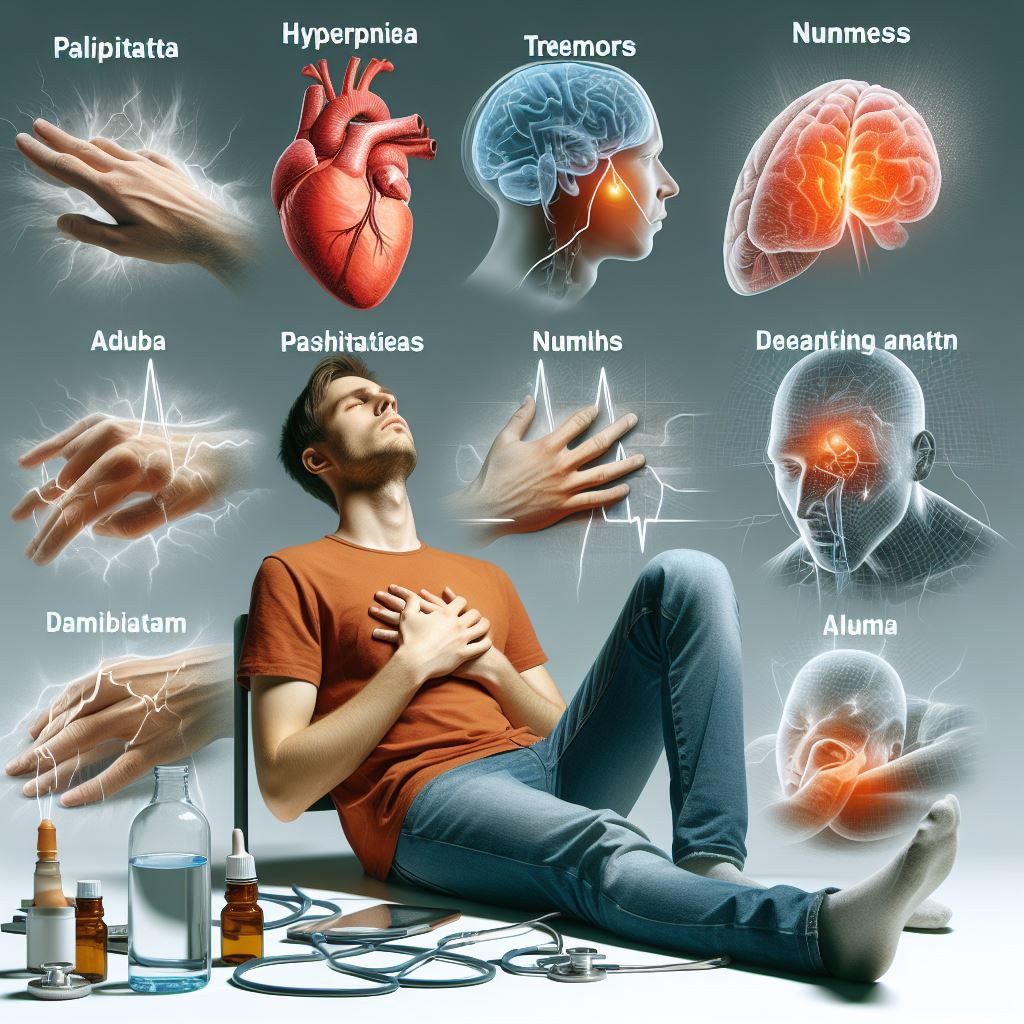

パニック発作とはどんな症状か?

パニック発作という症状があります。

パニック発作は、突然起こる不安や恐怖感によって引き起こされる身体的な症状の集合体です。

以下に、パニック発作の症状を詳しく解説します

・動悸、息苦しさ、過呼吸、めまい、震え、しびれ、吐き気など

・お子さんのばあい便秘なども起きることがある

・強い恐怖感

・動悸(心臓が速く鼓動する感覚)

パニック発作中、心臓が速く打つことがあります。これは自律神経系の興奮によるものです。

・息苦しさ・過呼吸

呼吸が速くなり、息苦しさを感じたり、過呼吸状態に陥ることがあります。これは体が不安や恐怖に反応して過剰な酸素を取り入れようとするためです。

・めまい

頭がクラクラする感覚やめまいが生じることがあります。これは呼吸の乱れや血圧の変動によるものです。

・震え・しびれ

体の一部が震えたり、しびれを感じることがあります。これは交感神経系の興奮によるもので、手足の震えや痺れが起こることがあります。

・吐き気

不安や恐怖感によって胃が荒れ、吐き気を催すことがあります。これは消化器系がストレスに反応するためです。

・便秘

ストレスや不安によって消化器系が乱れ、便秘が生じることがあります。これは腸の運動が低下するためです。

・強い恐怖感

パニック発作中には、極度の不安や恐怖感があります。これは自己や他者への危険を感じるため、状況に応じて異なる恐怖感が現れます。

パニック発作は、何らかのトリガー(ストレス、不安、恐怖など)によって引き起こされることがありますが、トリガーが特定できない場合もあります。この症状は、一過性であることがありますが、繰り返し発作を起こすこともあります。パニック発作は治療が可能であり、心理療法や薬物療法などが効果的な対処法として用いられます。診断と治療のためには、専門家である心療内科医や精神科医の診断が必要です。

もしかすると、皆さんがイメージしている症状や行動とは違うかもしれません。

自分をたたく自傷行為、他者をたたいてしまう他害、物を壊す、大泣きが止まらないなどの暮らし影響を及ぼすような行動は、強度行動障害といいます。この行為をパニックと称することもあります。

同じパニックという言葉でも症状や意味合いが少し異なりますので注意が必要です。

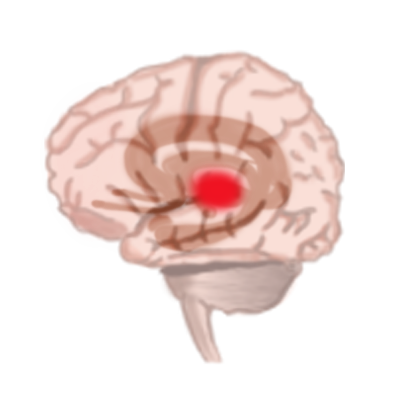

パニック発作を引き起こす原因は脳にある

ここでは、パニック発作を引き起こす要因と考えられている脳の変化について解説していきます。

パニック発作を引き起こす脳の領域で重要な扁桃体

パニック発作を引き起こす脳の領域で重要な部分が扁桃体と言われる領域です。

この扁桃体が過剰に興奮することで、交感神経を興奮させたり、僑という脳の活動を活性化させ、ノルエピネフリン(ノルアドレナリン)を分泌させます。ノルアドレナリンは、交感神経を興奮させる物質で、アドレナリンと共に、闘争あるいは逃避反応を生じさせます。

扁桃体、海馬において、有意に血流増加が認められた

扁桃体は古い脳とも言われ、生き物として生きていくために必要な脳の機能をつかさどっています。(逆に人間らしさを生んでいる大脳新皮質は新しい脳といわれます)

研究では、実際に右扁桃体、海馬において、パニック症の患者は有意に血流増加が認められました。このことから、 扁桃体や海馬が過剰に働いていることが示唆されています。また扁桃体には、海馬、前頭前野・帯状回、視床から情報が入ってきます

海馬、前頭前野・帯状回、視床からはどのような情報がくるのでしょうか。

・海馬からは、特定の状況における不安感やその状況の記憶情報

・前頭前野・帯状回は、認知・情動の入力

・視床からは、内部感覚(内臓感覚)に対する過敏な感覚情報

つまり、パニックを起こした時の不安感や状況の記憶、不安や恐怖といった感情、内部感覚からの過敏な感覚情報、つまり空腹感、のどの渇き、吐き気、動悸などの感覚が過敏さを伴って入ってくるということになります。

さらに、環境からの有害刺激に反応して働く中脳水道周囲灰白質の過剰な活動が認められています。色々な刺激に対して過敏に反応しやすく、時に記憶からのフラッシュバックもパニック発作を引き起こす刺激になる場合があるのです。

血流量が少ない脳の領域や体積が減少している脳の領域

一方で、パニック症の患者では、血流量が少ない領域や体積が減少している領域があることもわかりました。

左下前頭前野の血流量が、パニック症の患者では有意に小さいことが発見されています。いくつかの研究においても同じように、前頭前野の複数の部位に異常が示されています。

また、右偏桃体、左右の前頭前野、左右の前後帯状回、右上側頭回、小脳などに有意な体積の減少が認められました。

前頭前野と帯状回は「気づき」の能力に関係している

この部分は、自分と他人の思考や感情を客観的に認識する「気づき」の能力に関係していることが示唆されています。パニック症の患者は、この能力が低下しているため、自分の思考、感情、身体感覚を客観的に認識する能力が低下し、ちょっとした外的、内的な刺激を大げさに解釈して発作を引き起こしてしまう可能性が示唆されています。

パニック症は脳のなんらかの異常によって引き起こされる可能性があります。

発達障害とパニック症

発達障害のお子さんは、自分の体を正確に感じ取ることが難しい場合があります。彼らはちょっとした感覚の変化を大げさに感じ取り、それが過度な刺激となって不安や恐怖感を引き起こすことがあります。このような感覚の過敏さがパニック状態につながる可能性があります。

また、前頭葉と呼ばれる脳の部分は、不安感を安心感に変え、理性で感情を制御する役割を果たしています。しかし、この機能が低下すると、理性が働かなくなったり、感情のコントロールが難しくなる可能性があります。その結果、行動の抑制が難しくなり、問題行動やパニックが起こりやすくなるのです。

パニック症や気になる行動の背景にも、脳の機能とお子さん特有の感覚的な特性が関与すると考えられます。

脳を変化させるマインドフルネス瞑想

パニック発作が起こった際に経験する不安感や身体的な感覚を、なるべく客観的にとらえることが脳の機能を発達させる可能性が示唆されています。「マインドフルネス瞑想」という方法を長年続けた患者の脳を調べたところ、さきにのべた異常があるとされる前頭前野の脳体積が増えたという結果が出ています。

マインドフルネス瞑想とは、今自分が感じている感覚、に注目して行う瞑想法のひとつで、一番オーソドックスな方法として、マインドフルネス呼吸瞑想があります。自分の呼吸に意識を向けながら瞑想を行うというものです。

・椅子に座って、深い呼吸ができるような姿勢になる

・肩の力の抜いてリラックスする

・ゆっくりと自然な鼻呼吸(できれば腹式呼吸)をする

・空気の出入りを感じる、お腹に空気が入る感覚など自分の呼吸に意識を向ける

落ち着くためのルーティンとして、呼吸法を学ぶことも良いかもしれません。

強度行動障害(いわゆるパニック)について

重度・最重度の知的障害、自閉症、思春期以降から成人期に起きやすく、人や場に対する嫌悪感や不信感の積み重ね、不安感など、そういったストレスによって行動化します。

強度行動障害は、精神的な問題やストレスによって引き起こされる行動のパターンであり、パニック発作とは異なるものです。

以下に、強度行動障害の特徴と具体的な行動について解説します

・自傷行為

自分を傷つける行為が特徴的です。これには、皮膚を切ったり、打撲を与えたりすることが含まれます。自傷行為は、内面の苦しみや感情のコントロールの困難さを表す場合があります。

・他害

他人に対して暴力を振るう行動が見られることがあります。これは、他者や自分自身に対する怒りやストレスの表れである場合があります。

・物を壊す

感情の爆発やストレスの発散として、物を壊したり破壊したりする行動がみられることがあります。これは、内なる不安やストレスを外部に表現する一つの方法です。

・大泣きが止まらない

強度の感情の崩壊やストレスによって、大泣きが止まらなくなることがあります。これは、感情のコントロールが困難な状況下での反応です。

強度行動障害は、通常、感情の調節やストレスの処理が困難な場合に現れることがあります。このような行動は、個々の人や状況によって異なりますが、一般的には生活に支障をきたすほどの強度の行動が特徴です。

これらの行動が発生する場合、専門家の指導のもとで心理療法や行動療法などの治療が行われることが一般的です。また、必要に応じて薬物療法も行われる場合があります。強度行動障害は、適切な治療と支援を受けることで管理できる場合がありますが、放置するとさらなる問題を引き起こす可能性があるため、早めの対処が重要です。

パニックが起きたときの対処

このような行動が起きてしまった時は、次のような対処が効果的なことがあります。

・子どもの安全を確保する

倒れて危険なものやぶつかってけがをするものを近くに置かないようにします。

・安全を確保したうえで、行動がおさまるのを待つ

行動がおさまるまで、静かに待つことが重要です。

・声掛け、押さえつける、なだめるなどは避ける

これらの行動は逆に刺激になることがありますので、行わないようにします。

・場所を変える

場所そのものが刺激になることがあるため、落ち着くまで場所を変えることが効果的です。

・対応する人を変える

人が刺激になる場合があるため、対応する人を変えると落ち着くことがあります。

これらの対処方法を適切に実施することで、強度行動障害の症状を和らげ、安全を確保することができます。

落ち着いて、子どもの安全を最優先に確保しましょう。

行動と要因を探る

パニックを含む、お子さんの様々な行動の背景を探ることは、その子が未然にストレスにさらされることを防ぎ、問題行動が起こる前に対処することを可能にします。

以下に、具体的な手順を解説します

・気になる行動をリストアップする

まず、お子さんの気になる行動をリストアップします。例えば、大泣き、物を壊す、他人を傷つけるなどの行動を記録します。

・本人の特性や特徴を把握する

お子さんの好きな感覚や嫌いな感覚、行動面などを把握します。これには、感覚過敏などの特性や好きな活動、嫌がることなどを理解することが含まれます。

・行動が起きた場面を記録する

行動が起きた具体的な場面や状況を記録します。例えば、人が多い場所、うるさくなるところ、特定の状況などです。

・行動の前段階を把握する

気になる行動が起きる前に、特徴的な行動があるかどうかを把握します。例えば、手を握りしめる、顔をしかめる、興奮するなどの前兆的な行動を観察します。

・施設や家の環境を把握する

お子さんの行動に影響を与えそうな施設や家の環境を把握します。これには、騒音、混雑、明るさ、匂いなどの要素が含まれます。

これらの手順を通じて、お子さんの行動の背景をより深く理解し、問題行動が起きる前に適切な対処をすることができます。また、状況や環境を改善することで、お子さんのストレスを軽減し、より健康的な行動を促すことができます。

まずは、気になる行動をリストアップします。たいていは家族や支援者にとって問題となる行動が多いかと思います。それから、お子さんの特性や特徴を把握しておきます。(感覚に過敏さがあるとか、こだわりがある等)

では、気になる行動はいったいどんな場面で起きるのでしょうか?なにか共通していることはありませんか?これを知るために、どのような場面でその行動が起きたのかを記録しておきます。また、気になる行動が起きる前に、前駆症状のような特徴的な行動はありませんでしたか?(ウロウロ落ち着きなく動き回っていた等) これも記録しておきます。

把握することはお子さんだけではありません。自宅や施設の環境はどうでしょうか?お子さんの行動に影響しそうな環境はありませんか?(遮蔽する壁がない、人の声が多くがやがやしている等)

これらの情報を踏まえたうえで、気になる行動を引き起こしている要因を探していきます。

落ち着いてその時の状況を把握しましょう。

対応方法を考える

気になる行動の要因が把握出来たら、対応を考えます。

・環境の工夫

行動を引き起こす要因が環境にある場合は、その環境を改善します。例えば、静かで落ち着ける場所を作ったり、部屋を分けるなどの対策を取ります。

・活動の工夫

お子さんの行動の特徴を踏まえて、活動しやすい環境を工夫します。視覚支援や手順をわかりやすくするなど、具体的な工夫を行います。

・ストレスへの対応方法

ストレスにさらされたときや、気になる行動の前段階となりうる行動が起きたときの対処方法を事前に決めておきます。部屋を移動する、好きな遊びを取り入れるなどの対応を準備します。

・好む感覚、好きな遊びの活用

お子さんが好む感覚や好きな遊びを活動の中に盛り込むことで、ストレスを軽減します。また、行動が起きそうなときにそれを活用することができます。

これらの対応策を実施することで、お子さんのストレスを軽減し、気になる行動が起きる前に対処することができます。

家族同士、職員同士でこの情報を共有しておくことも重要です!

落ち着いて過ごせるセンソリーエリアの設置

落ち着いて過ごせるセンソリーエリアは、子どもが自身の感覚を調整し、リラックスできる場所です。以下に具体的な解説を加えます。

・センソリーグッズの配置

子どもが好む感覚グッズを配置します。これには、ビーズクッションやウェイトブランケットなどの触覚刺激を提供するアイテム、バイブレーションマットや振動クッションなどの振動刺激を提供するアイテム、色が変化するLEDライトやプロジェクターなどの視覚刺激を提供するアイテム、さらにはリラックス効果のある音楽や自然音などの聴覚刺激を提供するアイテムが含まれます。

・プライバシーの確保

センソリーエリアは子どもがプライバシーを守れるように設計します。仕切りやカーテン、遮光カーテンなどを使用して、他の人からの視線や騒音を遮断します。これにより、子どもが安心して過ごせる環境を提供します。

・感覚の調整

子どもが嫌いな感覚をシャットアウトするために、センソリーエリアにはイヤーマフやヘッドフォンなどの聴覚遮断具や、遮光カーテンや仕切りなどの視覚遮断具を設置します。これにより、子どもが外部刺激から身を守り、自分の感覚を調整できるようにします。

・個々のニーズに合わせた工夫

センソリーエリアは子どもの個々のニーズに合わせてカスタマイズします。子どもが好む感覚やリラックスできる要素を考慮し、それに合ったグッズや装飾を配置します。また、センソリーエリアのレイアウトや配置も、子どもが利用しやすいように工夫します。

以上のように、センソリーエリアは子どもの感覚調整やリラックスを促す場所であり、個々のニーズに合わせた工夫が重要です。

ただし適切に使うためにいくつかのルールを設定することもあるようです。

・滞在時間を決める(約三分等)

・自分から活動を切り替えられるように、必要に応じてタイマーを使用する

・すぐに活動を再開しやすいように、座って過ごす

出来る限りストレスを減らし、かつ自分自身で活動の切り替えができるよう空間を設定する。環境面を整えることも良いかもしれません。

こういったエリアで過ごす方法を、本人が自身が身に着けていくことが大切です。

まとめ

パニック症や行動障害は、脳の異常や特性から引き起こされていますが、ストレスに対してどのように対応していけばよいのかということを、周りの大人や本人自身が学んでいく必要があります。

特に支援が必要なお子さんには、生活に必要な能力だけでなく、リラックスする方法や余暇の過ごし方についても支援する必要がありそうです。

お読みくださって、ありがとうございました。

引用文献・参考文献

・Gorman JM,Liebowitz MR,Fyer AJ,et al: A neuroanatomical hypothesis for panic disorder.Am J Psychiatry146.pp148-pp161.1989

・Nishimura Y,Tanii HFukuda Met al: Frontal dysfunction during a cognitive task in drug-naïve patients with panic disorder as investigated by multi-channel near-infrared spectros-copy imaging.Neurosci Res59.pp107-pp112.2007

・熊野宏昭:パニック障害の脳機序.第49回日本新進医学会総会.シンポジウム脳科学による心身症の解明.2008

・齋藤宇開:発達障害のある人へのライフステージを考えた支援②リスクに備え、お子さんを理解することから始める、発達障害のある人の支援.OTジャーナル52(8).pp890-pp894.2018

・髙橋知義他:知的障害者の生活を地域・家庭でどう支えるか?.OTジャーナル55(11).pp1250-pp1256.2021

・谷口弘一:集団マインドフルネス瞑想訓練のストレス低減効果.日本パーソナリティ心理学会.2018

(アクセス:https://www.jstage.jst.go.jp/article/personality/27/2/27_27.2.5/_article/-char/ja/)

・志賀 利一:強度行動障害支援の原則

(アクセス:http://www.rehab.go.jp/application/files/9115/8458/8868/42.pdf)

・五十嵐猛:強度行動障害への対応についての考察

(アクセス:https://moeginosato.net/pdf/ronbun2.pdf)

・ストレス軽減、心を整える。マインドフルネス瞑想の効果とやり方

(アクセス:https://eonet.jp/health/article/_4104670.html#anchor03)

コメント