「なぜ、わが子はこんなに人との関わりが苦手なの?」

子育てをしていると、こんな不安を抱くことはありませんか?

笑顔をあまり見せない、抱っこしても安心しない、知らない人にすぐついていってしまう……。

こうした行動の背景にあるのが「愛着障害」という発達上の課題です。愛着障害は、単に「甘え下手」や「恥ずかしがり屋」という性格の問題ではありません。脳と心の発達に深く関わる重要なテーマであり、放置すれば将来にわたって人間関係やメンタルヘルスに影響を及ぼすことがあります。

この記事では、愛着とは何か、愛着障害の特徴や原因、診断基準、長期的な影響、そして家庭でできる支援や治療法まで、最新の科学的知見に基づいてわかりやすく解説します。

愛着とは何か? – 基礎概念

愛着とは?

愛着(Attachment)とは、子どもと養育者(親や主要な世話者)の間に形成される情緒的な絆のことを指します。この絆は、生き延びるための本能的な仕組みであり、乳幼児期の発達において極めて重要な役割を果たします。

イギリスの精神科医ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)は、愛着を「子どもが安全を確保し、安心して探索するために必要な心理的基盤」と定義しました。彼の理論では、愛着は単なる感情ではなく、生物学的な適応行動とされています。

愛着の役割:安全基地(Secure Base)

健全な愛着関係は、子どもに「安全基地(secure base)」を提供します。

これは、子どもが養育者の存在を心理的な安心の拠り所として、外の世界を探索できる状態を指します。例えば、公園で遊んでいる子どもが時々振り返って母親の存在を確認し、安心してまた遊びに戻る――これが典型的な安全基地の働きです。

この仕組みによって、**子どもは不安や恐怖を感じたとき、養育者に近づいて安心を得る(接近行動)**ことができ、逆に安心感があるときは探索行動を活発にします。

主要な理論と実験

ボウルビィの愛着理論を発展させたのが、発達心理学者メアリー・エインズワース(Mary Ainsworth)です。彼女は「ストレンジシチュエーション法(Strange Situation Procedure)」という実験を通じて、子どもの愛着スタイルを分類しました。この方法では、母親と子どもが短時間離れたり再会する場面を観察し、子どもの反応から愛着の質を評価します。

その結果、**安定型(Secure)、回避型(Avoidant)、アンビバレント型(Ambivalent)、後に無秩序型(Disorganized)**という4つの愛着スタイルが確認されました。

健全な愛着の重要性

なぜ愛着が重要なのか?

それは、乳幼児期に築かれる愛着が、その後の情緒調整能力や社会性の発達に強く影響するからです。

研究によれば、安定した愛着関係を持つ子どもは、

- 他者との信頼関係を築きやすい

- 自己肯定感が高い

- ストレス耐性が強い

といった特徴を持つことが示されています。

一方で、不安定な愛着は、対人不安、情緒不安定、さらにはうつ病や不安障害のリスク要因となることが報告されています(Mikulincer & Shaver, 2007)。

まとめ

愛着は「親子の愛情」という情緒的な概念にとどまらず、脳と発達の基盤に関わる重要な仕組みです。ボウルビィとエインズワースの研究によって、愛着の役割やその影響が科学的に解明されてきました。次のセクションでは、愛着障害とは何か、どのような基準で診断されるのかを詳しく解説します。

参考文献

Bowlby J. Attachment and Loss. New York: Basic Books; 1969.

Ainsworth MD, Blehar MC, Waters E, Wall S. Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 1978.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Washington, DC: APA; 2013.

Mikulincer M, Shaver PR. Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. Guilford Press; 2007.

愛着障害とは?DSM-5とICD-10に基づく診断基準

愛着障害とは?

愛着障害(Attachment Disorder)は、乳幼児期において養育者との健全な愛着関係が形成されなかったことによって生じる情緒・対人関係の障害です。

重要なポイントは、単に「親子の関係がうまくいかない」程度ではなく、深刻な養育不足やネグレクト、虐待といった経験が原因で起こるということです。

用語の整理:2つのサブタイプ

DSM-5では、愛着障害は次の2つに分類されます。

- 反応性愛着障害(Reactive Attachment Disorder, RAD)

- 養育者に対して感情的な反応が乏しい

- 慰められても安心できない、感情表現が限定的

- 他者との交流に無関心または回避的

- 脱抑制型対人交流障害(Disinhibited Social Engagement Disorder, DSED)

- 誰にでも馴れ馴れしく、警戒心がない

- 初対面の大人に過度に近づく、抱きつくなど

- 社会的境界がない行動

この2つは似ているように見えますが、RADは「人との関係を避ける」傾向、DSEDは「誰にでも過剰に関わる」傾向があるという違いがあります。

DSM-5の診断基準(要約)

アメリカ精神医学会のDSM-5による診断基準では、次の条件が挙げられています。

- A. 養育者への反応が乏しい、社会的交流に異常

- 例:泣いても慰められない、表情が乏しい、他者への関心が低い

- B. 深刻な養育不足の歴史

- 児童虐待やネグレクト

- 頻繁な養育者の交代(里親の転々など)

- C. 発達年齢が9か月以降

- 生後すぐの短期的な不安ではなく、愛着形成期を過ぎても持続していること

- D. 自閉スペクトラム症など、他の発達障害では説明できない

ICD-10との違い

WHOのICD-10では、愛着障害は**F94群(小児期・青年期の社会機能障害)**に分類されています。DSM-5と異なる点は、

- ICD-10では「反応性愛着障害(F94.1)」と「脱抑制型(F94.2)」を明確に区別

- DSM-5では発達年齢や経過に関する詳細な条件が強調

といった違いがあります。

鑑別診断が重要

愛着障害は、自閉スペクトラム症(ASD)やADHDと混同されやすいため注意が必要です。

例えば、ASDでもアイコンタクトが少ない、社会的関係の困難があるなど似た症状があります。しかし、ASDでは生まれつきの神経発達の特性が背景にあり、愛着障害のような「ネグレクト歴」は必須ではありません。

診断には、子どもの発達歴、養育環境の詳細な評価、心理検査が不可欠です。

まとめ

愛着障害は、深刻な養育不足を背景に、子どもが「人を信頼する」ための基盤が築けなかったことによる障害です。RADとDSEDという異なるタイプがあり、診断には発達障害との区別が必要です。次のセクションでは、愛着障害の原因とリスク因子について詳しく解説します。

参考文献

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Washington, DC: APA; 2013.

World Health Organization. International Classification of Diseases 10th Revision (ICD-10). Geneva: WHO; 1992.

Zeanah CH, Gleason MM. Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood – clinical presentation, causes, correlates, and treatment. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):207–222.

Rutter M, Kreppner J, Sonuga-Barke E. Attachment disorder: Conceptualization and treatment. J Child Psychol Psychiatry. 2009;50(5):529–543.

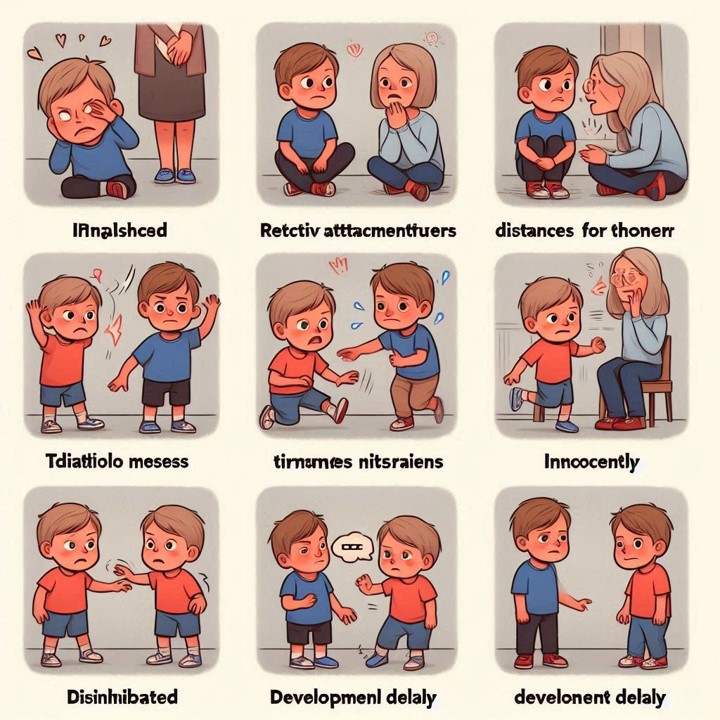

愛着障害の症状と特徴

愛着障害の症状は、年齢によって現れ方が異なることが特徴です。乳幼児期と幼児期以降でどのような違いがあるのか、さらにサブタイプごとの特徴も見ていきましょう。

乳幼児期の症状

乳児は、通常であれば笑顔やアイコンタクトを通じて養育者と関わろうとするものです。しかし、愛着障害を持つ子どもでは、以下のようなサインが見られることがあります。

- 微笑やアイコンタクトの欠如

目を合わせない、笑いかけても反応が乏しい - 泣きに対する応答の乏しさ

お腹が空いた、オムツが不快などの理由で泣いても、養育者に助けを求める行動が少ない - 抱っこやスキンシップへの反応が弱い

抱っこしても落ち着かない、安心できない様子

これらは、安心感を得るための愛着行動が十分に機能していないことを示しています。

幼児期以降の症状

成長とともに、愛着障害は対人関係や情緒調整の問題としてより明確に表れます。

反応性愛着障害型(Reactive Attachment Disorder: RAD)

- 人との関係を避ける

他人と関わることに消極的で、助けを求めない - 過度な無関心

養育者が近くにいても安心感を示さず、感情表現が乏しい - 慰められても落ち着かない

不安やストレスを感じても、親や大人の関与で安心できない

脱抑制型対人交流障害(Disinhibited Social Engagement Disorder: DSED)

- 誰にでも馴れ馴れしい

知らない人に対しても抱きつく、過度に近づく - 警戒心の欠如

危険な状況でも大人を選ばず関わってしまう - 社会的境界の欠如

公共の場で見知らぬ人とすぐに親しくなる行動

共通して見られる特徴

どちらのタイプにも、次のような問題がしばしば伴います。

- 情緒の不安定

急に怒る、泣くなど感情のコントロールが難しい - 攻撃性

かんしゃく、他人への攻撃的な言動 - 発達の遅れ

言語や認知、社会性の発達に遅れが見られる場合がある

なぜこれらの症状が出るのか?

これらの症状は、安全な愛着関係が築けなかった結果、子どもが「人を信頼するスキル」を身につけられなかったことに起因します。そのため、対人関係のパターンや情緒調整がうまく働かず、日常生活や学習にも影響が出ることがあります。

まとめ

愛着障害の症状は、年齢やタイプによって多様ですが、共通するのは**「人との関係を築くことへの困難」**です。次のセクションでは、これらの症状が長期的にどのような影響を与えるのかを解説します。

参考文献

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Washington, DC: APA; 2013.

Zeanah CH, Gleason MM. Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood – clinical presentation, causes, correlates, and treatment. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):207–222.

Rutter M, Kreppner J, Sonuga-Barke E. Attachment disorder: Conceptualization and treatment. J Child Psychol Psychiatry. 2009;50(5):529–543.

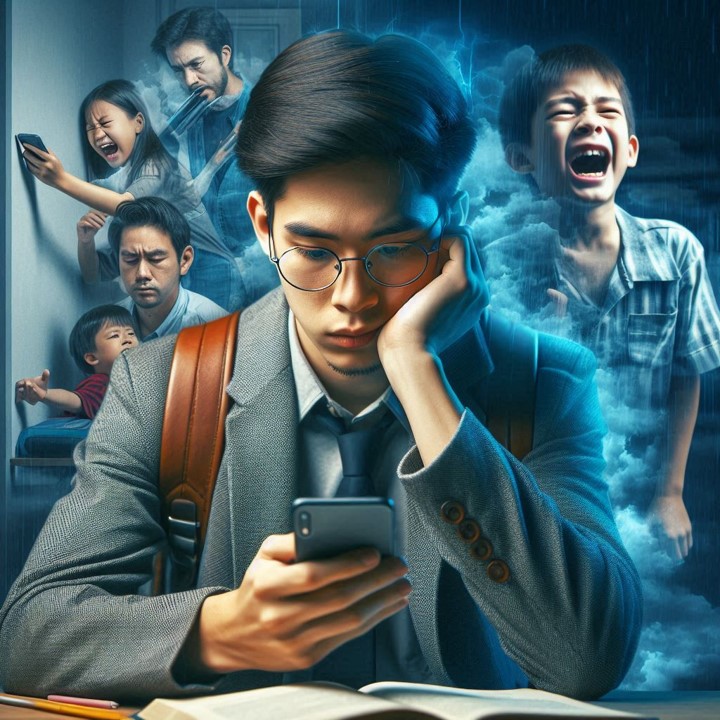

愛着障害の長期的な影響

愛着障害は、乳幼児期に起こる問題ですが、その影響は思春期から成人期まで長く続くことがあると報告されています。ここでは、学習、対人関係、精神的健康の3つの側面から、その長期的影響を解説します。

1. 学習や学業への影響

愛着は、単なる「親子の愛情」ではなく、脳の発達と学習能力に関わる基盤です。

安定した愛着を持つ子どもは、ストレスに対する耐性が高く、集中力や意欲を維持しやすい一方、愛着障害を持つ子どもは次のような困難を抱えやすいことがわかっています。

- 学習への集中が続かない

- 課題に取り組む意欲が低い

- 問題解決スキルの習得が遅れる

これは、情緒調整がうまくいかず、安心感を得られない状態が続くことで、脳の認知・注意機能に影響を与えると考えられています(Pechtel & Pizzagalli, 2011)。

2. 対人関係・社会性の困難

愛着障害を経験した子どもは、「人を信頼する」スキルを十分に身につけられないため、成長してからも対人関係に問題が生じやすくなります。

- 親しい関係を築けない

- 過度に依存的、または過剰に回避的な関係パターン

- 対人不安や孤立感の増大

研究では、愛着の不安定さは成人期の恋愛関係や職場での人間関係にも影響することが示されています(Mikulincer & Shaver, 2007)。

3. 精神的健康へのリスク

愛着障害を持つ子どもは、思春期や成人期に以下のようなメンタルヘルスの問題を抱えるリスクが高いとされています。

- うつ病や不安障害

- パーソナリティ障害(特に境界性パーソナリティ障害)

- 物質使用障害(アルコールや薬物依存)

これらはすべて、「安心できる人間関係の欠如」と深く関連しています。

脳の発達への影響

虐待やネグレクトを伴う養育不足は、脳の構造や機能に長期的な影響を与えることも報告されています。

特に、

- 扁桃体(情動反応):過敏化し、ストレス反応が強まる

- 前頭前野(情緒制御):機能低下により感情のコントロールが難しくなる

といった変化が、愛着障害とその後の精神疾患リスクに関係しています(Tottenham, 2012)。

まとめ

愛着障害は、乳幼児期だけの問題ではなく、人生全体にわたる影響を及ぼす可能性がある重要な課題です。早期発見と適切な支援により、そのリスクを大幅に軽減できることがわかっています。次のセクションでは、診断や評価の方法について詳しく解説します。

参考文献

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). APA; 2013.

Mikulincer M, Shaver PR. Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. Guilford Press; 2007.

Pechtel P, Pizzagalli DA. Effects of early life stress on cognitive and affective function: An integrated review of human literature. Psychopharmacology (Berl). 2011;214(1):55-70.

Tottenham N. Human amygdala development in the absence of species-expected caregiving. Developmental Psychobiology. 2012;54(6):598-611.

愛着障害の診断と評価方法

愛着障害は、子どもの行動や情緒に現れるサインだけで判断できるものではありません。正確な診断には、養育環境の背景や発達歴を丁寧に評価することが不可欠です。ここでは、診断の考え方と代表的な評価方法を紹介します。

診断の基本ポイント

DSM-5やICD-10の診断基準では、次の要素が重視されます。

- 養育環境の確認

虐待やネグレクト、頻繁な養育者の交代など、深刻な養育不足の有無 - 発達歴の評価

愛着行動(微笑、接近、慰めへの反応)がどの時期に形成されたか - 症状の持続性とパターン

一時的な人見知りや気質によるものではないことを確認

主な評価方法

1. 行動観察法

- ストレンジ・シチュエーション法(Strange Situation Procedure)

メアリー・エインズワースによって開発された方法で、親と子の分離と再会時の反応を観察します。

→ 乳幼児の愛着スタイル(安定型、不安定型)を見極めるために使用されますが、臨床現場では主に研究目的で利用されます。

2. 愛着関連質問紙・面接

- Attachment Q-Set

観察をもとに愛着の安全性をスコア化する方法 - Adult Attachment Interview(AAI)

成人の愛着スタイルを評価する面接法で、養育者の愛着スタイルを把握する際にも用いられます

3. 臨床評価

- 反応性愛着障害評価尺度(RADチェックリスト)

子どもの行動や情緒面を質問形式で評価するスクリーニングツール - 診断面接と発達検査

自閉スペクトラム症(ASD)やADHDなど、類似症状を示す発達障害との鑑別のために実施されます

鑑別診断が重要な理由

愛着障害と似た特徴を示す障害には、自閉スペクトラム症、ADHD、発達性トラウマ障害があります。

- ASD:対人関係の困難やアイコンタクトの少なさが共通しますが、ASDは先天的な神経発達の特性であり、必ずしも養育環境が原因ではありません。

- ADHD:衝動性や注意の問題が見られますが、愛着障害のような「人間関係のパターンの異常」は必須ではありません。

このため、愛着障害と診断するには、「養育不足の証拠」と「他の発達障害で説明できない症状」が条件となります。

診断は専門家に

愛着障害の診断は、児童精神科医、臨床心理士、発達支援の専門家などによる多面的な評価が必要です。親や養育者だけで判断することは難しいため、気になる場合は早めに専門機関に相談することが大切です。

まとめ

愛着障害の診断には、子どもの行動だけでなく、養育環境や発達歴の包括的な評価が必要です。早期に適切な診断を受けることで、効果的な支援につなげることができます。次のセクションでは、治療や支援のアプローチについて解説します。

参考文献

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). APA; 2013.

Zeanah CH, Gleason MM. Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood – clinical presentation, causes, correlates, and treatment. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):207–222.

Minnis H, et al. Reactive attachment disorder: Prospective, longitudinal study of diagnosis and development. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2013;52(5):541–550.

Ainsworth MD, et al. Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale: Erlbaum; 1978.

治療・支援アプローチ

愛着障害は、薬だけで治るものではありません。子どもと養育者の関係を再構築し、安心できる環境を整えることが治療の中心です。ここでは、臨床で実践される主な治療・支援アプローチを紹介します。

1. 養育環境の安定化

愛着障害の背景には、虐待やネグレクト、頻繁な養育者の交代などの深刻な養育不足があります。そのため、まずは子どもが安全で安定した養育環境で暮らせるようにすることが最優先です。

- 児童相談所や福祉機関による支援

- 里親・養子縁組などの長期的な安定養育

- 養育者へのペアレンティング支援(養育スキルの向上)

2. 養育者と子どもの関係性を修復する支援

愛着障害の治療の核心は、「子どもが安心できる人との関係」を築き直すことです。このために行われる介入は次の通りです。

ダイアディック・セラピー(親子関係療法)

- 養育者と子どもが一緒に参加するセラピー

- セラピストが介在しながら、子どものサインに敏感に応答する練習を行う

- 養育者が「安全基地」になることを目指す

代表的なものに、**Child-Parent Psychotherapy(CPP)やAttachment and Biobehavioral Catch-up(ABC)**などがあります。

3. トラウマケア

虐待やネグレクトを経験した子どもは、しばしば心的外傷後ストレス障害(PTSD)や強い不安反応を伴います。そのため、次のようなトラウマ治療が取り入れられます。

- トラウマフォーカス認知行動療法(TF-CBT)

トラウマ記憶を安全な方法で処理し、過剰な恐怖反応を和らげる - プレイセラピー(遊戯療法)

言語化が難しい子どもに、遊びを通じて安心感を回復させる

4. 養育者へのサポート

子どもだけでなく、養育者のメンタルヘルスや育児ストレスの軽減も重要です。

- ペアレンティングプログラム(感情コントロールや一貫したしつけ方法を学ぶ)

- サポートグループやカウンセリングによる孤立感の軽減

5. 薬物療法は補助的

愛着障害そのものに効く薬はありません。ただし、併存するうつ、不安、衝動性などの症状に対して抗うつ薬や抗不安薬が使われることがあります。

しかし、薬物療法はあくまで補助であり、人間関係の再構築が中心であることに変わりありません。

まとめ

愛着障害の治療は、「愛着の再構築」がキーワードです。子どもが安心して養育者に頼れる環境を整え、養育者との関係を回復することが最も効果的なアプローチです。次のセクションでは、家庭や支援現場でできるサポートの工夫について紹介します。

参考文献

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016;55(11):990-1003.

Zeanah CH, Gleason MM. Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood – clinical presentation, causes, correlates, and treatment. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):207–222.

Dozier M, Bernard K. The effectiveness of an attachment-based intervention in promoting foster mothers’ sensitivity toward foster infants. Child Dev. 2002;73(3):1045-1056.

Lieberman AF, Van Horn P. Child-Parent Psychotherapy. New York: Guilford Press; 2008.

家庭でできる支援と予防策

愛着障害の治療や支援には専門的な介入が必要ですが、家庭での関わり方が子どもの回復や予防に大きく影響します。ここでは、家庭でできる具体的な工夫と予防のポイントを解説します。

1. 安心感を与える日常の習慣

子どもにとって「予測できる生活」は、安心感を育てる土台になります。

- 決まった時間に食事・就寝

規則正しい生活リズムで、子どもが「安心できる日課」を持てるようにする - 別れと再会の儀式

登園やお出かけの際、「いってきます」「おかえり」の挨拶を毎回することで、親は必ず戻ってくるという信頼感を育てる

2. 子どものサインに敏感に応答する

子どもは泣く、指さす、視線を向けるなどのサインで「助けて」「見てほしい」と伝えています。

- 泣いたときは「泣かないで」ではなく、「どうしたの?」と共感して応答する

- できるだけ早く反応し、「あなたの気持ちに気づいているよ」という安心感を与える

研究によると、こうした敏感な応答が、愛着の安定性を高めることが示されています(Ainsworth et al., 1978)。

3. スキンシップと遊びを取り入れる

- 抱っこやハグ:言葉よりも、スキンシップが安心感を伝えます

- 一緒に遊ぶ時間:ただ隣にいるだけでなく、笑顔で同じ遊びを楽しむことが重要

- 「子どものペース」に合わせる:親がリードしすぎないことがポイント

4. 叱り方の工夫

愛着障害の予防には、子どもを否定せず、行動を改善する方法が効果的です。

- 「あなたはダメな子」ではなく、「この行動は危ないからやめようね」

- 叱ったあとは、「大好きだよ」というメッセージを伝える

5. 養育者自身のケア

親が疲れ切っていると、敏感な応答は難しくなります。

- 睡眠や休息を確保する

- 周囲にサポートを頼む(親族・地域の子育て支援)

- 必要ならカウンセリングや親支援プログラムを利用する

6. 予防のキーワードは「安定と一貫性」

- 養育者が頻繁に交代しないこと

- 環境の変化をできるだけ減らす

- 転園や引っ越しの際は、事前に説明し、安心感を与える工夫をする

まとめ

家庭でできる最大の支援は、**「子どもが安心して甘えられる環境を整えること」**です。これは特別なスキルではなく、日々の関わり方の積み重ねによって実現できます。愛着障害は防げることも多いため、予防を意識した養育がとても重要です。

参考文献

Ainsworth MD, Blehar MC, Waters E, Wall S. Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale: Erlbaum; 1978.

Zeanah CH, Gleason MM. Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood – clinical presentation, causes, correlates, and treatment. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):207–222.

Lieberman AF, Van Horn P. Child-Parent Psychotherapy. New York: Guilford Press; 2008.

まとめ

「愛着障害は、子どもの未来を左右する重要な課題です」

愛着障害は、乳幼児期の関係性に起因する発達上の問題であり、その影響は学習、対人関係、メンタルヘルスにまで及びます。しかし、早期に気づき、適切な支援を受けることで、子どもは「安心できる人間関係」を再び築くことができます。

**ポイントは、「安定した養育環境」と「敏感で一貫性のある応答」**です。親や支援者のちょっとした工夫や関わり方が、子どもの人生を大きく変える力を持っています。

もし「うちの子、もしかして…」と感じることがあれば、一人で悩まず、専門家に相談してください。愛着は修復可能です。子どもが安心して育つ環境づくりは、今からでも始められます。

コメント