「なぜこの子はこんなに些細な変化に敏感なのだろう?」

「どうして私は人よりも驚きやすいのだろう?」

「なぜ環境の変化にこんなに不安を感じるのだろう?」

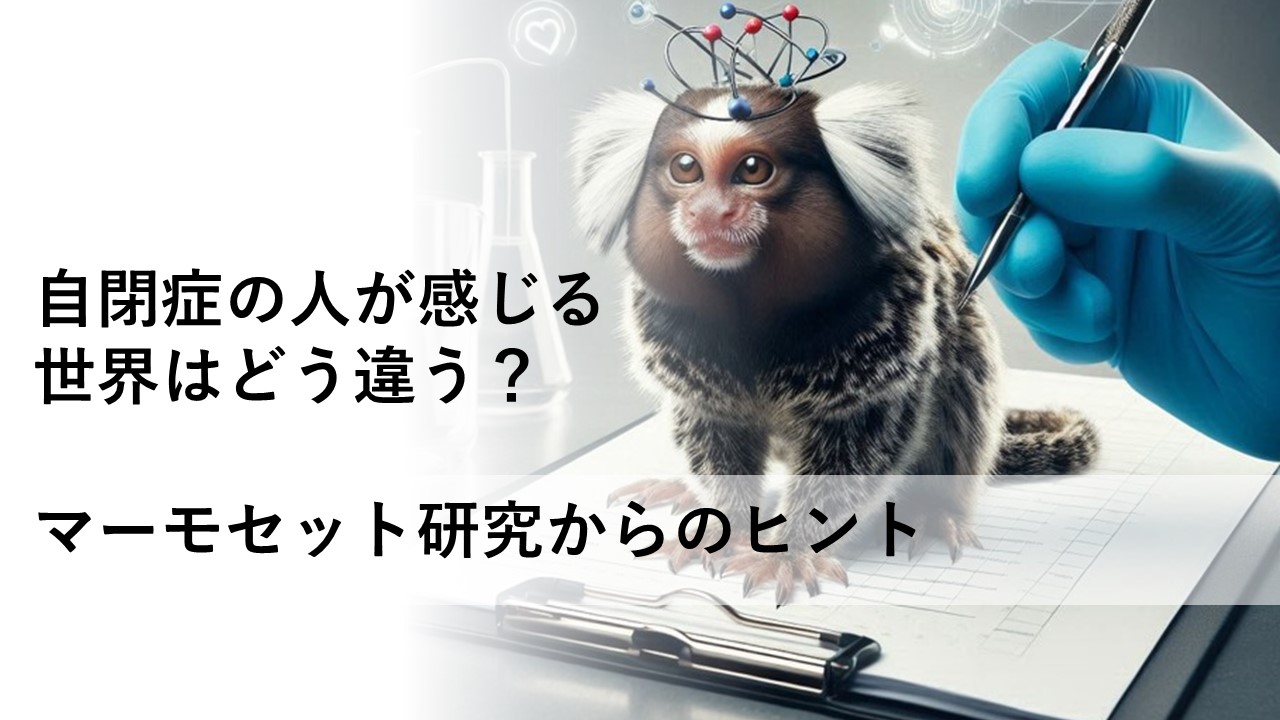

自閉症のあるお子さんを育てる親御さんや、当事者の方は、こうした疑問を抱いたことがあるかもしれません。日常のちょっとした変化に大きく反応してしまったり、特定の音やパターンに強くこだわってしまったりする――こうした特性は、もしかすると「脳の予測の仕組み」が関係しているのかもしれません。

私たちは普段、無意識のうちに「次に何が起こるか」を予測しながら行動しています。例えば、踏切の音が鳴れば電車が通ることを予測し、友達が話し終えるタイミングをなんとなく察することができます。この「予測する力」は、スムーズに生活するために欠かせないものです。しかし、自閉症の人はこの「予測の仕組み」に違いがあるのではないかと考えられています。例えば、突然の音に強く驚いてしまったり、予定が変わると混乱してしまったりすることがあります。

今回、研究者たちは「マーモセット」というサルを使って、自閉症の脳がどのように予測を行っているのかを詳しく調べました。その結果、驚くべきことに、自閉症のマーモセットは繰り返しのパターンをうまく予測できなかったり、逆に予測に引きずられすぎたりすることが分かったのです。この研究は、自閉症の感覚の違いや、個人差が生まれる仕組みを理解する大きなヒントになるかもしれません。

この記事では、自閉症の特徴とそれを示したマーモセットの研究を解説します。

いったい脳ではどんなことが起こっていたのでしょうか? この研究からわかったことを、詳しく見ていきましょう。

自閉症の人は、いくつかのタイプに分かれるかもしれない?

今回の研究では、自閉症のマーモセットの中でも、「予測の使い方」が個体ごとに大きく違っていた ことがわかりました。

📌 これは、人間の自閉症の特徴も、いくつかのタイプに分けられる可能性を示唆しています!

例えば…

「予測を信じすぎるタイプ」

👉 脳の予測を強く信じ込みすぎて、実際の情報を無視してしまう

🔹 特徴の例

- 予定が変わると大混乱(「いつもこうだから!」と決めつけてしまう)

- ほんの少しの変化でも敏感に反応(家具の配置が変わると落ち着かない)

「予測がうまくできないタイプ」

👉 脳の予測が不安定で、毎回新しい情報のように感じる

🔹 特徴の例

- 何度も経験していることなのに、毎回驚く(電車のアナウンスが毎回怖い)

- ルールを覚えるのに時間がかかる(「昨日も教えたのに…?」と感じることが多い)

✨ つまり、「自閉症」とひとくくりにせず、予測の仕方の違いでいくつかのタイプに分けることで、より個別に合った支援ができるかもしれないのです!

このように自閉症には個人差があり、もしかするといくつかのタイプがある可能性が示唆されました。では、どのような実験でわかったのでしょうか?そして、2つのタイプはそれぞれどのような支援がかんがえられるでしょうか?

自閉症モデルマーモセットの研究とは?

自閉症を研究するためにサルを使う?

自閉スペクトラム症(ASD)の原因や治療法を探るため、科学者たちは「自閉症モデル動物」を使って研究を進めています。その中で、今回の研究では 「マーモセット(小型のサル)」 を使って自閉症の特徴を持つ個体を作り、脳の活動を調べました。

どうやって「自閉症モデルマーモセット」を作るの?

研究チームは 「バルプロ酸」 という薬を、妊娠中の母親マーモセットに投与しました。バルプロ酸はもともと 抗てんかん薬 ですが、妊娠中の女性が服用すると、生まれてくる子どもが自閉症になるリスクが高まることが知られています。この方法を使うことで、人間の自閉症の特性を持つマーモセットを作ることができます。

自閉症モデルマーモセットは何が違うの?

研究チームは、次のような特徴を持つマーモセットが生まれることを確認しました。

- 行動の違い

- コミュニケーションが少なくなる(鳴き声などの交流が減る)

- 繰り返しの行動が増える(特定の動きを何度も繰り返す)

- 脳の違い

- 「脳波(脳の電気活動)」 を調べると、通常のマーモセットと異なるパターンが見られた

- 大脳皮質(考えたり感じたりする部分)の活動に変化がある

なぜマーモセットを使うの?

研究にはマウス(ネズミ)がよく使われますが、マーモセットは 脳の構造や社会性が人間に近い ため、よりリアルな自閉症の研究ができるのです。

この研究が何に役立つの?

自閉症の治療法を開発する手がかり になります。

- 脳のどの部分が関係しているのか が分かると、そこをターゲットにした治療薬の開発が可能に

- 自閉症の症状がどのように起こるのか を詳しく調べることで、新しい支援方法が見つかる可能性がある

自閉症モデルマーモセットの「予測の仕組み」を調べる実験

「予測」と「予測エラー」って何?

私たちの脳は、 「次に何が起こるか?」 を自然に予測しながら生きています。

例えば…

- 毎朝の通勤電車がいつもと同じ時間に来ると 「今日も同じ時間に来るはず!」 と予測する

- でも、もし電車が遅れたら 「えっ!?遅れてる!」 と驚く(=予測エラー)

この 「予測」と「予測エラー」 は、日常生活だけでなく、脳の中で重要な役割を果たしているのです。

今回の実験では、マーモセットは「音のパターン」で予測を学ぶ!

研究チームは、 「音を聞いたときの脳の反応」 を調べるために、マーモセットに 「あるパターンの音」 を聞かせました。

音のパターンは2種類ありました。

- 「xxシーケンス」:同じ音(x)が5回続く → 予測が簡単!

- 例:ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ

- 脳は「次もピッがくるな!」と予測

- 「xyシーケンス」:同じ音(x)が4回続いた後、最後に別の音(y)が来る → 予測が外れる!

- 例:ピッ ピッ ピッ ピッ ポーン

- 脳は「次もピッがくるはず!」と思っていたのに、違う音(y)が来たので「えっ!?」と驚く(=予測エラー)

「予測エラー」はどのくらい大きくなるの?

今回の実験では、 「どれくらいの頻度でxyシーケンスが出るか?」 を変えた2つのパターンが用意されました。

- xxブロック(80%の確率でxxシーケンス)

- ほとんど「ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ」ばかり流れる

- たまに「ピッ ピッ ピッ ピッ ポーン」が出てくる → レアな出来事!

- だから、脳は「ポーン」に とても驚く(=大きな予測エラー)

- xyブロック(80%の確率でxyシーケンス)

- 「ピッ ピッ ピッ ピッ ポーン」がよく出る

- だから、脳は「ポーンが来るかも」と少し予測できる

- そのため、「ポーン」が来てもそんなに驚かない(=小さな予測エラー)

この実験で何がわかるの?

ASDの人は、「予測」と「予測エラー」の処理が違う可能性がある ことが指摘されています。

- 通常の脳では、「xxブロックのy音」では強い驚き(大きな予測エラー)が起こり、「xyブロックのy音」では驚きが少ない(小さな予測エラー)

- しかし、ASDの人や自閉症モデルマーモセットでは、この予測エラーの処理に違いがあるかもしれません

この研究を通じて、 「ASDの人がなぜ特定の環境で予想外の変化に敏感に反応するのか?」 という疑問の解明につながる可能性があります。

「予測の仕組み」と自閉症の感覚特性の関係を探る!

研究チームは、 「自閉症の人はどのように『予測』をしているのか?」 を調べるために、上記の自閉症モデルのマーモセットを使った実験を行いました。その結果、自閉症マーモセットは 「音の予測の仕方」 に独特なパターンがあることがわかりました。

1. 実験のポイント:脳の予測の違いをチェック!(おさらい)

まず、マーモセットたちは 「連続する音のパターン」 を聞かされました。

- 「xxシーケンス」(同じ音が5回) → 例:「ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ」

- 「xyシーケンス」(最後の音だけ違う) → 例:「ピッ ピッ ピッ ピッ ポーン」

普通なら…

- 「ピッが5回続くのが普通だな」と予測する(xxシーケンス)

- でも、「ピッ ピッ ピッ ピッ ポーン」が来ると「おや?」と驚く(xyシーケンス)

この 「驚きの度合い(予測エラー)」 を脳波の変化から分析しました!

2. ふつうのマーモセット(対照群)の反応

健常なマーモセットは、次のような反応を示しました。

✔ xxブロック(ピッが多い) では、最後の「ポーン」に対して強く驚いた(予測エラーが大きい)

✔ xyブロック(ポーンが多い) では、「ポーン」にあまり驚かなかった(予測エラーが小さい)

これは、 「脳が確率を学習し、予測をうまく使えている」 ことを示しています!

3. 自閉症モデルマーモセットの反応は…?

ところが、自閉症モデルマーモセット(AとB)は違う反応を見せました!

(Aのマーモセットのケース)

🟠 常に「ポーン」に強く驚く!

- 本来なら「ポーン」がよく出る xyブロック では、あまり驚かないはず

- でも、このマーモセットは 「どのブロックでもポーンに驚き続けた」

- つまり、 環境の確率をうまく学習できず、「突然の変化」にいつも驚く傾向がある

🟠 これは何を意味する?

- 自閉症の人が 「急な音や変化に過敏に反応する」 ことと関連があるかも!

- 例えば、大きな音にびっくりしやすい

- 予測できない出来事が苦手

(Bのマーモセットのケース)

🔵 逆に、x(ピッ)に驚く!

- なんと、Bのマーモセットは「ポーン」ではなく「ピッ」のほうに驚いた!

- これは 「xxxxの後にはポーンが来る」と強く思い込みすぎたため と考えられる

🔵 これは何を意味する?

- 自閉症の人の 「思い込みの強さ」や「こだわりの強さ」 と関係があるかも!

- 例えば、「いつもこの順番でやらなきゃ!」と思い込みやすい

- 予測が外れると強いストレスを感じる

マーモセットの脳の「予測の仕組み」を数式で評価するモデルとは?

1. 何を研究しようとしているの?

この研究では、マーモセット(小型のサル)が音を聞いて「次に何が来るか?」をどのように予測しているのか を調べています。

私たちの脳は、 「次に起こることを予測する機能」 を持っています。例えば、

- リズムよく続く音楽を聞いていると、「次もこのリズムかな?」と予測する

- 予測通りだと安心するし、予測と違うとびっくりする

この 「予測の仕組み」 に違いがあると、感覚過敏やこだわりの強さにつながる可能性があります。

2. どうやって「脳の予測の仕組み」をモデル化したの?

研究チームは、マーモセットの脳の働きを 「3つの階層レベル」 に分けて考えるモデルを作りました。

📌 3つの階層(レベルS、レベル1、レベル2)

- レベルS(感覚レベル) → 実際に聞いた音(入力)を受け取る

- レベル1(短期の予測) → 直前の音の並び から「次の音はxかyか?」を予測

- レベル2(長期の予測) → 全体のパターン から「xxシーケンスが多いのか、xyシーケンスが多いのか?」を予測

この3つの階層が連携して、「次に何の音が来るか?」を計算していると考えます!

3. 予測がどのように働くの?

このモデルでは、各階層が 「予測と実際のズレ(予測エラー)」 を計算しながら、より正確な予測を作っていきます。

🔹 基本的な流れ

1️⃣ レベルS(感覚レベル):実際の音と、レベル1の予測を比較し、予測エラー1を出す

2️⃣ レベル1(短期の予測):予測エラー1を受け取って、レベル2の予測と比較し、予測エラー2を出す

3️⃣ レベル2(長期の予測):予測エラー2を受け取って、さらにブロック全体のパターンを学習する

このように、誤差を修正しながら、脳はより正確な「予測」を作っていく のです!

4. 自閉症モデルマーモセットの予測の違いをどう測るの?

研究チームは、マーモセットが 「どれくらい適切に予測できているのか?」 を数値化するために、3つの階層に 「調整係数」 を加えました。

📌 3つの調整係数(S0, s1, s2)

1️⃣ S0(感覚感度の係数)

- S0が大きい(1に近い) → 感覚が敏感(音に強く反応しやすい)

- S0が小さい(0に近い) → 感覚が鈍い(音の違いをあまり感じない)

- 自閉症の人はS0が高め(感覚過敏)である可能性がある

2️⃣ s1(短期の予測の係数)

- s1 = 1 → 予測がちょうどいい!

- s1 < 1 → 低予測(予測が弱い) → 突然の変化にびっくりしやすい

- s1 > 1 → ハイパー予測(予測が強すぎる) → 思い込みが強く、予測が外れるとストレス

3️⃣ s2(長期の予測の係数)

- s2 = 1 → 予測がちょうどいい!

- s2 < 1 → 低予測(長期的なパターンを学習しにくい)

- s2 > 1 → ハイパー予測(パターンにこだわりすぎる) → 予測が外れるとパニック

5. 何がわかったの?

このモデルを使うと、 「自閉症マーモセットの予測の仕組みがどのように異なるのか?」 を定量的に分析できます!

✅ 感覚過敏のあるマーモセット(自閉症A)

→ S0が高め(感覚が過敏)、s1やs2が低め(予測が苦手)

→ 予測が弱く、突然の変化にいつもびっくりする

✅ こだわりの強いマーモセット(自閉症B)

→ s1やs2が高め(予測が強すぎる)

→ 「xxxxの後にはyが来る!」と思い込みすぎて、逆にxに驚く

マーモセットの脳の「予測の仕組み」は自閉症でどう変わる?

1. 何がわかったの?

この研究では、マーモセット(小型のサル)の 「脳が音をどう予測しているか?」 を数値化しました。

その結果、

✅ 対照群(自閉症でない3頭) は、感覚の強さも予測の使い方もバランスが取れていた

✅ 自閉症Aのマーモセット は「予測が弱すぎる(低予測)」

✅ 自閉症Bのマーモセット は「予測が強すぎる(過剰予測)」

この違いが、自閉症の特徴的な感覚や行動の背景にあるのでは? と考えられます。

2. 感覚過敏の違いを数値で見てみよう

感覚の強さを表す 「S0(感覚減衰指数)」 を比べると…

- 対照群(普通のマーモセット) → S0 ≈ 0.4(ほどよく音に適応)

- 自閉症A → S0 = 0.75(音の感覚が強く残る)

- 自閉症B → S0 = 0.95(ほぼ音が減衰しない=強い感覚過敏)

📌 S0が大きいほど感覚が過敏!

- 対照群 は、繰り返し聞いた音には慣れて、適度に刺激を減らせる

- 自閉症A, B は、聞いた音の感覚がいつまでも強く残る → 感覚過敏!

👉 つまり、音に対する適応がうまく働かないため、過敏になっている 可能性があります。

3. 「予測の使い方」にも違いがあった!

🔹 予測の強さを表す S1, S2 の値を比べてみると…

| S1(短期の予測) | S2(長期の予測) | |

|---|---|---|

| 対照群(普通のマーモセット) | 0.7~1(ちょうどいい!) | 0.7~1(ちょうどいい!) |

| 自閉症A | 0.3(予測が弱すぎる) | 0.2(予測が弱すぎる) |

| 自閉症B | 0.7(普通) | 1.7(予測が強すぎる!) |

📌 S1, S2の値の違いが行動の違いに?

- 自閉症A → S1, S2が 低すぎる(低予測) → 「予測をあまり使えない」

- 音のパターンが変わっても、ずっとびっくりする(適応ができない)

- xyブロック(音の変化がある場面)でも、トーンyに強く反応し続けた!

- 自閉症B → S2が 高すぎる(過剰予測) → 「予測にこだわりすぎる」

- 一度学習したパターンにとらわれる(柔軟に対応できない)

- xyブロックで「次は絶対xが来る!」と決めつけすぎて、実際にyが来ると驚いた!

👉 「予測が弱すぎる」と「予測が強すぎる」で、それぞれ異なる行動が生まれる!

4. まとめ:自閉症の脳はどう音を処理しているの?

🔹 対照群(普通のマーモセット)

- 感覚も予測もバランスよく働いている!

- 予測と実際の音のズレを適度に修正できる

🔹 自閉症A(低予測)

- 音に強く反応しすぎる(感覚過敏)

- 予測をあまり使えず、いつまでも驚く

- 音が変わっても適応できない(ずっとyにびっくり)

🔹 自閉症B(過剰予測)

- 音に強く反応しすぎる(感覚過敏)

- 予測を使いすぎて、パターンにこだわりすぎる

- 「次もxのはず!」と決めつけすぎて、yが来るとパニック

「予測の安定性」が自閉症の行動にどう関係するのか?

1. 何を調べたの?

マーモセット(小型のサル)が音を聞いたとき、脳がどのくらい正しく予測できるか? を試行ごとに詳しく調べました。

その結果…

✅ 普通のマーモセット(対照群) → 予測が安定(エラーが狭い範囲におさまる)

✅ 自閉症A & Bのマーモセット → 予測が不安定(エラーの範囲が広い)

📌 「予測のブレ」が大きいほど、行動も安定しない!?

- 普通のマーモセットは、「次に何が来るか」を安定して予測できる

- 自閉症のマーモセットは、「次の音が何か?」の予測が毎回バラバラ

👉 つまり、予測のブレが大きいと、一貫した行動が取りにくくなる 可能性があります。

2. 予測エラーの分布とは?

🔹 「予測エラー」とは?

脳は「次にくる音」を予測しますが、実際の音とズレていたら「予測エラー」が発生します。

🔹 「予測エラーの分布」を比べると…

| 予測エラーの広がり | 予測の安定性 | |

|---|---|---|

| 対照群(普通のマーモセット) | 狭い範囲におさまる | 予測が安定している |

| 自閉症A & B | 広い範囲にバラつく | 予測が不安定! |

📌 「予測エラーの広がり」が大きいと、毎回違う反応になりやすい!

- 対照群(普通のマーモセット)

- 予測エラーの範囲が 小さい → 予測が 安定している

- だから、「次に何が来るか」を 一貫して学習・適応できる

- 自閉症A & B(予測が不安定なマーモセット)

- 予測エラーの範囲が 大きい → 予測が 毎回ブレる

- だから、「次に何が来るか」を 毎回違うように感じる

- 予測が一定しないと、行動も安定しない!

3. 予測が不安定だと、どんな行動になる?

🔹 自閉症の特徴とつながる?

👉 「毎回の予測がバラバラ」だから…

- 同じ状況でも、毎回違う反応をする(刺激に過敏だったり、鈍感だったり)

- 急な変化に適応しにくい(昨日は大丈夫だった音が、今日は怖い…)

- 繰り返しが必要になる(何度も同じルールを確認しないと安心できない)

✨ 「予測の安定性の低さ」=「自閉症の認知の特徴」 を説明できるかも!

「自閉症の脳の予測の仕方」が個人差を生む?— マーモセット研究から見えたこと

1. 自閉症のマーモセットの脳では、何が違う?

研究者たちは、マーモセット(小型のサル)の脳が繰り返しの刺激にどう反応するかを調べました。その結果、自閉症のマーモセットでは、次のような特徴が見つかりました。

✅ 刺激に慣れにくい!

普通のマーモセットは、何度も同じ音を聞くと慣れていき、反応が弱くなります。でも…

👉 自閉症のマーモセットは、何度聞いても慣れにくい!

🔹 例: 掃除機の音がいつまでも怖い、服のタグのチクチクがずっと気になる

✅ 予測の精度が低い!

脳は「次にどんな音が来るか?」を予測しながら情報を処理します。でも…

👉 自閉症のマーモセットは、この予測が不安定!

🔹 例: 昨日は大丈夫だった音が、今日はびっくりするほど大きく感じる

2. 自閉症のマーモセットの間で「予測の仕方」に違いがある?

さらに面白い発見がありました。自閉症のマーモセットの中でも、「予測をどう使うか?」には個体差がある ことがわかったのです。

📌 タイプ①:「予測を信じすぎる」タイプ

👉 脳が「こうなるはず!」と強く予測しすぎて、実際の音をちゃんと聞けない

🔹 例:

- 「いつもこうだから!」と決めつけてしまい、新しい状況に対応しにくい

- 小さな変化でも驚きやすい(予定が変わるとパニック!)

📌 タイプ②:「予測をうまく使えない」タイプ

👉 脳が「次に何が起こるか?」を予測しにくく、毎回新しい情報のように感じる

🔹 例:

- いつも聞いている音でも、毎回びっくりする(ドライヤーの音が毎日怖い)

- ルールを何度も教えても、毎回初めてのような反応をする

✨ つまり、「予測が苦手」でも、その表れ方は個体によって違う!

3. この研究が示すこと:自閉症の症状と「予測」の関係

✅ 「予測の仕方」が自閉症の特性に影響している?

- 自閉症の人は、刺激に慣れにくかったり、急な変化に弱かったりすることが多い

- これは、脳の中で「次に何が起こるか?」をうまく予測できないことと関係している可能性がある

✅ 「自閉症はひとつの特徴だけで説明できない!」

- 「予測が苦手」という共通点はあるけど、その表れ方は人それぞれ違う

- だから、自閉症の支援も「一人ひとりの違い」に合わせることが大事!

自閉症の「予測の仕組み」を研究することで、支援の新たな可能性が見えてくる?

1. マーモセットの研究が人間の自閉症の理解にどうつながるのか?

今回の研究では、マーモセット(小型のサル)を使って「脳の中の予測の仕組み」がどう違うのかを調べました。この手法を応用すれば、人間の自閉症でも**「脳がどのように予測を作り、使っているのか?」**を詳しく調べることができるかもしれません。

👀 なぜ「脳の予測の仕組み」を調べることが重要なのか?

✅ 自閉症の人は「次に何が起こるか?」を予測するのが苦手なことがある

✅ この予測の苦手さが、感覚の敏感さや、急な変化への不安につながる可能性がある

✅ 「予測の仕方」を科学的に分析することで、より効果的な支援につながる!

2. 自閉症の人は、いくつかのタイプに分かれるかもしれない?

今回の研究では、自閉症のマーモセットの中でも、「予測の使い方」が個体ごとに大きく違っていた ことがわかりました。

📌 これは、人間の自閉症の特徴も、いくつかのタイプに分けられる可能性を示唆しています!

例えば…

💡 タイプ①:「予測を信じすぎるタイプ」

👉 脳の予測を強く信じ込みすぎて、実際の情報を無視してしまう

🔹 特徴の例

- 予定が変わると大混乱(「いつもこうだから!」と決めつけてしまう)

- ほんの少しの変化でも敏感に反応(家具の配置が変わると落ち着かない)

💡 タイプ②:「予測がうまくできないタイプ」

👉 脳の予測が不安定で、毎回新しい情報のように感じる

🔹 特徴の例

- 何度も経験していることなのに、毎回驚く(電車のアナウンスが毎回怖い)

- ルールを覚えるのに時間がかかる(「昨日も教えたのに…?」と感じることが多い)

✨ つまり、「自閉症」とひとくくりにせず、予測の仕方の違いでいくつかのタイプに分けることで、より個別に合った支援ができるかもしれないのです!

3. 研究が進むと、どんな支援ができるようになる?

この研究が発展すれば、将来的に**「その人に合った支援方法を科学的に考えることができる」**ようになるかもしれません。

「予測を信じすぎるタイプ」には?

🔹 「少しずつ変化に慣れる練習」 を取り入れる

🔹 スケジュール変更を 事前に伝えて予測しやすくする

🔹 「変化することもあるんだ」と経験を積み重ねる

「予測がうまくできないタイプ」には?

🔹 毎回の経験を 「パターン」として学べるように整理 する

🔹 視覚的なルール表 を使って、いつも同じ流れで学べるようにする

🔹 「次に何が起こるか」を意識するトレーニング を取り入れる

✅ つまり、これまで「試行錯誤」だった支援が、脳の予測の研究をもとに、より科学的に「その人に合った方法」を考えられるようになる 可能性があるのです!

まとめ:この研究がもたらす未来とは?

✅ 脳の「予測の仕組み」を研究することで、人間の自閉症の理解が深まる!

✅ 「自閉症はひとつのタイプではなく、いくつかのグループに分けられる」可能性がある!

✅ その人に合った支援や治療法を、より科学的に考えることができるようになるかも!

この研究が進むことで、自閉症の人がもっと生きやすくなる社会が作れるかもしれません。今後の発展がとても楽しみですね!

引用論文

Chao, Z. C., Komatsu, M., Matsumoto, M., Iijima, K., Nakagaki, K., & Ichinohe, N. (2024). Erroneous predictive coding across brain hierarchies in a non-human primate model of autism spectrum disorder. Communications Biology, 7, Article 851.

コメント