2024年では、学校でのプログラミング教育が普及しています。子どもたちはタブレットやコンピューターを使って、問題解決や論理的思考を身につけるプログラミングを学んでいます。教材やアプリを使って自分のペースで学べるようになっているし、オンラインでも授業を受けられるようになりました。

プログラミング言語の選択肢も増えてきて、PythonやRなどが特に人気です。これは、人工知能やデータサイエンスといった分野で求められるスキルとリンクしています。

要するに、学校では、子どもたちがコンピューターを使って考える力を育てるためにプログラミングを学んでいます。

あなたはこんな疑問がありませんか?

プログラミングが小学校で必須になったけれど、どんなことをしたらよいの?

子どもにどのように学ばせたらよいの?

もっと早くから、プログラミングを学ばせたいけど、なにか良いおもちゃはない?

その疑問を解決する最適なおもちゃがあります!

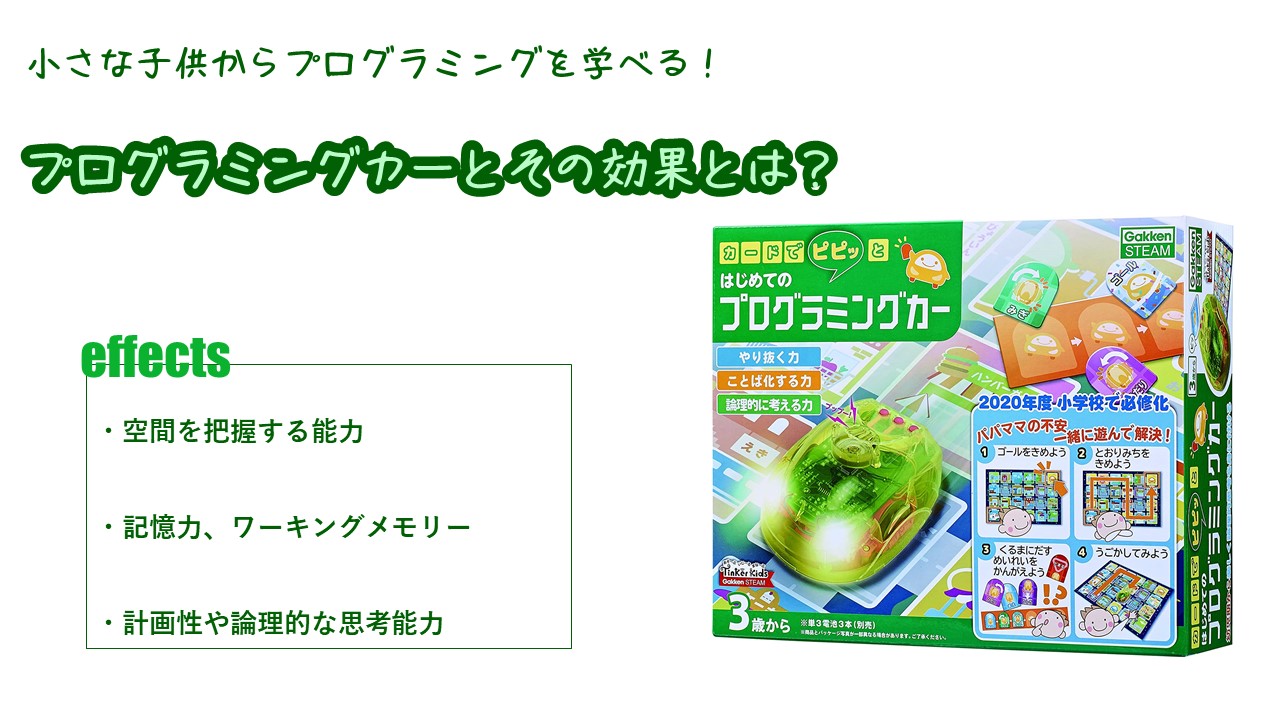

カードでピピッと はじめてのプログラミングカー

「カードでピピッと はじめてのプログラミングカー」は、3歳から楽しめるおもちゃです。2018年には、日本おもちゃ大賞のエデュケーショナル・トイ部門で大賞を受賞しました。

このおもちゃは、子どもたちにプログラミングの基礎を学ばせることができます。車には「前」「うしろ」「右」「左」などの指示を与えるカードがあります。子どもたちはこれらのカードを使って、車の動きをプログラムし、操作することができます。

簡単な指示を使って車を動かすため、専門的な言葉や知識は必要ありません。子育てや療育に携わる方々が使いやすいように設計されています。具体的でわかりやすい遊び方で、子どもたちが楽しみながらプログラミングの基本を学ぶことができるおもちゃです。

どのように遊ぶのですか??

このおもちゃには、車、命令カード、そして専用の地図が入っています。子どもたちは地図の上で車を走らせることができます。

遊び方はとてもシンプルで、まずはスタート地点とゴール地点を決めます。その後、どのような道順で目的地に行くかを考え、その道順に合った命令を覚えさせます。

命令の入力方法も簡単で、命令カードを車にかざすだけです。カードをかざすたびに、一つの命令が入力されます。

地図には様々な場所が描かれており、子どもたちが目的地を変えたり、ルールを設けたりすることができます。

例えば、右折禁止や左折禁止、バックで走行するなど、様々な問題を設定することができます。また、横断歩道や駅などの場所があるため、子どもたちに停止するルールを教えることもできます。

このおもちゃは、簡単な命令を組み合わせることで車をコントロールできます。子どもたちはまるで自分がロボットをプログラミングしているかのような体験ができます。プログラミングの基本を楽しみながら学ぶことができる、素晴らしいおもちゃです。

似たような商品で、アンパンマンドライブカーという商品もあります。子どもたちに大人気のアンパンマンで楽しく、プログラミングの基本を学ぶことができます。

アンパンマン はじめてプログラミング! どの道とおる?アンパンマンドライブカー

対象年齢は3歳から遊べます。

アンパンマンドライブカーは、ボタン操作によって車に命令を覚えさせるタイプとなっています。

問題カードも12種類入っており、すぐに親子で遊ぶことができますね!

さらに深堀解説!

プログラミングカーは、プログラミングの基本を学ぶだけでなく、次のような良い影響を子どもに与えます。

・空間を把握する能力、図形を構成する能力を養うことができる

・計画性や遂行能力を養う

・記憶力、ワーキングメモリーを養うことができる。

・論理的、推論するという思考能力、先読みする力を養うことができる

空間を把握する能力

このおもちゃには専用の地図があります。その地図を車がどのように動いていくかを、頭の中でシミュレーションしなければなりません。頭の中で図形や車の動きをイメージ、回転させるといった能力を必要とします。

計画性や遂行機能

このおもちゃの前提となる、命令を覚えさせて車を動かすという遊び方そのものを理解し、覚える必要があります。そのうえで、どのようなルートで行けば目的地にたどり着けるのか、どのようなルールがあるのかを把握し、車に与える命令を事前に計画しておく必要があるのです。

様々あるルートから問題やルールに合った最適な解答を見つけるために、子どもたちは頭の中で情報を整理し、計画をたて、それを遂行するという一連の流れを学ぶことができるわけです。

記憶力、ワーキングメモリー

スタート地点、ゴール地点、通過地点など記憶しておかなければなりません。また、命令の順番も記憶しておかなければなりません。この時に使う記憶力がワーキングメモリーです。

これだけの作業をこなすわけですから、ときに覚えられないこともあるでしょう。

そんなとき、どうしますか?

メモを活用する!

そうです。メモを取るなど、自分で困った時の対処方法も学んだり考えることができます。

最後に実際に車を走らせて、自分が考えたプログラム通りに動いたか、目的地までたどり着いたかを視覚的に確認できます。もしエラーがあった場合は、どこで間違えたのかを、記憶から呼び覚まし照合する脳の中の活動が行われます。あるいは、メモ書きを参考にしてもよいでしょう。

論理的、推論するという思考能力

プログラミングは、問題を解決するためにどのような情報が必要で、どのように解決すれば伊予の蚊を、順序立てて考えていく必要があります。これはプログラミングの思考(コンピュテーショナルシンキングともいいます)と言われます。

この思考能力は、プログラミングだけでなく日々の学習や生活、あるいは将来仕事をするうえでも大変役に立つ思考能力となります。

療育現場でのできごと

ある母親が自分の子供がプログラミングカーで遊んでいるときの様子をみていました。

その子供は最初は迷ったり失敗したりしながらも、徐々に地図上の位置を把握し、計画的に動かすようになりました。そして、自信を持って目的地に到達できたとき、母親は子供の成長を目の当たりにし、彼の思考能力や自己肯定感が向上していることを感じました。

「こんなことができるなんて、思いもしませんでした!」

驚きと喜びを、私も一緒に共感した瞬間でした!

まとめ

このプログラミングカーは、ワーキングメモリ(記憶力)、判断力、先読み能力、計画力など、様々な脳の機能とそれらの連携を必要とするおもちゃです。

複雑な脳の回路を活性化させながらも、このおもちゃは非常にシンプルでわかりやすく作られています。そのため、幼い子どもたちでも楽しみながらプログラミングを学んだり、脳を鍛えることができます。

親子で一緒に問題を解いたり遊んだりすることも良いでしょう。お互いに刺激しあいながら楽しむことで、より効果的に学びを深めることができます。

このおもちゃは本当におすすめです。お読みいただき、ありがとうございました。

コメント