「この子の未来、ちゃんと育ってくれるかな?」

赤ちゃんを育てるなかで、ふとよぎるこんな不安。

泣いたり、笑ったり、指をしゃぶったり――

日々の小さな変化に喜びながらも、「今の関わり方で大丈夫?」と心配になること、ありませんか?

実は赤ちゃんの脳は、私たち大人が想像する以上に“経験”によってダイナミックに形づくられていることが、近年の脳科学研究からわかってきました。

その変化は一瞬一瞬の“やりとり”によって加速し、人生の土台をつくっていくのです。

本シリーズでは、赤ちゃんの脳の仕組みを最新の研究と図解でわかりやすく紹介しながら、

お母さんや支援者としてできる「日常のサポート」についても具体的にお伝えしていきます。

「何か特別なこと」をする必要はありません。

“いま目の前の子どもとどう関わるか”が、未来につながっていく。

その確かな根拠を、脳の中から一緒に見ていきましょう。

【1】赤ちゃんの脳は、生まれたとき未完成

私たちはつい「赤ちゃん=小さな大人」のように考えがちですが、実は、生まれたばかりの赤ちゃんの脳はまだ未完成です。

脳の中には、ニューロン(神経細胞)と呼ばれる細胞がびっしりと存在しています。実はこのニューロンの「数」自体は、胎児期後半(妊娠7〜8か月ごろ)にはほぼ作り終わっています。

でも、ここで大事なのは「ニューロン同士がどうつながっているか」。

このつながり=シナプスの形成は、生まれた後に爆発的に進んでいきます。

例えば、生まれた直後の赤ちゃんの脳には、シナプスの数がまだ少なめですが、生後1〜2年で成人の2倍近い密度にまで増えます。

これは、脳が環境からの刺激(音、光、触れる感覚など)を大量に受け取り、それに応じて回路を作りまくっているからです。

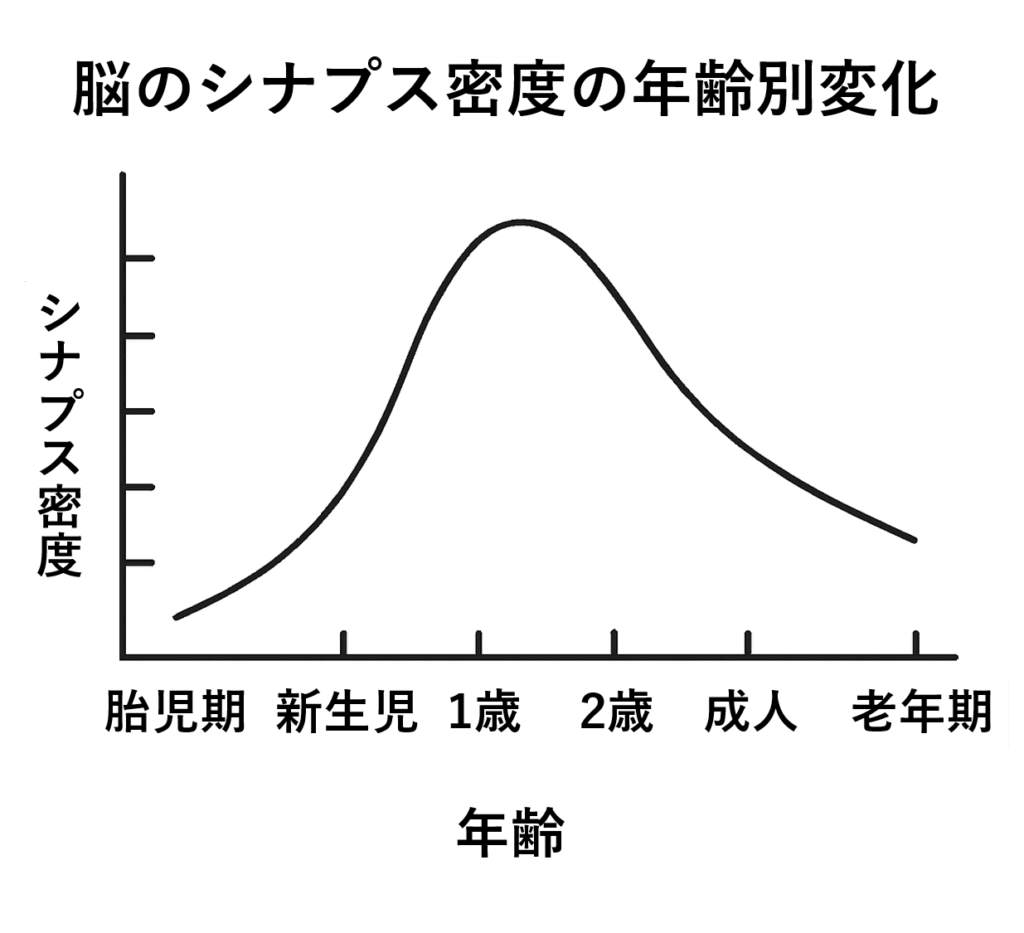

▶「シナプス密度の年齢別グラフ」

(胎児期 ➔ 新生児 ➔ 1歳 ➔ 2歳 ➔ 成人 ➔ 老年期)

生後すぐから急上昇し、2歳前後でピーク。その後はなだらかに減少。

実際、脳科学者ヒュッテンロッカー(Huttenlocher, 1990)は、人間の大脳皮質の発達を研究し、2歳ごろのシナプス密度は成人よりも高いことを明らかにしました。

つまり、赤ちゃんの脳は「まず大量に回路を作りまくる」段階にあり、その後、使わない回路を整理していく(これをシナプス刈り込み=プルーニングと呼びます)という戦略を取っているのです。

【2】赤ちゃんの脳は、「経験」を通して成長する

赤ちゃんの脳は、ただ時間がたてば自然に大人の脳になるわけではありません。

**「経験」**が決定的な役割を果たします。

赤ちゃんは生まれてから、目に映る光、耳に入る音、肌に触れる感覚、人とのふれあいなど、ありとあらゆる刺激を脳に取り込みます。

そして、それらの刺激が脳内のシナプスを強化したり、新しいつながりを作ったりしていくのです。

たとえば、目から入る情報がなければ、視覚をつかさどる脳の領域(視覚野)は発達しません。

実際、ヒトや動物の研究で、「生後間もない時期に光を遮断された動物は、後から光を当てても正常な視覚機能を取り戻せない」という結果が示されています。(Hubel & Wiesel, 1970)

これを脳科学では**「感受性期(critical period)」**と呼びます。

つまり、脳には「この時期にこの経験が必要」というタイミングがあり、その時期に適切な刺激がないと、脳の回路がうまく育たないのです。

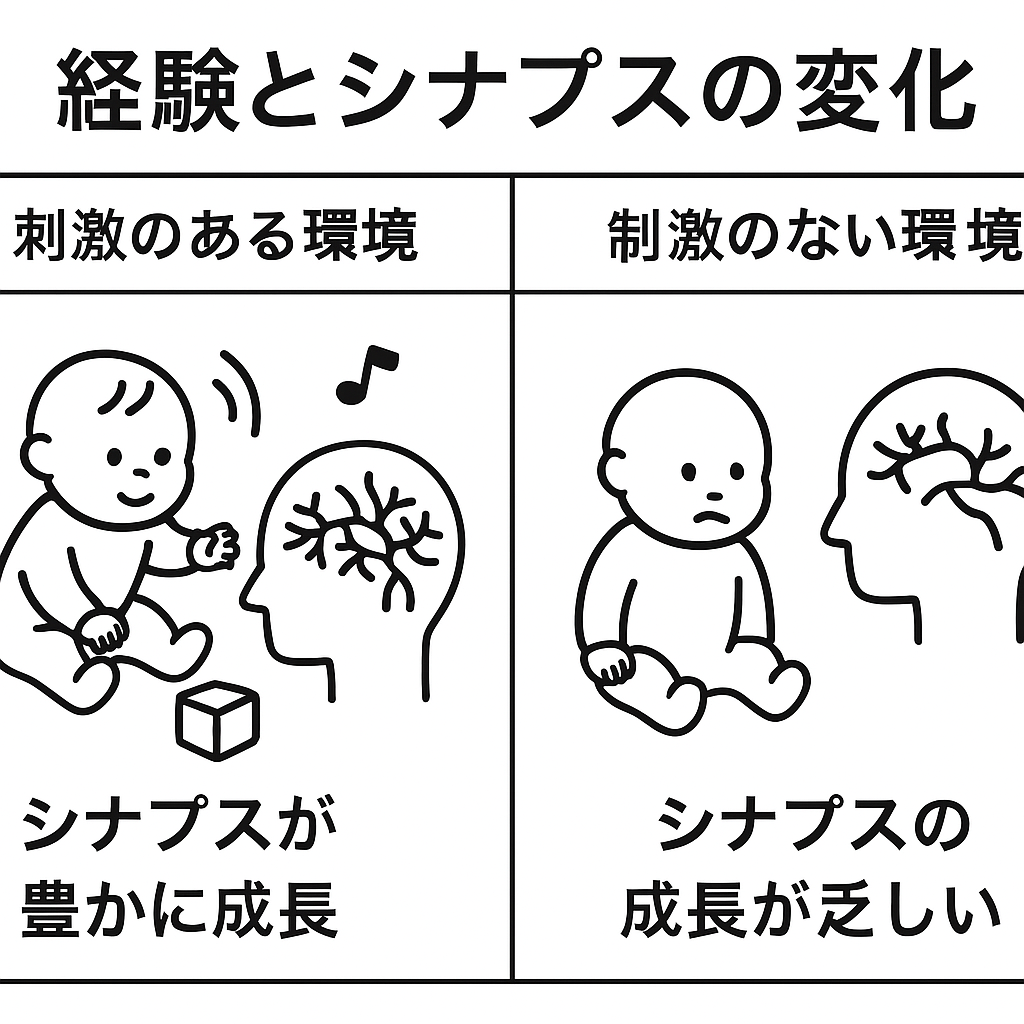

▶「経験とシナプスの変化」

- 刺激のある環境(おもちゃ、音、ふれあいあり)→ シナプスが豊かに成長

- 刺激のない環境(孤独、暗闇、無音)→ シナプスの成長が乏しい

【引用データ】

Hubel & Wiesel(1970)の実験:

- 生後すぐの子猫に片目をアイパッチで覆い、数週間育てた

- 成長後、その目は物理的には問題ないのに、視覚野での反応が大きく失われた

このように、**経験は赤ちゃんの脳そのものを「つくる材料」**なのです。

単なる「刺激」ではなく、「脳の回路そのものをデザインする力」がある。

だからこそ、赤ちゃんにとって毎日の経験がとても大事だと言われるのです。

【3】シナプスの刈り込みとは?

赤ちゃんの脳では、誕生後しばらくの間、ものすごい勢いでシナプス(神経細胞同士のつながり)が増えていきます。

たとえば、生後6か月の赤ちゃんの脳では、大人の2倍以上のシナプスが存在すると言われています。

しかし、増え続けたシナプスがすべて生き残るわけではありません。

成長の過程で、使われないシナプスは次第に「刈り込まれ」、消えていきます。これを**「シナプスの刈り込み(synaptic pruning)」**と呼びます。

なぜ刈り込みが起きるのか?

脳は限られたエネルギーの中で、効率よく機能するために、

「よく使うネットワーク」を強化し、「使わないネットワーク」を整理する必要があります。

つまり、

- よく使われた回路は生き残り、より強固になる

- 使われなかった回路は削除される

という、選別と洗練のプロセスが、脳の中で自然に行われるのです。

このプロセスによって、私たちの脳はよりスムーズに、正確に、効率よく働けるようになります。

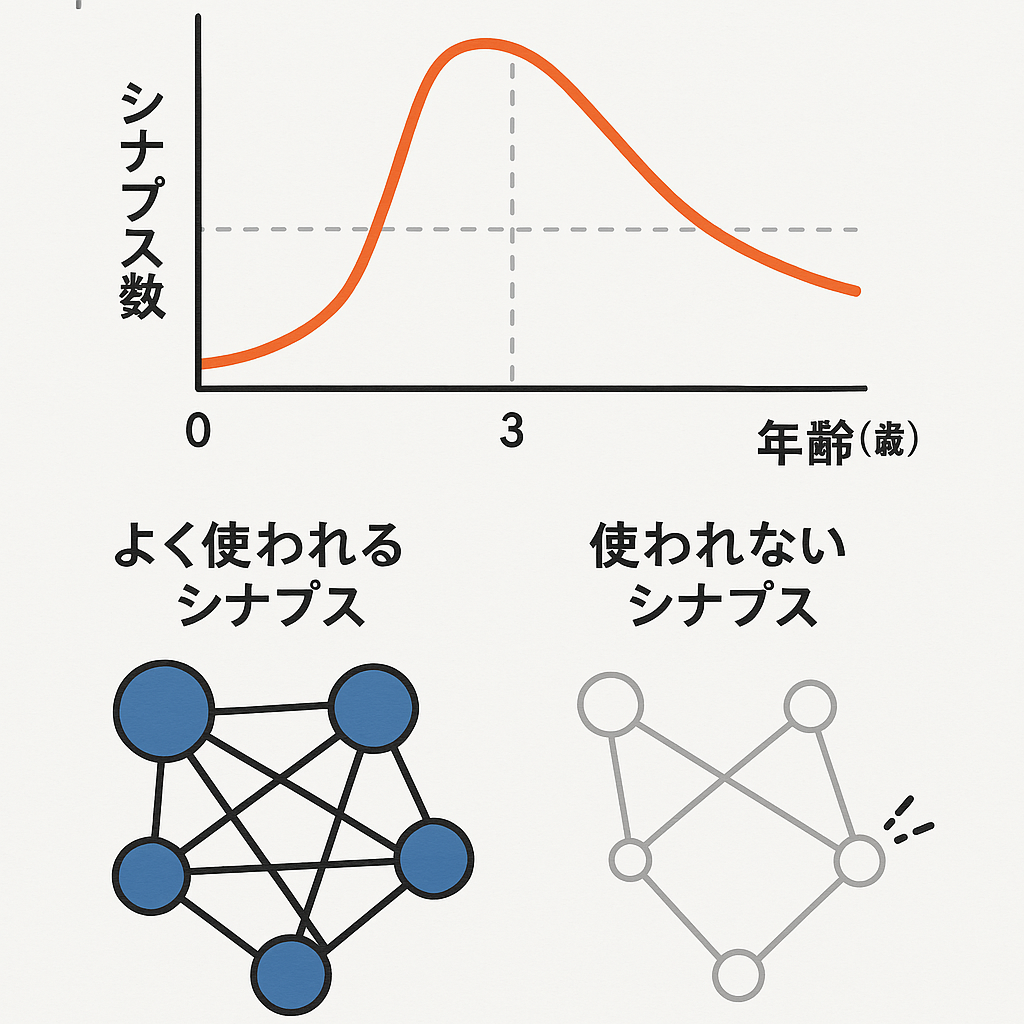

【研究データ引用】

脳科学の有名な調査では、

- 生後1年〜2年にかけてシナプス数は急増

- 3歳頃にピークに達し、その後急速に減少

- 10代半ばで大人の脳に近い構造に整う

という過程がわかっています。(Huttenlocher, 1979)

▶「シナプス数の変化グラフ」

- 年齢(0歳〜20歳)を横軸、シナプス数を縦軸にとった線グラフ

- 0歳→急増、3歳→ピーク、思春期→なだらかに減少、成人→安定

▶「使われるシナプスと使われないシナプスのイメージ図」

- よく使われるネットワーク:太く、強固な線

- 使われないネットワーク:細くなり、最後は消える線

【4】臨界期と感受性期とは?

脳が急速に発達する中で、特に特定の刺激や経験が必要不可欠となる時期が存在します。

この時期を指す言葉が、**「臨界期(Critical Period)」と「感受性期(Sensitive Period)」**です。

ただし、この2つは似ているようで、意味に違いがあります。

【臨界期とは】

臨界期とは、

「その時期にしか特定の能力が正常に発達しない、限られた期間」を指します。

もし臨界期に適切な刺激が得られなければ、その後に取り戻すことが極めて困難、あるいは不可能になる場合があります。

【代表的な研究】

🔹**Wiesel & Hubel(1960年代)**の実験

- 子猫を生後間もなく片目だけふさいだ

- ふさいだまま臨界期を過ぎた後、視力は回復しなかった

- →視覚皮質の発達には、生後初期に両目からの視覚入力が不可欠

この実験は、臨界期の存在を強く証明した歴史的な研究です。

【感受性期とは】

一方、感受性期は、

「その時期に経験すると特定の能力が特に伸びやすい期間」を指します。

感受性期を逃しても学習は可能ですが、習得により多くの努力や時間が必要になることが多いです。

【代表的な研究】

🔹**Patricia Kuhl(2000年代)**の研究

- 赤ちゃんは、生後6〜12か月の間に、自分の周囲の言語の音を細かく区別する能力が急成長

- この時期を過ぎると、新しい言語の音を区別する能力は下がる(例:英語圏の子が日本語の「ら・り・る・れ・ろ」と区別しにくくなる)

つまり、言語習得には感受性期が存在することがわかっています。

▶「臨界期 vs 感受性期 比較表」

▶「臨界期と感受性期のイメージグラフ」

- 横軸:年齢

- 縦軸:刺激への反応性

- 臨界期:短く急激なピーク → 急激に低下

- 感受性期:なだらかに広いピーク → 徐々に低下

日常でできるサポート 〜サーブ&リターン〜

赤ちゃんの脳の発達を支えるうえで、家庭でできる最も重要なサポートのひとつが「サーブ&リターン(Serve and Return)」です。

これは、子どもが何かを発信(サーブ)し、大人が適切に応答(リターン)するという、やり取りの繰り返しを指します。

サーブ&リターンとは?

- サーブ(Serve)

子どもが笑ったり、指差したり、声を出したりする行動が「サーブ」です。これは「何かを伝えたい!」というサインです。 - リターン(Return)

大人がそのサインに応答し、笑い返したり、指差しをたどって「ワンワンだね」と言葉をかけたりすることが「リターン」です。

この往復を繰り返すことで、子どもは

- 感情の調整力

- コミュニケーション能力

- 学習の基盤となる脳の回路 を育てていきます。

ハーバード大学の研究からわかっていること

ハーバード大学「Center on the Developing Child」によれば、

サーブ&リターンを通じて築かれる安定した関係性が、脳の健全な発達に不可欠であり、

特に感受性期(生まれてから数年間)は、サポートの影響が最も大きいとされています。

この時期に適切な応答を繰り返すことによって、脳内に強固で柔軟な神経ネットワークが形成されます。

逆に、無視されたり一方通行の関わりしかない場合、

- ストレス応答系が過剰に活性化

- 自己肯定感や社会性の発達が妨げられる など、長期的な影響が出ることも指摘されています。

まとめ

脳の発達は「生まれつき」だけでは決まりません。

日々の関わり・環境・経験が、脳の回路を形づくる鍵となります。

発達を理解し、日常のなかでできるサポートを知ることで、

子どもにとっての最良の「学びと安心の土壌」を育てることができます。

参考資料・研究

Wiesel & Hubel(1960s):臨界期と視覚の発達

Patricia Kuhl(2000s):乳児の言語音区別と感受性期

Harvard Center on the Developing Child:サーブ&リターンと脳の発達に関するレポート

コメント