「まだ話さないけど、ちゃんとわかっている気がする」

「急に言葉が増えてきてびっくり!」

「うちの子、ことばがゆっくりかも…」

子どもの言葉にまつわる悩みや驚き、喜びは、毎日の子育ての中で何度も訪れるものです。

言葉を覚えるって、いったいどういう仕組みなんだろう?

“うまく話せる子”と“なかなか話さない子”は、どこで差がつくの?

――そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、赤ちゃんが言葉を覚える背景には、脳の発達と**環境からの刺激(とくに語りかけ)**という2つの大きな要素があります。

脳の中では、言葉に関わる領域が少しずつつながり合い、「言語ネットワーク」が形成されていきます。

そして、そのネットワークを強くし、広げていくのが、**大人たちからの“語りかけ”**なのです。

本記事では、

- 脳の中で「言葉」がどうつながっていくのか

- どんな環境が言葉の発達を促すのか

- 毎日の関わりの中でどんな工夫ができるのか

について、医学的な研究や具体例を交えて、わかりやすくお伝えしていきます。

言葉を学ぶ“脳の世界”をちょっとだけのぞいてみませんか?

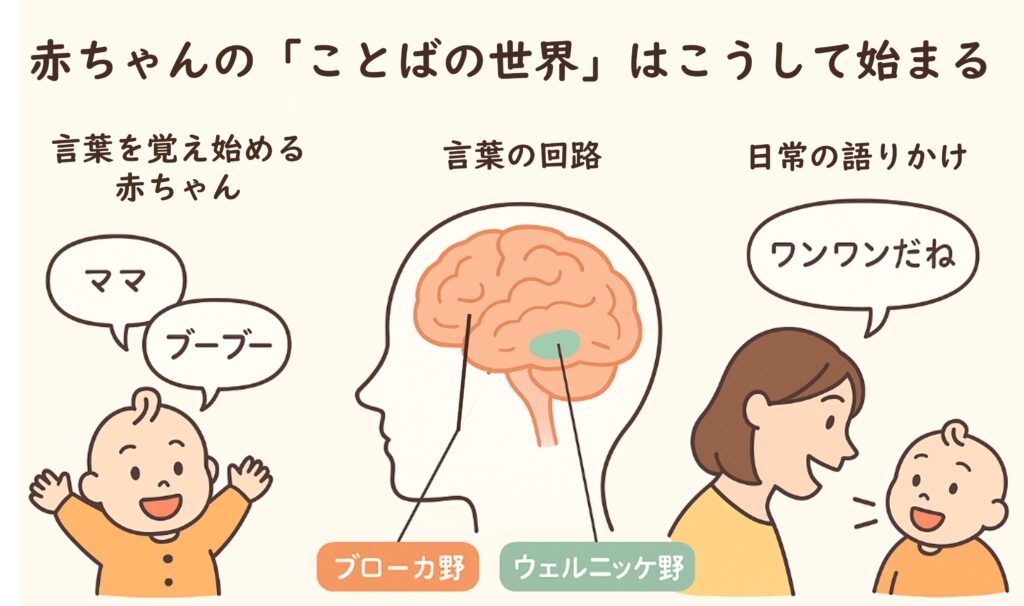

赤ちゃんの「ことばの世界」はこうして始まる

生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ言葉を話すことも理解することもできません。それなのに、1歳を過ぎる頃には「ママ」「ブーブー」といった意味のある言葉を使い始め、2歳頃には簡単な二語文を話し、3歳を過ぎるとまるで大人のようにおしゃべりする子もいます。このような劇的な変化は、まさに“脳の奇跡”ともいえる発達の一つです。

「どうして赤ちゃんは言葉を覚えられるの?」

「私たちが話しかけることに、そんなに意味があるの?」

このような疑問を持ったことがある方も多いのではないでしょうか。実は、赤ちゃんが言葉を覚えるためには、生まれつき備わった脳の“学習装置”と、それを引き出す“環境からの働きかけ”の両方が欠かせません。

■脳の中にある「言葉の回路」は育てられるもの

生まれた時点で、赤ちゃんの脳には1000億個とも言われる神経細胞(ニューロン)が存在しています。ただし、それらがつながり合ってネットワーク(神経回路)を作るのは、生後の経験によって初めて進んでいくものです。

なかでも言語に関する領域、たとえばブローカ野(言葉を話すのに関係)やウェルニッケ野(言葉の意味を理解するのに関係)などは、生後の音声や言葉の刺激を繰り返し受けることで活性化され、次第に“言葉のネットワーク”が脳内で強化されていきます(Kuhl et al., 2004)。

■環境の「語りかけ」が脳の発達を左右する

1995年、アメリカのハート&リズリー(Hart & Risley)が行った有名な研究では、家庭での語りかけの量が子どもの語彙力に大きな影響を与えることが示されました。この研究では、3歳までに聞いた言葉の量が、その後の言語能力や学業成績にまで影響を及ぼすことが明らかになっています。

また、近年ではLENA(Language Environment Analysis)という音声記録ツールを使って、1日中どれだけ語りかけがあるか、子どもがどれくらい言葉を聞いているかが測定されるようになり、科学的にも「語りかけの量と質」が言語発達に大きな役割を果たしていることが裏付けられています(Gilkerson et al., 2017)。

■言葉の習得は「待つもの」ではなく「育てるもの」

赤ちゃんが言葉を話し始めるのを、ただ待つのではなく、日常の中でたくさん語りかけることが、実は脳の発達にとってとても重要なのです。

言葉をかけられることで、赤ちゃんの脳の中では神経細胞同士のつながりが強くなり、徐々に「ことばの地図」が形作られていきます。

次のセクションでは、この言葉のネットワークが脳の中でどのように作られていくのかを、もう少し詳しく見ていきましょう。

言語ネットワークとは?:脳の中で「言葉」がつながる仕組み

赤ちゃんが言葉を話し始めるまでには、耳からの音を聞いて、意味を理解し、自分の口で発音するまでの複雑なステップが必要です。けれども私たちの脳は、そのすべての工程を自然に、そして驚くほどスムーズにこなしています。では、脳の中で「言葉のしくみ」はどのように形作られているのでしょうか?

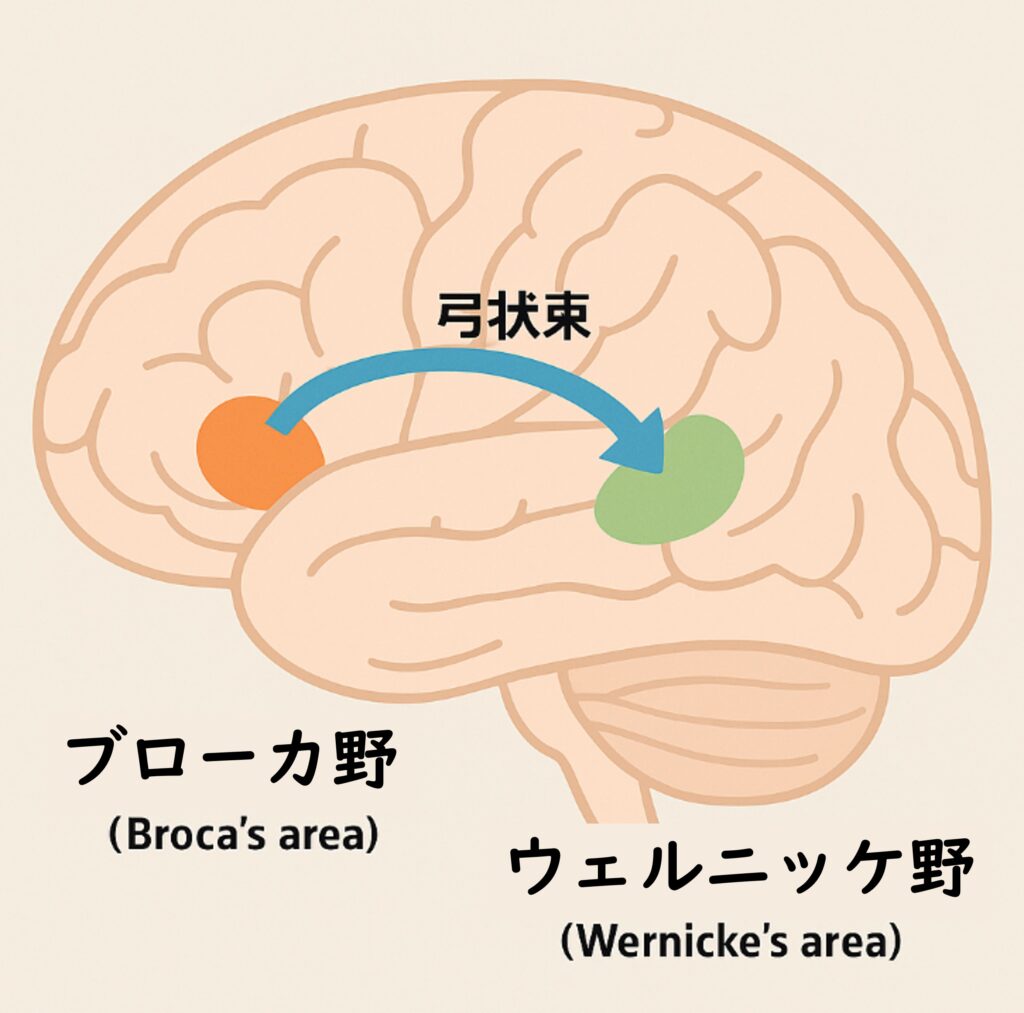

■言葉を司る2つの重要なエリア:ブローカ野とウェルニッケ野

言語に関係する脳の領域として、もっとも有名なのが「ブローカ野」と「ウェルニッケ野」です。

- ブローカ野(Broca’s area):脳の左前頭葉(前の方)にあり、「話す」「文章を組み立てる」など、言語の産出に関わる領域です。ここが損傷すると、言いたいことは頭にあっても言葉がうまく出てこなくなることがあります。

- ウェルニッケ野(Wernicke’s area):左側頭葉(耳の上あたり)にあり、言葉の意味を理解する役割を担います。ここに障害があると、聞いた言葉の意味がわからなくなり、本人の話す言葉も文脈から外れた意味不明なものになりやすいです。

これら2つの領域は「弓状束(arcuate fasciculus)」と呼ばれる神経の束でつながっており、「聞く・理解する・話す」といった言語のやりとりを支える神経ネットワークを形成しています(Catani & ffytche, 2005)。

■神経ネットワークの形成:シナプスの増加と刈り込み

赤ちゃんの脳は、生後すぐから猛烈なスピードで神経細胞のネットワークを発達させていきます。これを「シナプス形成(synaptogenesis)」といいます。

- シナプスとは、神経細胞同士が情報をやりとりする「つなぎ目」のようなもの。

- 生後数ヶ月〜数年の間に、脳内ではシナプスの数が爆発的に増え、必要な情報経路がたくさん作られます。

ところが、それがずっと続くわけではありません。次の段階として、「選択的刈り込み(synaptic pruning)」が始まります。これは、使われない回路を削除し、よく使う回路を残す仕組みです。

たとえば、言葉をよく聞く子どもの脳では、言語に関係する神経回路が頻繁に使われるため、その部分の結びつきが強くなり、効率的なネットワークが構築されるのです(Huttenlocher & Dabholkar, 1997)。

■経験が脳のネットワークを育てる

このような神経の発達は、生まれつきの遺伝子だけでなく、「どんな経験をしたか」によって大きく変わってきます。

たとえば、赤ちゃんにたくさん語りかけをしたり、読み聞かせをすることで、言語に関する神経回路が頻繁に活動し、その結果、脳の中に効率的な**「ことばの地図」**が出来上がるのです。

逆に、言葉の刺激が少ない環境では、使われない回路が刈り込まれてしまい、言葉の理解や表現に関わる回路がうまく育たないこともあると考えられています(Nelson, 2000)。

■まとめ:脳は「ことばの環境」によって育つ

言葉を覚える力は、生まれつき備わっているだけでなく、**日々の経験によって形づくられる「学習の産物」**でもあります。

だからこそ、赤ちゃんが言葉にたくさん触れるような環境――声をかける、歌をうたう、やりとりを楽しむ――がとても大切なのです。

次のセクションでは、「語りかけの量と質」がどのように言語発達を左右するのか、最新の研究とともに詳しく見ていきましょう。

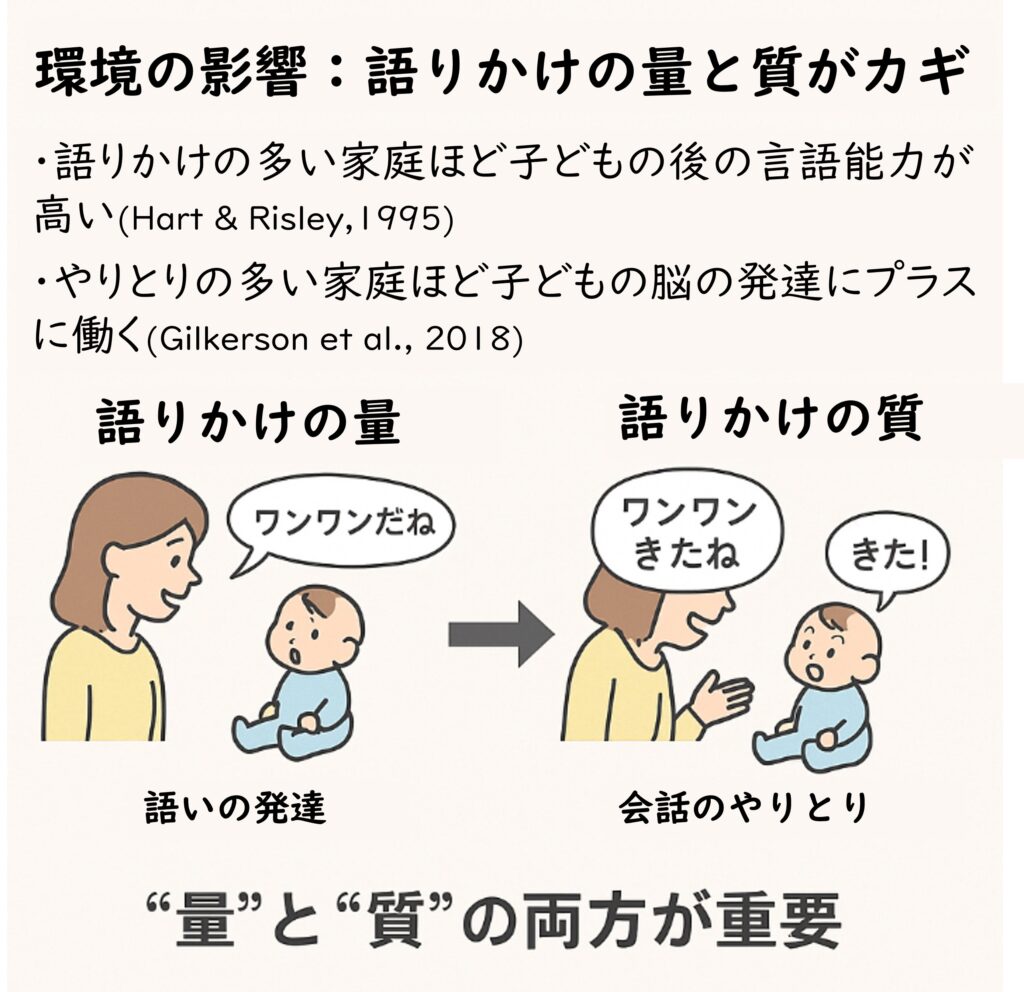

環境の影響:語りかけの「量」と「質」がカギ

赤ちゃんの言葉の発達には、脳の仕組みだけでなく、「どんな環境で育つか」がとても大きな役割を果たします。とくに、親や周囲の人がどれだけ、どのように語りかけるかは、言語発達の速度や質に直結します。

■語りかけの「量」が多いほど、言葉が伸びやすい

言葉の習得において、まず注目されてきたのは「語りかけの量」です。

1995年にアメリカの研究者ハートとリズリー(Hart & Risley, 1995)が行った有名な調査では、3歳までに親が子どもにかける言葉の数に、家庭の社会経済的背景(収入や教育レベル)によって大きな差があることがわかりました。

この研究では、次のような事実が示されました:

- 言葉の多い家庭の子どもは、3歳までに約4,500万語に触れている

- 言葉の少ない家庭の子どもは、同じ年齢で約1,300万語程度しか聞いていない

- その差は、語彙の習得や理解力の差につながる

この現象は「言葉の格差(word gap)」と呼ばれ、以後、多くの研究で追試・検証されてきました。

■LENAシステムで明らかになった言語環境の実態

その後、より正確に家庭内の言語環境を測定するために開発されたのが、**LENA(Language ENvironment Analysis)**という音声記録システムです。

これは、赤ちゃんが1日中身につけられる小型レコーダーで、周囲の会話量や大人との会話のやり取りの頻度などを自動で解析してくれるものです。

LENAを用いた研究(Gilkerson et al., 2018)では、

- 1日あたりの語りかけの語数(Adult Word Count)

- 大人と子どもの「会話ターン数(Conversational Turns)」

の両方が、子どもの言語能力やIQの発達と密接に関連していることが確認されました。

特に、**会話のキャッチボール(双方向のやりとり)**の回数が多いほど、言語能力や認知能力が高まる傾向があるという結果が出ています。

■語りかけは「量」だけでなく「質」も大切

語りかけの量が多いことは重要ですが、それだけでは十分ではありません。

近年の研究では、「どんな言葉を」「どんなふうに」語りかけるか=質も非常に重要であることが強調されています(Hirsh-Pasek et al., 2015)。

以下のような「質の高い語りかけ」が子どもの言葉の発達を促すと言われています:

- 子どもの興味に合わせて話しかける(応答性の高い語りかけ)

- 一問一答ではなく、会話のやりとりを続ける

- 語彙を豊かに使う(例:「犬だね」→「ふわふわした毛の、茶色い犬だね」)

- 感情や状況を言葉で説明する

こうした語りかけは、単に言葉を教えるだけでなく、子どもの脳の働きを活性化し、社会性や思考力の発達にもつながると考えられています。

■まとめ:日常の語りかけが、子どもの未来をつくる

「たくさん話しかけてあげてください」と言われることはよくありますが、

実際に科学的な研究からも、「語りかけの量と質」が子どもの脳や言葉に大きな影響を与えていることがわかってきました。

特別な教材や教室に通う前に、まず大切なのは、赤ちゃんとの日々のやりとり。

一見ささいな「おはよう」「ごはん食べようね」「これなあに?」といった言葉が、脳の言語ネットワークを強化し、未来の学びの土台をつくっているのです。

具体例:たくさん語りかける親子の一日

~言葉が育つのは、日常のささいな「やりとり」の中~

「語りかけが大事」と聞いても、

「何をどう話しかければいいの?」

「忙しくてそんな余裕ないよ…」

そう感じる保護者の方も多いと思います。

でも、特別な時間を取らなくても大丈夫。

言葉を覚えるきっかけは、ふだんの生活の中にたくさん散らばっているのです。

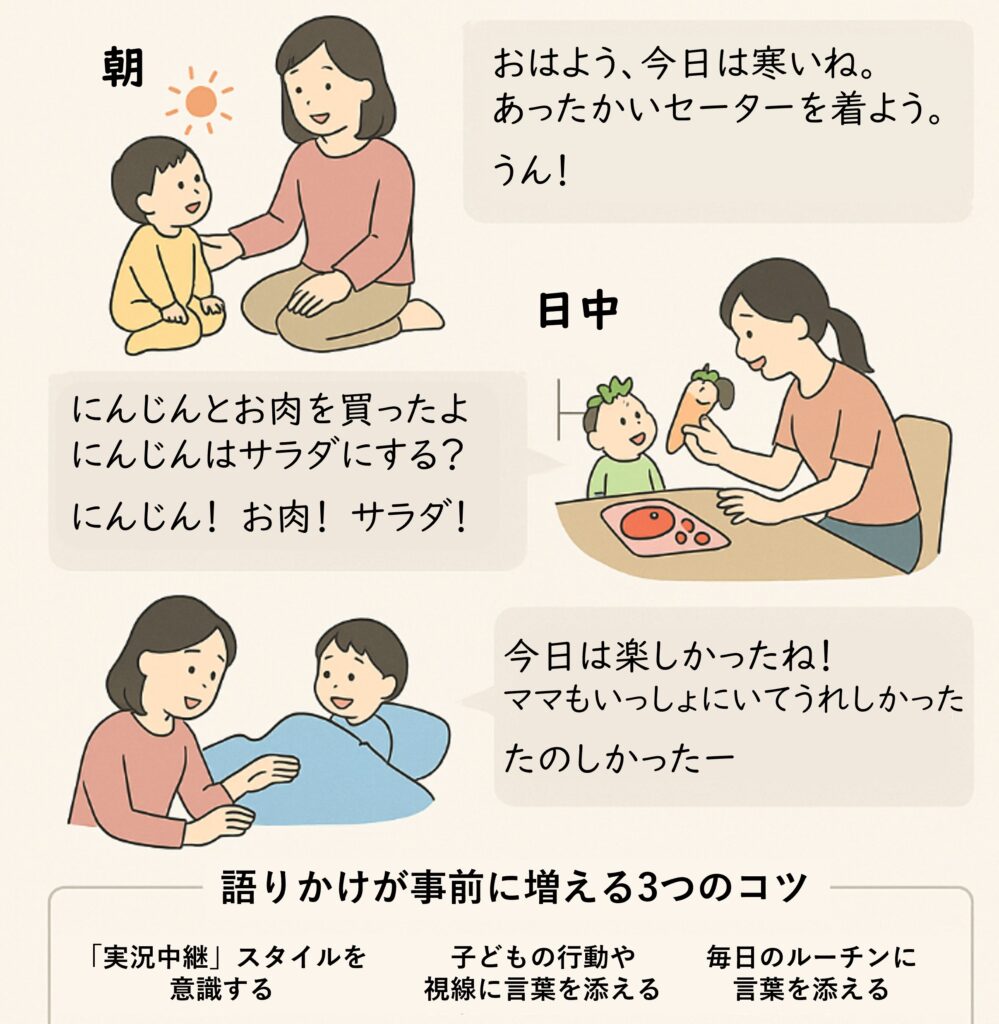

ここでは、1人の親子の1日をモデルに、自然な語りかけの実例を紹介します。

■朝:着替えと準備の時間が言葉のシャワータイムに

【実例】

👩「おはよう、よく寝られた?今日はちょっと寒いね」

👶(うなずく)

👩「お洋服着ようね。これはあったかいセーターだよ。赤い色、好きでしょ?」

▶ 解説:

朝の支度はバタバタしがちですが、「実況中継のように話しかける」ことで、子どもは自然と語彙を増やしていきます(Rowe, 2012)。

たとえば「寒い」「セーター」「赤い」といった言葉が、視覚・触覚の体験と一緒に記憶されやすくなります。

■日中:買い物の時間が“語彙の宝庫”に変わる

【実例】

👩「スーパーに来たよ。今日はにんじんとお肉を買おうね」

👶「にんじん、オレンジ!」

👩「そうそう、オレンジ色だね。にんじんは、サラダにする?それとも煮る?」

▶ 解説:

「目の前にあるもの」を言葉にすると、子どもはイメージと単語を結びつけやすくなります。

また、子どもの発言に応じて会話を広げる「応答的なやりとり」は、語彙の定着と会話能力の発達に効果的です(Zimmerman et al., 2009)。

■夜:寝かしつけは「感情と言葉」を育てる時間

【実例】

👩「今日はいっぱい遊んだね。楽しかった?お砂場、すごく夢中だったね」

👶「たのしかった~」

👩「また明日も遊べるといいね。ママは◯◯ちゃんと一緒にいて、うれしかったよ」

▶ 解説:

1日の出来事を「言葉にして振り返る」ことで、子どもは感情と言語を結びつける力を育みます。

これは「ナラティブ・スキル(物語る力)」と呼ばれ、のちの読解力や自己表現力の土台にもなります(Reese & Newcombe, 2007)。

■どんな場面で「言葉を覚える瞬間」が起きやすいの?

研究では、以下のような条件が揃ったときに、言葉の習得が起こりやすいことがわかっています:

- 子どもが興味を持っている対象について語りかけるとき(Tomasello, 2003)

- 身振り・表情・声のトーンも使って語りかけているとき

- 双方向のやりとりがあるとき(質問→答え、返答→共感)

つまり、テレビや録音ではなく、**人との「生のやりとり」**がとても大切なのです。

■語りかけが自然に増える3つのコツ

- 「実況中継」スタイルを意識する

→ 例:「おむつ替えるよ。テープぺったん!」「バナナむいてるよ〜」 - 子どもの行動や視線に言葉を添える

→ 例:「あ、それ見てるね。ピカピカ光ってる車だね」 - 毎日の“ルーチン”に言葉を乗せる

→ 朝ごはん・歯みがき・おふろなど、毎日繰り返す場面こそ習得のチャンス!

■まとめ:特別じゃない日常が、ことばを育てる

大切なのは、「ちゃんと話さなきゃ」と力まないこと。

語りかけは、親の「気づき」と「共感」から生まれる、あたたかなコミュニケーションです。

今日も、子どもが見たもの・感じたことにちょっとだけ言葉を添えてみてください。

その一言が、未来の「ことばの力」につながっていきます。

まとめ

~ことばの力は、毎日のやりとりの中で育つ~

赤ちゃんが言葉を覚えていく過程は、とても神秘的で、おどろくほど奥深いものです。

その中心にあるのが「言語ネットワーク」と呼ばれる、脳の中の“言葉の道筋”です。

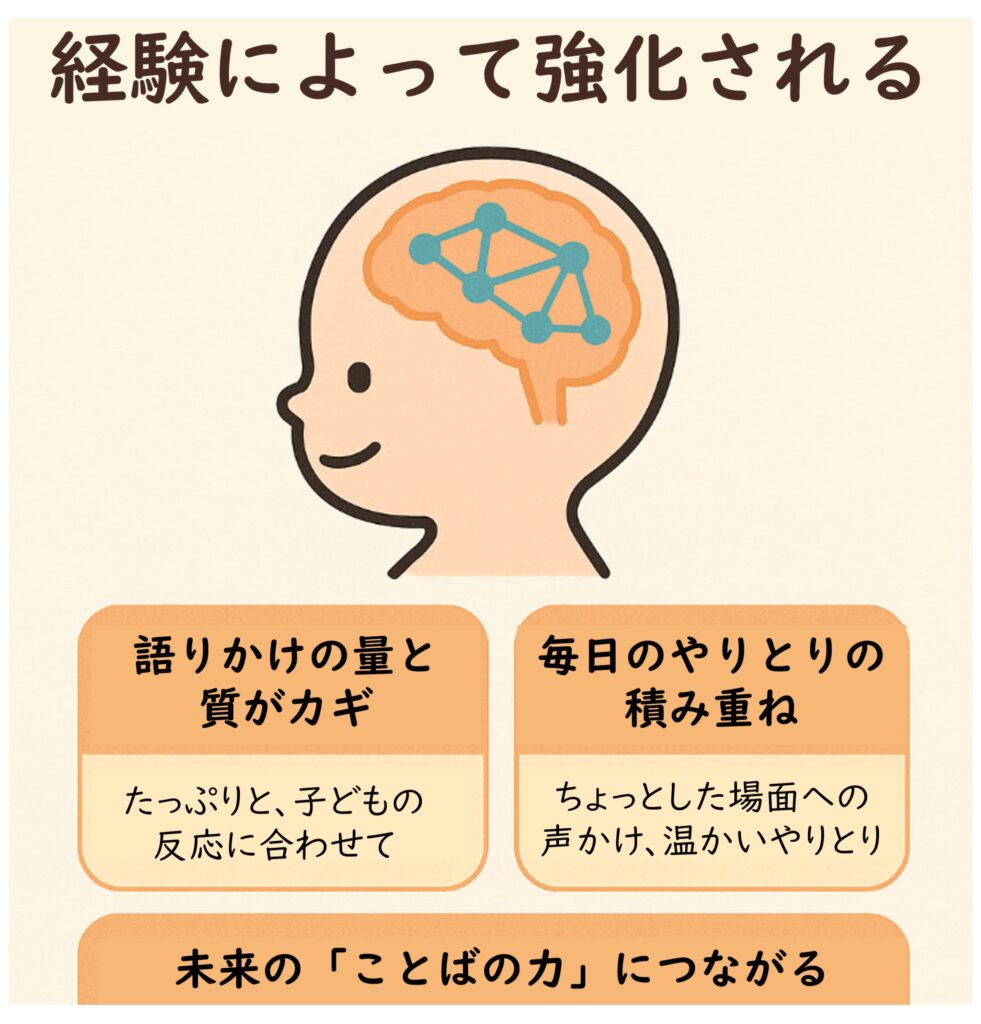

このネットワークは、生まれつき備わっているものではなく、経験によって育ち、強くなっていくことがわかってきました。

そして、その「経験」とは、まさに――

親や周りの大人との日々の語りかけ、やりとりの積み重ねなのです。

■語りかけの「量」と「質」がカギになる

たくさん話しかけられた子は、より多くの語彙を早く覚え、会話もスムーズになります。

でも、ただ言葉を聞かせるだけではなく、「子どもの反応に合わせて応じる」やりとりが大切です。

✔「今、興味をもっていることに言葉をのせる」

✔「気持ちに共感して言葉で返す」

✔「“話しかけた→返ってきた→また返す”という循環を楽しむ」

こうした毎日のやりとりが、脳の神経ネットワークをしっかりとつなぎ、広げていくのです。

■大切なのは「完璧さ」より「気づき」と「温かさ」

忙しい毎日の中で、「ちゃんと話しかけなきゃ」「間違ったらどうしよう」と気を張る必要はありません。

むしろ、ちょっとした場面に言葉を添えてみる、気づいたときに目を合わせて話してみる――

それだけで十分なのです。

「今日はおひさまが気持ちいいね」

「おいしいね、一緒に食べると」

そんな何気ない一言が、子どもにとっては心にも脳にも届く、大きな宝物です。

■未来の“言葉の力”は、今日のひとことから

子どもが語彙を増やし、文章を話せるようになり、自分の思いや考えを伝えられるようになる――

その土台は、**今ここでの「あなたの声」と「あなたのまなざし」**で作られていきます。

誰よりも子どもにとって身近なあなたが、

「ことばの世界の案内人」になれるのです。

どうか、今日もひとこと、やさしく語りかけてみてください。

その一言が、明日の「ことばの芽」を育てていきます。

【参考文献】

- Kuhl, P. K., Tsao, F. M., & Liu, H. M. (2004). Foreign-language experience in infancy: Effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(15), 9096-9101.

- Hart, B., & Risley, T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.

- Gilkerson, J., Richards, J. A., Warren, S. F., et al. (2017). Mapping the early language environment using all-day recordings and automated analysis. American Journal of Speech-Language Pathology, 26(2), 248–265.

- Catani, M., & ffytche, D. H. (2005). The rises and falls of disconnection syndromes. Brain, 128(10), 2224–2239.

- Huttenlocher, P. R., & Dabholkar, A. S. (1997). Regional differences in synaptogenesis in human cerebral cortex. Journal of Comparative Neurology, 387(2), 167–178.

- Nelson, C. A. (2000). The neurobiological bases of early intervention. In Shonkoff & Meisels (Eds.), Handbook of Early Childhood Intervention. Cambridge University Press.

- Hart, B., & Risley, T. R. (1995). Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Paul H. Brookes Publishing.

- Gilkerson, J., Richards, J. A., Warren, S. F., et al. (2018). Mapping the Early Language Environment Using All-Day Recordings and Automated Analysis. American Journal of Speech-Language Pathology, 27(4), 853–867.

- Hirsh-Pasek, K., Adamson, L. B., Bakeman, R., et al. (2015). The Contribution of Early Communication Quality to Low-Income Children’s Language Success. Psychological Science, 26(7), 1071–1083.

- Rowe, M. L. (2012). A longitudinal investigation of the role of quantity and quality of child-directed speech in vocabulary development. Child Development, 83(5), 1762–1774.

- Zimmerman, F. J., Gilkerson, J., Richards, J. A., et al. (2009). Teaching by listening: The importance of adult-child conversations to language development. Pediatrics, 124(1), 342–349.

- Reese, E., & Newcombe, R. (2007). Training mothers in elaborative reminiscing enhances children’s autobiographical memory and narrative. Child Development, 78(4), 1153–1170.

- Tomasello, M. (2003). Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Harvard University Press.

コメント